開拓使は、明治3年に北海道開拓に関する意見書を上書し、教育については「将来の要」として位置づけていました。

明治5年1月2日にケプロンは黒田に宛てた書状の中で、「学問及び実施上ニ就テ、確定セル農業ノ方法ヲ日本ニ開クハ、蓋シ政府ノ尽力ニアルベシ」とし、そのためには「府下ノ養樹園及ビ札幌ノ耕作場ニ付属シ、各般ノ農業ヲ教フル学校ヲ起スベシ、其経費少ナクシテ実効アル者、之ヲ措テ他ニ無カルベシ。此両所ノ学校ニハ、科学試験所ヲ設ケ、農学各般ノ業ニ、練達セル教師ヲ置ク可シ・・・」(開拓使顧問ホラシ・ケプロン報文)と農業に関する学校の必要性を力説しました。黒田は、このケプロンの意見に同意して同1月20日正院に対し伺いを立て、許可を得ました。

こうして仮学校は同年3月14日、他日札幌へ移す意図の下に東京柴増上寺方丈跡に設立され、学校掛に荒井育之助が任命されて管理に当たり、教頭にはケプロンの幕僚として同時に来朝したトーマス・アンチセル(Thomas Antisell)が任じられました。そして、生徒の入学資格を14歳から20歳までとし、官費生・私費生各50人を募集しました。官費生は卒業後10年間、私費生は5年間北海道開拓の業務に従事する義務を負わされました。

学科を普通学および専門学に分け、前者をさらに二科(第一・第二)、後者を専攻別に四科(器械・鉱山・建築・農業)に組別し、普通学修了の後、専門学のいずれかの科に進むことにしました。

開拓使仮学校ではこの他旧土人教育、女子教育、電信技術教育を行いました。旧土人教育はアイヌ弟男女35人を道内から募り、読書・習字・農耕・樹芸・牧畜などを学ばせましたが、中途で帰国するものが多く失敗に帰しました。女学校は明治5年9月19日に併設されたもので、オランダ人イ・ツ・ワーテル(E.Te.Waarter)とイ・デ・ロイテル(Y.D.Ruyter)の二女史を招き、12歳から16歳までの女生徒50人を入学させました。卒業した後は、男子部の出身者に嫁し、北海道に永住して拓殖に力を尽くすことが条件で、移住士族および開拓使管吏の子女が多くいました。電信技術修業生は開拓使に勤務することを条件として募集し、電信寮に依託修業させました。

以後仮学校は、最初の生徒が粗暴でかつ規則を守らないことなどのため、明治6年3月に解散し、新たに規則を改正して修学年齢を下げ、これを予科生ととし、学業試験を厳重にし、罰則を強め、4月12日組織を改めて開校しました。

この時荒井校長が退任し、調所広丈が校長心得となりました。

明治8年3月、開拓使は仮学校を札幌に移すことを決め、北一~二条西一~二丁目に講堂・復習講堂・寄宿舎などを改造・新築しました。同年7月29日札幌に移って校名を札幌学校と改め、9月7日に開校式を挙げました。校長は、開拓少判官調所広丈の兼務、副校長には森源三が学務局兼務で任命されました。その時男子31人が在学していました。

一方、女学校は南一条西三丁目に校舎が用意され、デ・ロイテルの後任のイギリス人エリザベス・デニス(Elizabeth Dennis)女史が生徒36人と共に東京から札幌に移って8月24日授業を開始しましたが、9年5月2日をもって廃止されました。

(参考)当ブログ8月16日(土)「教員養成と師範学校の設立」

当ブログ8月10日(日)「村落・変則小学教則の制定」

当ブログ8月 9日(土)「学制公布と北海道特例」

当ブログ7月12日(土)「対雁学校授業の風景」

当ブログ7月 3日(木)「教頭頭取兼顧問ケプロンの北海道開拓」

当ブログ6月28日(土)「対雁学校の教育」

当ブログ6月20日(土)「移民扶助規則設定」

註:北海道「新北海道史第二巻通説二」925-927頁参照。

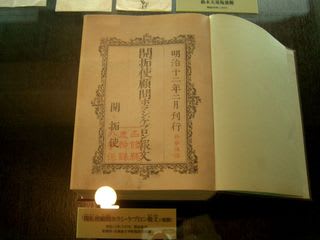

写真:開拓使「明治12年2月刊行開拓使顧問ホーレスケプロン報文」

北海道開拓記念館に2007年撮影許可を得て掲載いたしております。

明治5年1月2日にケプロンは黒田に宛てた書状の中で、「学問及び実施上ニ就テ、確定セル農業ノ方法ヲ日本ニ開クハ、蓋シ政府ノ尽力ニアルベシ」とし、そのためには「府下ノ養樹園及ビ札幌ノ耕作場ニ付属シ、各般ノ農業ヲ教フル学校ヲ起スベシ、其経費少ナクシテ実効アル者、之ヲ措テ他ニ無カルベシ。此両所ノ学校ニハ、科学試験所ヲ設ケ、農学各般ノ業ニ、練達セル教師ヲ置ク可シ・・・」(開拓使顧問ホラシ・ケプロン報文)と農業に関する学校の必要性を力説しました。黒田は、このケプロンの意見に同意して同1月20日正院に対し伺いを立て、許可を得ました。

こうして仮学校は同年3月14日、他日札幌へ移す意図の下に東京柴増上寺方丈跡に設立され、学校掛に荒井育之助が任命されて管理に当たり、教頭にはケプロンの幕僚として同時に来朝したトーマス・アンチセル(Thomas Antisell)が任じられました。そして、生徒の入学資格を14歳から20歳までとし、官費生・私費生各50人を募集しました。官費生は卒業後10年間、私費生は5年間北海道開拓の業務に従事する義務を負わされました。

学科を普通学および専門学に分け、前者をさらに二科(第一・第二)、後者を専攻別に四科(器械・鉱山・建築・農業)に組別し、普通学修了の後、専門学のいずれかの科に進むことにしました。

開拓使仮学校ではこの他旧土人教育、女子教育、電信技術教育を行いました。旧土人教育はアイヌ弟男女35人を道内から募り、読書・習字・農耕・樹芸・牧畜などを学ばせましたが、中途で帰国するものが多く失敗に帰しました。女学校は明治5年9月19日に併設されたもので、オランダ人イ・ツ・ワーテル(E.Te.Waarter)とイ・デ・ロイテル(Y.D.Ruyter)の二女史を招き、12歳から16歳までの女生徒50人を入学させました。卒業した後は、男子部の出身者に嫁し、北海道に永住して拓殖に力を尽くすことが条件で、移住士族および開拓使管吏の子女が多くいました。電信技術修業生は開拓使に勤務することを条件として募集し、電信寮に依託修業させました。

以後仮学校は、最初の生徒が粗暴でかつ規則を守らないことなどのため、明治6年3月に解散し、新たに規則を改正して修学年齢を下げ、これを予科生ととし、学業試験を厳重にし、罰則を強め、4月12日組織を改めて開校しました。

この時荒井校長が退任し、調所広丈が校長心得となりました。

明治8年3月、開拓使は仮学校を札幌に移すことを決め、北一~二条西一~二丁目に講堂・復習講堂・寄宿舎などを改造・新築しました。同年7月29日札幌に移って校名を札幌学校と改め、9月7日に開校式を挙げました。校長は、開拓少判官調所広丈の兼務、副校長には森源三が学務局兼務で任命されました。その時男子31人が在学していました。

一方、女学校は南一条西三丁目に校舎が用意され、デ・ロイテルの後任のイギリス人エリザベス・デニス(Elizabeth Dennis)女史が生徒36人と共に東京から札幌に移って8月24日授業を開始しましたが、9年5月2日をもって廃止されました。

(参考)当ブログ8月16日(土)「教員養成と師範学校の設立」

当ブログ8月10日(日)「村落・変則小学教則の制定」

当ブログ8月 9日(土)「学制公布と北海道特例」

当ブログ7月12日(土)「対雁学校授業の風景」

当ブログ7月 3日(木)「教頭頭取兼顧問ケプロンの北海道開拓」

当ブログ6月28日(土)「対雁学校の教育」

当ブログ6月20日(土)「移民扶助規則設定」

註:北海道「新北海道史第二巻通説二」925-927頁参照。

写真:開拓使「明治12年2月刊行開拓使顧問ホーレスケプロン報文」

北海道開拓記念館に2007年撮影許可を得て掲載いたしております。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます