『新羅之記録』には、一連のアイヌによる蜂起の前までは「松前以東は陬川(鵡川)、西は與依地(余市)迄人間(和人)住する」ところであったと記載されています。

近年の余市町大川遺跡の発掘調査では、この記述を裏付ける15世紀前半の和人の住居跡(アイヌの蜂起によると思われる焼灰層が堆積していたといいます)や多数の国産・舶載陶磁器が発見されています。

天文19年の講話は、それまで蝦夷地の広い範囲でアイヌと混在していた和人を渡島半島の先端部だけに集住させ、そこを和人地として、アイヌの生活圏と明確に分離したものでした。

この点について海保は、「言い換えるとこれは近世蝦夷地の原形の成立です。

幕藩体制期には天ノ川〜知内間に『集住』している人びとは明確に和人に位置付けられ、『東部』『西部』の範囲は概ね東西蝦夷地となってその地の人びとは近世的蝦夷に位置付けられている」(『中世の蝦夷地』)と指摘しています。

つまり、コシャマインの戦い以降の一連の戦乱を通じて、中世の蝦夷のうち渡党は和人の中に組み込まれ、唐子・日ノ本は現在のアイヌ民族に直接繋がる「近世的蝦夷」としてのまとまりを強めていったと考えられます。

講話によって交易の独占体制を確立するとともに、和人勢力の事実上の統一者となった蠣崎氏は、慶広の時代、政略巧みに天下一統の豊臣秀吉に接近し、大名並みの待遇を受けることになりました。

すなわち、文禄2(1593)年1月、秀吉より志摩守に任ぜられるともに念願の朱印状の交付を受けました。

朱印状は、アイヌ・地下人(一般の生産者)に対する非文(不法行為)の禁止と諸国商船からの船役徴収権を保証したものでした。

これにより、蠣崎氏は安東氏の支配下から完全に独立し、統一政権に編入されることになったのです。

註 :江別市総務部「新江別市史」59-60頁.

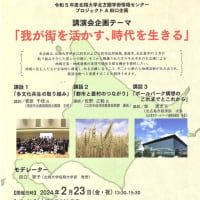

写真:東西蝦夷地・和人地境界図

同上書59頁 図2-2を複写し、江別創造舎ブログおよび江別創造舎facebookに掲載いたしております。