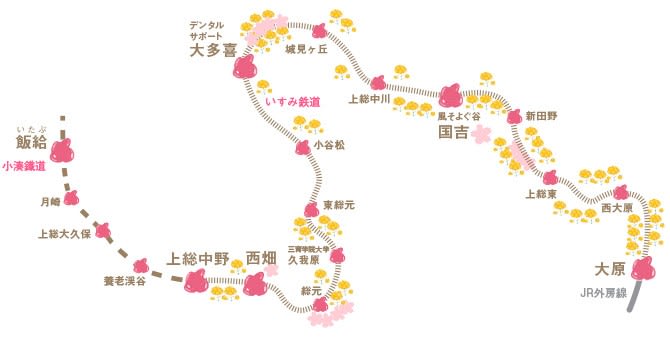

天気がいいので、いすみ鉄道と菜の花を見に出かけました。

駅に駐車場があり、近くの見どころも多い感じなので、国吉駅前に駐めました。すっかり忘れていたのですが、2022年2月に九十九里に遊びに来た時に寄っていた駅なんですね。

平日でかつ無料なのに駐車場はガラガラでした。きっと地元の人は車で直接目的地に出かけるんだろうな。駐輪場もまばらな数しか駐まっていませんでした。

国吉駅には、いすみ鉄道前身の国鉄木原線で走っていたレトロ車両「キハ30」がバーチャル運転体験線で動態保存されており、2023年10月に更に「キハ28」と連結して運転体験などのイベントで活用されているそうです。

こちらはだいぶ傷んでいますが、菜の花色に塗られた「いすみ206」。 いすみ200型のなかでは最後まで現役(2000年引退)だった車両だそうです。

さて、大多喜駅方面となりの上総中川駅に向かって、国道465号を歩いて行きます。途中、国吉神社(国吉駅の駅名板には上総出雲大社前と書かれていますが)の看板が出ていたので寄ってみました。

立派な神社です。駐車場も半端ない台数が駐められるようになっていました。

隣には出雲大社があります。

一時はボロボロで廃社寸前まで追い込まれていたそうですが、いすみ鉄道とのコラボ企画などで、復活したのだそうです。

「長州征伐の際、幕府軍の目付役となった作田村(現いすみ市夷隅町作田)の領主は、強力無双の斧嶽(ふがく)を従者に選び島根県へと到着したが戦はすでに終わり、折しも出雲大社の奉納相撲が催されており、斧嶽はその相撲に加わり無敵の強さを示した。あまりの強さに千家宮司は神業としか思えないとして斧嶽に神璽(みしるし)を授ける。故郷に帰った斧嶽は仮殿を設け篤く信仰し、信者は日増しに増え、現在地に明治二十四年に神殿を完成させた。」との由来。

境内には各地の神々が合祀されています。聞き覚えのある神様と思ったら、いつも行く調布の厳島神社に祀られている「市杵島姫命(イチキシマヒメノミコト)」でした。海の神、水の神であり、芸能をつかさどる弁天。

国吉駅から1.5kmほど歩いたところで、菜の花が群生している線路わきにたどり着きました。すでに撮り鉄の人が結構来ていました。

有名なスポット。通称『空しか映らない踏切』 第二五之町踏切(だいにごのまちふみきり)

ここら辺でうろうろしていると撮り鉄の人にどやされるかもしれないので、もう一つ先のスポット(大野入口交差点)へ更に歩いて行くことに。

ところが、途中で気動車が通過する時間が迫ってきたので、急いで線路わきに戻ります。

「四之町踏切」

「四之町」は「よのまち」と読む。第二五之町踏切は「だいに ごのまちふみきり」と切って読まなければいけないことに気づきます。「四之町」も「五之町」も小字名が由来だそうです。とにかく61ある踏切にすべて名前がついていることが面白い。

やってきました。国吉駅11時52分発 下り(大多喜・上総中野 方面)。とっさのことで手前の菜の花にピントが合ってしまいましたが、相方が GoPro でばっちりと記録しました。

あっという間に通り過ぎていきました。次は12時20分ごろの上り(大原 方面)ですが、撮り鉄の人たちは次も狙うらしく一向に動く気配がありません。この日は北風が強く、寒くてやっと待って撮れた感じなのに、すごい執念というか、この平日に、どういう職業の人(学生より上の年齢に見えます)たちなのかと思いました。

さて、来た道を戻ります。途中で上り(大原 方面)の通過時間が来たので、第三大多喜街道踏切で待ち受け撮影しました。

国吉駅の入り口近くまできて、時計屋さんのご主人と目があってしまい、店の中まで入れていただいて、世間話をしたり、ご主人のコレクションなどを見せていただきました。

イギリス ウインザー城に行ったときに買ってこられたもの。成田で1週間留め置かれ警察官立会いの下引き渡されたとか。ということは、レプリカではないのかも?

アンティークのホールクロック

飾りが鳳凰ですから、明治時代、外国の機械を輸入し、ケースを日本独特の作風で製造販売した時計と思われます。

文字盤を拡大してみると「FAVRE BRANDT」とあります。

ファブルブラント商会は元治元年(1864)に横浜54番で設立された貿易商。1866年 有名な豚屋火事で類焼し、 其の後175番に移転して関東大震災(大正12年)で被災廃業するまで同地で営業していた模様。ホールクロックは文字盤にFAVRE BRANDTとあるものが多く、 これはファブルブラントが輸入販売した時計と言う意味でファブルブランド製ではなく、やはり機械がフランスで、箱が日本製とのこと。

さて、寄り道をして国吉駅に戻ってきました。駅の入り口には赤い鳥居がしつらえてあります。出雲大社前ということの関連でしょうか?

いすみ鉄道応援自販機で飲み物を買って、お昼の食事に向かいます。

お昼はいつもの「蕎麦 ふくだや」さんです。

定休日だったそうですが、オーナーが夜に予定があったので、ついでに店を開けて一人で営業していたそうです。ラッキー!!

いつもは調理場に入りきりなので、お客と話をするのが楽しいとおっしゃっていました。先ほどの時計屋さんといい、とにかくこの土地の人は人懐っこくて愛想がいいのが特徴です。

注文は、これも定番「ざるそばとゆば豆腐のセット(1,050円)」と

「なま湯葉あんかけ(蕎麦)1,350円」をいただきました。

物価がどんどん上がっているのでブログでは記録のため金額を入れるようにしました。

帰り道、「道の駅 たけゆらの里おおたき」で野菜を買って帰りました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/389d9542.337b49e2.389d9543.2930676e/?me_id=1276339&item_id=10112037&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftheoval%2Fcabinet%2Fode%2Fpe%2F01%2Fop252741br-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37c9b04e.2fc7d085.37c9b04f.427b64c3/?me_id=1215709&item_id=10000520&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaguraya%2Fcabinet%2F00162598%2Fjr5km.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)