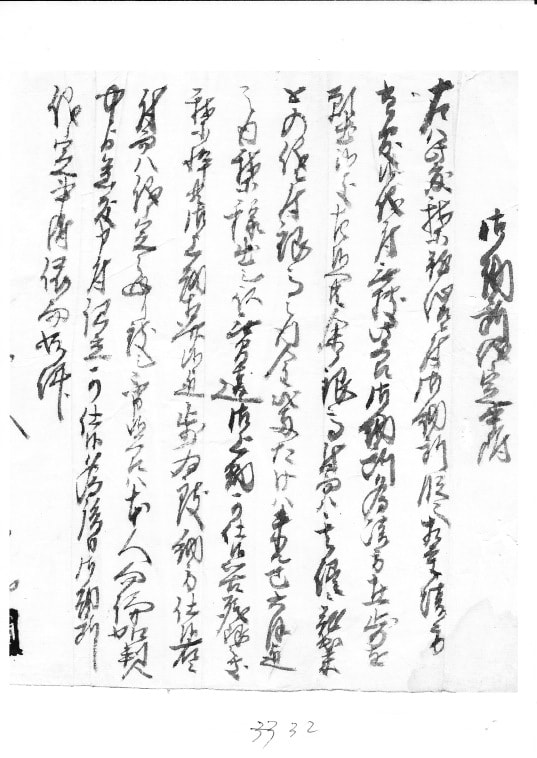

「不調法書附壱札」第一頁、上の五~六行目

解読 千萬難有仕合ニ奉存候。向後急度

慥ニ不実之場所ハ一切立寄不申候。

読み 千万有り難き仕合わせに存じ奉り候。向後屹度

確かに不実の場所は一切立ち寄り申さず候。

解説 「千萬」・・・『せんばん』。非常に。 「難有仕合ニ」・・・有り難き仕合わせに。 「奉存候」・・・これは慣れないと読めません。存じ奉り候。 「向後」・・・『こうご』。今後。 「急度」・・・屹度。 「慥ニ」・・・確かに。強調語。 「不実之場所」・・・まともで無い場所。ばくち場の様な場所。 最後の「候」の所は、二文字書いている様に見えますが、判りません。勝手ながら、正月三が日は休ませて戴きます。一月四日から続きを再開します。