将軍家茂の串本上陸 Ⅱ

この時、小舟で串本の濱に上陸し、徒歩か駕籠で無量寺へ向かったわけですが、将軍様が通った通りの事を、串本の人は「公方(くぼう)通り」と呼びました。この通りの名前は終戦後までその名で呼ばれましたが、いつしかその名は忘れられ、現在知っている人はほとんど居なくなりました 。尚、無量寺には、将軍宿泊に関する資料は残っていないようです。無量寺の前身は串本の袋地区に有り、宝永四年(1707年)の東海・東南海・南海三連動地震の際の大津波で流失し、その後現在地に再建されました。更にその後の再々建当時の住職愚海和尚と、京都円山派の画家、円山応挙とは親交があり、応挙は名代として高弟の長沢芦雪を無量寺に派遣し、芦雪は師匠の襖絵を携えてはるばるこの南端の寺を訪ねて逗留し、自身も沢山の絵を描いて残しています。

実は 幕府の軍艦奉行「勝麟太郎」が、将軍が来られる前の文久三年一月に串本の「神田佐七」家に宿泊しており、勝はこの際近所の無量寺へも立ち寄ったと推測され、将軍が海路上洛する際、『串本には無量寺という大きな寺が有り、円山応挙等の襖絵もあるので、御一泊なされば・・・』などと進言したのではないかと、私は密かに推測しています。

京都に於ける将軍は、二条城を本拠として滞在し、朝廷との折衝は次の最後の将軍となる「一橋慶喜」が、後見職として当たっていました。家茂はこの年五月に江戸へ帰りますが、その後慶応二年・第二次長州征伐の時、三度目の上洛をし、大阪城に於いて戦争の總指揮を取り、同年七月重い病気の為二十一才の若さで亡くなります。

「幕末激動のただ中に将軍にかつぎ出され、在位わずか八年、苦衷のうちに世を去った悲劇の人であった。」と串本町史に書いています。

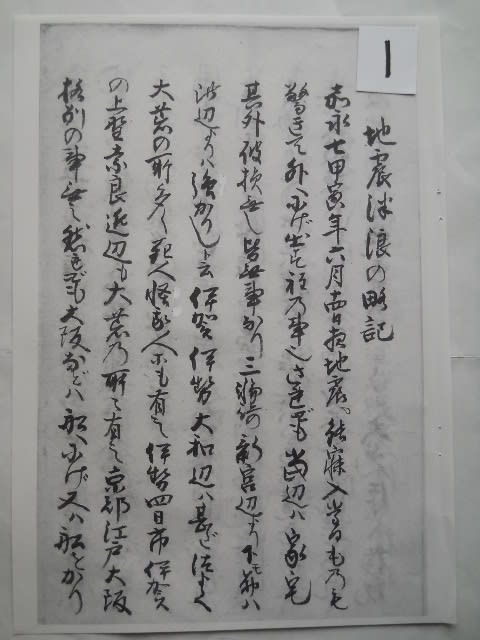

今回読んだ古文書は、古座組大庄屋文書であり、古座組に属する、大嶋浦庄屋の文書も含まれています。大嶋浦庄屋は自身の新造手船を献上したいと申し出ていますが、将軍宿泊に関する一切の費用は、幕府から支払われる事になっており、その為の請求書となる費用明細は、日付・人足数・賃銀・支給飯米・動員船数・宿泊者役職氏名など一つ一つについて金額、説明が附されています。一行総勢は五百人程度であったと言うことです。将軍の上陸は、名も無き田舎の大嶋浦にとっては、驚天動地の出来事であり、青天の霹靂とも言うべき大事件でした。

串本地方の古文書は、旧古座町に大量の文書が残っておりますが、旧串本町には公にはほとんど残っていないようです。串本町内の旧田並村にも、「田並上村文書」というものが残っています。