夢うつつな布袋にいたずらを仕掛ける唐子たち 池大雅

鬼笑画賛 仙崖 鬼の親方が手足を震わせて笑い、新弟子が何でそんなに笑うのか?と腰抜かしている。

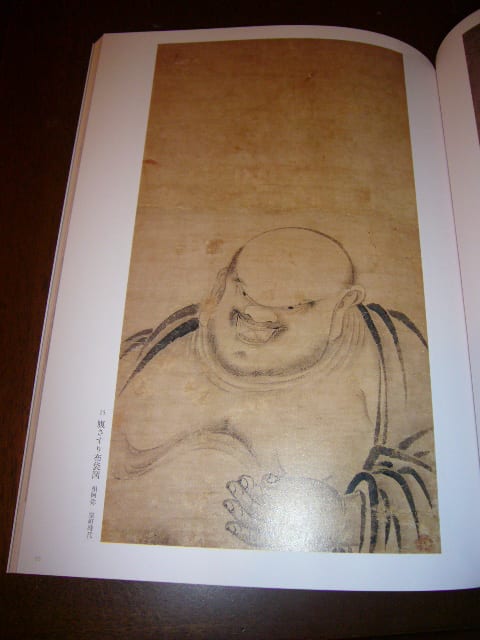

腹さすり布袋図 相阿弥 室町時代

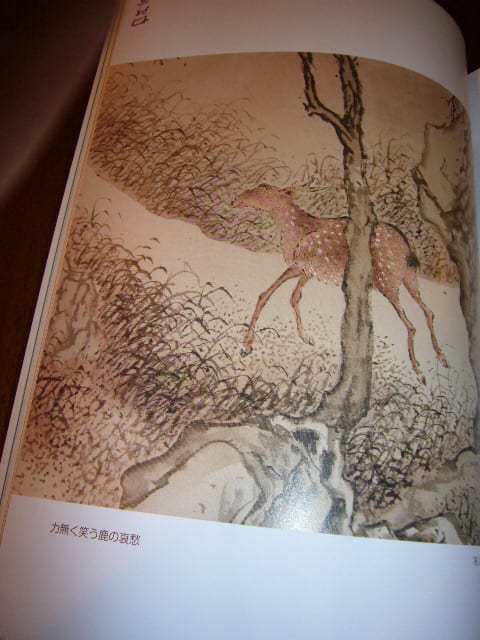

力なく笑う鹿の哀愁 与謝蕪村 (鹿が笑う?渡辺崋山の絵に「笑う武士」と言うのがありました。)

山の英気を受け、乱れる後ろ髪 浦上玉堂

文人画とは、中国で士大夫(したいふ)と呼ばれた官僚が、余技として描いた画をさします。政治とのしがらみの中で、自由を希求する理想が叶わない場合もあった彼らは、時には職を辞してまでも、屈折したその心境を描き出しました。そのために文人画という響きには、どこか悲劇的で深刻な趣がつきまといます。それは現代の私たちには実感しにくく、近寄りがたくもあります。しかも、その中国文人に憧れた日本の文人画家の画も、従来は同様の印象で語られることが多かったようです。

しかし、日本の文人画には、絵を見ただけで思わず微笑んでしまう名品が少なくありません。このような「笑」をひきおこす絵画表現がなぜ好まれたのでしょうか。

中国・明時代の影響を受けて、江戸時代中期(18世紀)に京都で花開いた文人文化は、狩野派による権威的な芸術に飽き足りない人々の心をつかみました。中国のような官僚制度のなかった日本では、文人たちの屈折した心境は完全に理解できなかった一方で、今までにない自在な水墨表現による自己の表出に胸をときめかせました。そして、日本の文人画家たちの自由な創造力の源泉のひとつが、好奇心あふれる仲間との交遊で生じた「笑(わらい)」だったのです。

陽光がふりそそぐような、大らかで明るい大雅の咲(わら)い、文学的な詩情ただよう、蕪村の洒脱で少し皮肉な嗤(わら)い、放浪する人生を選んだ自分を達観するような玉堂の清々しい笑い。このように、3人の巨匠を見ると、文人画は意外と身近でおもしろい芸術であることに気づかされます。

この展覧会では、出光コレクションの中から池大雅・与謝蕪村・浦上玉堂の巨匠3人と、仙を合わせた優品56件により、様々な「笑」を知的に表現した4人の個性に光をあてます。ひねりが効き過ぎた文人画の巨匠たちの後には、茶目っ気たっぷりな仙崖さんで大いに笑って、人生ドラマの醍醐味を噛みしめていただければ幸いです。

出光美術館より

第一章 笑いの古典ー瓢箪ころころ、鯰くねくね

第二章 無邪気な笑いー大雅のおおらかさ

第三章 呵呵大笑ー幸せを招く笑い型

第四章 第五章ー蕪村の余韻

第五章 笑わせてちくりー仙崖さんの茶目っ気

の構成で、質の高い笑いを誘う。10月23日まで帝国劇場9Fで開催。

18世紀中旬~19世紀初旬に活躍した。

現役の商社時代、出光が顧客で時々出光美術館を覗くいていました。

10月29日~12月18日は「長谷川等伯と狩野派」、日経新聞の連載「等伯」で秀吉の命により等伯と狩野永徳とが画で競い合いをする。-丁度そんな時期の連載中です。観覧予定とします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます