ひき続き、清川理一郎著「諏訪神社 謎の古代史・・隠された神々の源流」のご紹介を続けます。

リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。

謎めいた諏訪神社の奇祭・御頭祭と「旧約聖書」を比較しています。

*****

(引用ここから)

次に、「みさくち神」をより一層理解するために

m-isaku-chi(接頭語―イサクー蛇の古語)と分解してみる。

イサクとして考えるということである。

次に挙げるのは、江戸中期の国学者で紀行家の菅江真澄が描写した江戸時代の「御頭祭」・「御神神事」の模様である。

・・・・・

神長(かみおさ)が篠の束の縄をほどき、それをばらばらにして、・・先のとがった柱を押し立てる。

これを御杖(おつえ)とも、御贄柱(おにえばしら)ともいう。

「御神(おこう)」と呼ばれる8才くらいの子どもが紅の着物を着て、この御柱に手を添えさせられる。

人々が、子どもを御柱ごと、力を合わせて竹のむしろの上に押し上げて置く。

そして神の子ども達を、桑の木の皮をよりあわせた縄で縛りあげる。

大紋を着た男が、藤蔓が繁っている木の下に行き、家を造った時屋根に刺した小さな刃物を8本投げる。

いよいよ祭りは最高潮となる。

諏訪の国の司から来た使者の乗った馬が、登場する。

その馬の頭をめがけて、人々は物を投げかける。

しかしこの馬はとても早く走る。

この馬を、今度は子ども達が大勢で追いかける。

その後ろから、例の御贄柱を肩に担いだ神官が「御宝だ、お宝だ」と言いながら、長い鈴のようなものを5個、錦の袋に入れて木の枝にかけ、そろりそろりと走りだす。

そして神の前庭を大きく7回まわって姿を消す。

そして長殿の前庭で、先にくわの木の皮で縛られていた子ども達が解き放たれ、祭りは終わった。

十間廊には鹿の頭が75個、まな板の上に並べられていた。

その中に、耳の裂けた鹿がいた。

その鹿は、神様が矛で獲ったものだという。

「菅江真澄の信濃の旅」信濃教育会出版部刊

謎に満ちている。

御神(おこう)という子どもを、御贄柱とともに押し上げ、その後、子どもを立木に縄でしばりつけるのは何ゆえか。

(藤森照信氏筆)

・・・・・

「旧約聖書」との対比を試みた。

菅江真澄が描写した御頭祭の「御神生贄の神事」は、「旧約聖書・創世記」22章の記述とぴったり合致するようだ。

・・・・・

「創世記22章」

これらのできごとの後、神はアブラハムを試練に会わせられた。

神は仰せられた。

「あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、「モリヤの地」に行きなさい。

そしてわたしがあなたに示す山の上で、全焼のいけにえとして、イサクをわたしに捧げなさい」。

アブラハムは全焼のいけにえのためのたきぎをとり、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取った。

二人は一緒に進んだ。

アブラハムは答えた。

イサク神ご自身が、全焼のいけにえの羊を供えてくださるのだ。

二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはその所に祭壇を築いた。

そしてたきぎを並べ、自分の子イサクを縛り、祭りのたきぎの上に置いた。

アブラハムは手を伸ばし、刀をとって、自分の子を殺そうとした。

その時、主の使いが、天から彼を呼んだ。

「アブラハム、アブラハム」と仰せられた。

御使いは仰せられた。

「あなたの手をその子に下してはならない。その子になにもしてはならない。

見よ、角をやぶにひっかけている一頭の雄羊がいる」。

アブラハムは行って、その雄羊を捕り、それを自分の子の代わりに全焼のいけにえとして捧げた。

・・・・・

「御頭祭」で、国の司から馬に乗った使者が登場し、さらに「御贄柱」を肩に担いだ神官が現れるが、これは「創世記」で、アブラハムにイサクの生贄を止めた神の御使いを意味すると思われる。

また、「供物として並べられている75の鹿の頭の中の、耳の裂けたものは、神様に選ばれたもの

だ」と菅江真澄は書いているが、この鹿は「御神(おこう)」の生贄の身代わりの鹿である。

「旧約聖書」では鹿ではなく羊を身代わりにしているが、「創世記」22章の記述に合致する。

次に紹介するのは、神長官「守矢家」に伝わる「御家紋」についてである。

この「御家紋」は、○に十字である。

この紋の由来について、確かなものは何も残されていない。

この紋と同じ紋で有名なのが、島津家の紋である。

この紋の起源については諸説あるが、世界的に古くからあったようである。

わたしが賛同する説は、シュメール学の世界的権威・広島大学の吉川守教授の説である。

岩田明著「十六菊家紋の謎」の中で、紹介されている。

それによると、○に十字は、シュメールの古拙楔形文字で、羊を指すと言う。

恐らくシュメール人が、羊の歩く姿を後ろから見て作ったのではないか、という説である。

わたしはこの文字がそのまま「守矢家」の「御家紋」になったものと思う。

わたしは、神長官「守矢家」は、「旧約聖書」の世界、古代オリエントと密接なつながりがあり、「イサク」伝承とともに諏訪に持ち込まれ、「守矢家」の「ご家紋」として残されたと考える。

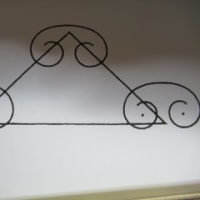

諏訪大社の上社・下社の「神紋」は、図のようである。

上社前宮の「守矢家」の「御家紋」が、二社のご神紋とまったく異なるという事実は、「洩れ矢神」、「守矢神」、「イサク神」の系統や由来が、一般に「諏訪大社」と呼ばれる二社のそれとは明確に違うということを如実に現しているものと思われる。

わたしは「日ユ同祖論」を全面的に支持はしない。

しかし古代の日本に、イスラエルの部族の中のいくつかが来ていたことは確かだと思う。

小石豊著「日本ユダヤ連合超大国」で、小石氏は「わたしはイスラエルに行って、十部族調査機関・アミシャーブ方々とお会いした。

それは互いの神話と神話が対話した初めての会合で、ささやかではあったが、歴史的には意義あるものだった。

なぜなら多くのユダヤ人の口から、直接熱心に「日本人こそ十部族に違いない」と言われたからである。

更に十部族問題について研究を進めておられる大学教授の方々や、政府高官ともお会いした。

そしてユダヤ人が真剣にこの問題に取り組んでいることを確認した」と述べておられる。

イスラエル側の、「十部族」と日本に関するこのような熱心な対応に対して、日本側の対応はどうであろうか?

文中のアミシャーブとは、イスラエルにある「十部族」の行方を世界的規模で追跡している調査機関で、代表はラビのエリ・アフアビハイル師である。

(引用ここまで)

写真(上)は、守矢家の家紋

HP「from八ヶ岳原人」さまよりお借りしました。

写真(中)は、島津家の家紋 wikipedia「島津家」より

写真(下)は、本書より

*****

著者の考えと同じく、わたしも「日ユ同祖論」を全面的に支持するわけではありません。

しかし、一笑に付すのはもったいないような気もするのです。

日本、アジア、中東、、混沌とした世界が現前するのは、スリリングです。

ひき続き、Aのようでもあり、Bのようでもある。しかしAでもなければ、Bでもない、、というような世界を追いかけてみたいと思っています。

ブログ内関連記事

ブログ内関連記事

「一番古い姿としての諏訪信仰・・朝鮮と古代日本(5)」

「柱について(3)諏訪大社の「御柱祭」・・四本柱の始源性」

「最古の稲作の血の儀礼跡・・長江文明の探究(2)」

「アイヌより古い、東北の熊神信仰・・マタギの世界(2)」(1)あり

「ユダヤ教徒の祈りの生活(1)・・「旧約聖書」とつながる」(2)あり

「「後ろ戸の摩多羅神」は、なにを見ているのか?・・原発とかまど神(4)」

「わたしの肉を食べ、血を飲む者は・・パンとワインの味わい」

「日本の不思議」カテゴリー全般

「日本の不思議」カテゴリー全般

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます