そこは「卧牛山撮影基地」と言われてはいるが、スタジオ設備があるわけではなく、もっぱら屋外ロケ地だった。建物といえば食堂兼宿泊所くらいだ。友達が宿泊所の玄関から出てきて私を迎えてくれた。

敷地内には2軒食堂があり、美味しいといわれる方の食堂に昼食を食べに行った。

まだ撮影は始まっておらず、食堂のホールでは機材テストや衣装合わせ、メークを試したりしていた。

この撮影基地は戦争・革命ドラマの撮影地として有名だが、この日は撮影は行われておらず基地内にはほとんど誰もいなかった。よく晴れていたが風が強く帽子無しでは耳が凍りそうな寒さだった。

作品の必要に応じて火薬、爆薬を使った戦闘シーンも撮影されるという。

建物もあったが煤けて朽ち果てそうなものが多く、銃を持った遊撃隊や民兵役の王宝強が瓦礫のかげから飛び出してきそうだった。ドラマの見すぎか・・・。

「こんな建物の原型を止めていないようなセットばかりで、どういうシーンを撮影するの?」と私が言うと、

友達は「戦場になった村はこんなかんじでしょう?」と言った。

その言い方はまるで自分の目で戦争で荒らされた村を見てきたかのようだったが、彼女は20代なのでそんな風景を見たことはないはずだ。彼女の思う戦場は、おそらく映画やドラマの中で描かれてきた光景で、それは私が今見ているのと同じく撮影基地のセットだったはずだ。だが、戦争の風景は20代の彼女の中にも明確なイメージをもって伝えられている。

中国共産党の歴史において、日中戦争(抗日戦争)は中国の勝利であり、勝利の貢献者は八路軍(現在の人民解放軍の前身の一つ)であり、1949年中華人民共和国建国という「偉業」を成し遂げる上での重要なプロセスである。戦争で多大な犠牲を払ったものの、共産党史の中では勝利の歴史であり、プラス評価されている。これが中国と日本の戦争に対する観念の大きな違いだと思う。日本の戦後生まれのほとんどの子供は「戦争そのものがよくないこと」という反戦思想に基づいた教育や文化を受けて育ってきたが、中国は現政権が革命を経て政権を執っただけでなく、第二次世界大戦以後もアメリカ、台湾、ソ連などと戦争の可能性に面しており「国のために犠牲になるのは尊いこと」という宣伝がなされてきた。

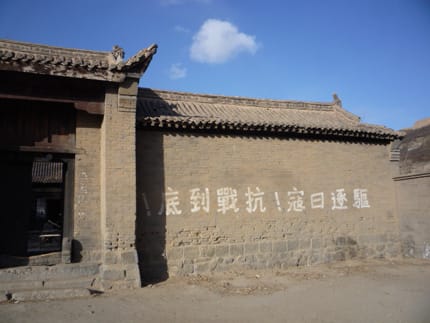

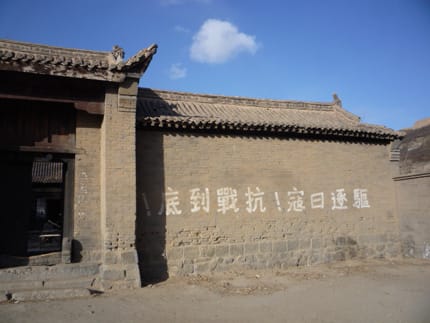

撮影基地の建物には抗日ドラマ用のスローガンなども見られる。

現在中国はドラマ制作が非常に盛んで勢いがある。制作本数は世界一といわれる。いまの「抗日ドラマ」はテレビドラマの一つのジャンルであり、視聴率を争う商業作品なので、現在の視聴者の心を捉えるものでなければならない。「悪者の日本軍を中国軍がやっつける」といったステレオタイプな構図だけは人気を勝ち取ることができない。最近の抗日ドラマは異なる立場やバックグラウンドを持つ中国人同士の物語に焦点が当てられており、ストーリーは複雑緻密化し、人間関係は異常なまでにドラマチックなものになり、つまりエンタメ化している。戦争を背景としたスパイもののドラマは、ヒット作を後追いするような作品が次々と作られる。抗日ドラマというジャンルの中にもドラマとして非常に良くできており、面白い作品もある。

「こんなふきっさらしの寒いところで何ヶ月も撮影するの?」と友達に聞くと、屋内での撮影もあるという。まともな建物がないじゃないかというと、「いま作ってる最中だ」と言った。奥の方のスペースで立派な石造りの建物と舞台を工事班が作っていた。

帰りは「下営」からバスで延慶経由で北京市内に戻るルートを選んだ。実際「下営」に着いてみて、北京のバスターミナルの切符売り場の人やダフ屋、バス車掌などが下営を知らないのも当然だと思った。下営は路線バスの終点で、周辺には雑貨屋も食堂も何ひとつなかった。バスが折り返す地点で、バス客を狙って白タクが群らがっているところだった。

北京市内からたった120km程度しか離れていないのに、ここには北京の富は全く届いていないように感じた。後になって偶然目にした新聞のオンライン版に、バスで通った地域のことが「首都北京を取り囲む貧困地帯」の一部として記述されていた。

【21世紀経済報道】首都北京を取り囲む環状貧困地帯。依然として北京だけが繁栄。

http://epaper.21cbh.com/html/2011-12/26/content_14569.htm?div=-1

敷地内には2軒食堂があり、美味しいといわれる方の食堂に昼食を食べに行った。

まだ撮影は始まっておらず、食堂のホールでは機材テストや衣装合わせ、メークを試したりしていた。

この撮影基地は戦争・革命ドラマの撮影地として有名だが、この日は撮影は行われておらず基地内にはほとんど誰もいなかった。よく晴れていたが風が強く帽子無しでは耳が凍りそうな寒さだった。

作品の必要に応じて火薬、爆薬を使った戦闘シーンも撮影されるという。

建物もあったが煤けて朽ち果てそうなものが多く、銃を持った遊撃隊や民兵役の王宝強が瓦礫のかげから飛び出してきそうだった。ドラマの見すぎか・・・。

「こんな建物の原型を止めていないようなセットばかりで、どういうシーンを撮影するの?」と私が言うと、

友達は「戦場になった村はこんなかんじでしょう?」と言った。

その言い方はまるで自分の目で戦争で荒らされた村を見てきたかのようだったが、彼女は20代なのでそんな風景を見たことはないはずだ。彼女の思う戦場は、おそらく映画やドラマの中で描かれてきた光景で、それは私が今見ているのと同じく撮影基地のセットだったはずだ。だが、戦争の風景は20代の彼女の中にも明確なイメージをもって伝えられている。

中国共産党の歴史において、日中戦争(抗日戦争)は中国の勝利であり、勝利の貢献者は八路軍(現在の人民解放軍の前身の一つ)であり、1949年中華人民共和国建国という「偉業」を成し遂げる上での重要なプロセスである。戦争で多大な犠牲を払ったものの、共産党史の中では勝利の歴史であり、プラス評価されている。これが中国と日本の戦争に対する観念の大きな違いだと思う。日本の戦後生まれのほとんどの子供は「戦争そのものがよくないこと」という反戦思想に基づいた教育や文化を受けて育ってきたが、中国は現政権が革命を経て政権を執っただけでなく、第二次世界大戦以後もアメリカ、台湾、ソ連などと戦争の可能性に面しており「国のために犠牲になるのは尊いこと」という宣伝がなされてきた。

撮影基地の建物には抗日ドラマ用のスローガンなども見られる。

現在中国はドラマ制作が非常に盛んで勢いがある。制作本数は世界一といわれる。いまの「抗日ドラマ」はテレビドラマの一つのジャンルであり、視聴率を争う商業作品なので、現在の視聴者の心を捉えるものでなければならない。「悪者の日本軍を中国軍がやっつける」といったステレオタイプな構図だけは人気を勝ち取ることができない。最近の抗日ドラマは異なる立場やバックグラウンドを持つ中国人同士の物語に焦点が当てられており、ストーリーは複雑緻密化し、人間関係は異常なまでにドラマチックなものになり、つまりエンタメ化している。戦争を背景としたスパイもののドラマは、ヒット作を後追いするような作品が次々と作られる。抗日ドラマというジャンルの中にもドラマとして非常に良くできており、面白い作品もある。

「こんなふきっさらしの寒いところで何ヶ月も撮影するの?」と友達に聞くと、屋内での撮影もあるという。まともな建物がないじゃないかというと、「いま作ってる最中だ」と言った。奥の方のスペースで立派な石造りの建物と舞台を工事班が作っていた。

帰りは「下営」からバスで延慶経由で北京市内に戻るルートを選んだ。実際「下営」に着いてみて、北京のバスターミナルの切符売り場の人やダフ屋、バス車掌などが下営を知らないのも当然だと思った。下営は路線バスの終点で、周辺には雑貨屋も食堂も何ひとつなかった。バスが折り返す地点で、バス客を狙って白タクが群らがっているところだった。

北京市内からたった120km程度しか離れていないのに、ここには北京の富は全く届いていないように感じた。後になって偶然目にした新聞のオンライン版に、バスで通った地域のことが「首都北京を取り囲む貧困地帯」の一部として記述されていた。

【21世紀経済報道】首都北京を取り囲む環状貧困地帯。依然として北京だけが繁栄。

http://epaper.21cbh.com/html/2011-12/26/content_14569.htm?div=-1