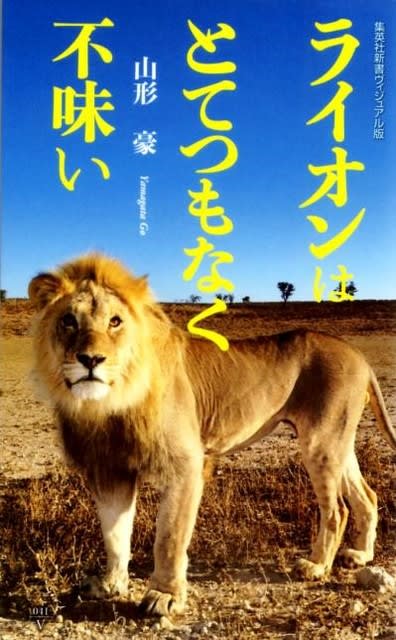

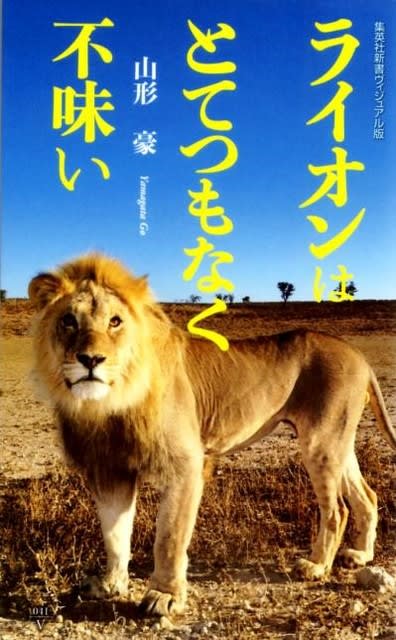

書店にて、偶然に出会った本です。

タイトルを読みながら、「当たり前でしょ。人間が美味しいと日常的に食べているお肉は

ほとんど、植物性の餌を食べているのですからね。しかも運動不足の……。

さぞや百獣の王のお肉は不味いでしょ。ごめんね。ライオン君。」と呟く。

山形豪氏は、群馬県生まれ。少年時代を中米グアテマラ、西アフリカのブルキナファソ、トーゴで過ごす。そのためか日本の高校受験はうまくいかない。

国際基督教大学に入学し、卒業後東アフリカのタンザニアに渡り、自然写真を撮る。

イギリス、イーストアングリア大学開発学部卒業後、帰国。

フリーの写真家となる。以来、南部アフリカやインドで野生動物、風景、その土地の人々

などを追いかけながら、サファリツアー撮影ガイドとして活躍。

写真集に「From The Land of Good Hope」がある。

若かったころに、動物写真家「岩合光昭」に魅せられた頃を思い出しながら。

でもそういう憧れがあっても、私には絶対に叶わない夢だったけれど。

このような写真家は、自然の猛威と野生動物の習性を知り抜いていても、

やはり予想外の命の危険を避けられないだろう。それでも「行ってしまう。」だろうなぁ。

こうした旅のなかで、象牙の乱獲をはじめとして、野生動物たちはどんどん減少している。現地人たちの不当な境遇にも彼の優しい目は届いていた。

では、ライオンを何故食べたか?

アフリカ南部のボツワナ(イギリス連邦に属する共和国)では、その土地の人々は、

家畜を野生動物に襲われる危機と背中合わせの暮しですので、家畜を襲われた家では、

その犯人を殺していいという約束事があったため。燻製にして保存するとのこと。

筋肉質のライオンのお肉は、まずくて硬いようでした。

野生動物保護と裏腹に地元住民はこういう危機と背中合わせなのでした。

(2016年8月22日 第一刷 集英社新書ヴィジュアル版041V)