対話は総計九回、対話者は総計十二名、初出雑誌もさまざまで、語りおろしも収録されています。対話者もさまざまな分野に及び、話題は広範囲なものとなっていますので、少し散漫な印象は否めませんが、しかし「小川」のごとく目に見えない細い底流がかすかに聴こえてくるような対談でした。小川洋子のフツー的(?)感受性、少女性、しかし世界を彼女なりに捉えることのできる視線・・・・・・これらは現代女性作家のなかで、むしろ特異な存在であるように思えます。対話のテーマがすべて「言葉」であることに統一されています。

【田辺聖子】 言葉は滅びない

八十歳を迎えられた田辺聖子は「全集」を刊行されたばかりの時期にあたる。小川洋子にとっては、まさに田辺は先達者となるのでしょう。お二人が共に少女期に夢みたことは小説のなかで成長し結実させる、この共通項があったように思います。言葉は実るもの。そして伝えるもの。その言葉への信頼が生き生きと語られていました。

【岸本佐知子】 妄想と言葉

岸本佐知子は英米文学の翻訳家、エッセイスト。小川洋子と同世代であることからか、会話が女子大生のように楽しくリズミカルだった。翻訳というものは、作家が書き上げたものの源泉をもう一度捜すことから始まる。そこから辿りはじめて翻訳者は作家への、美しい共鳴音になること。魅力的で困難な仕事だと、つくづく思う。単純に外国語が出来るというだけではない、作家以上の洞察力が必要なようだ。

【李昴&藤井省三】 言葉の海

李昴(リー・アン)は現代台湾を代表するフェミニズム作家。

藤井省三は東大文学部教授、中国、台湾、香港の現代文学専攻。

李昴の海、小川洋子の海、この二つで一つの海の違いが語られる。李昴の子供時代には、中国と台湾との緊張関係が厳しく、海は彼女にとっては「戒厳令」の代名詞のようなものだった。小川洋子の海は、幼児期の瀬戸内海の小さなおだやかな海だった。この「海」に象徴されるように、二人の女性作家が背負わされた時代、国家、女性の立ち位置など、すべてが異なる。これを繋いでゆくものも、やはり「言葉」でしかないように、藤井省三の力を借りながら、二人は語りあった。

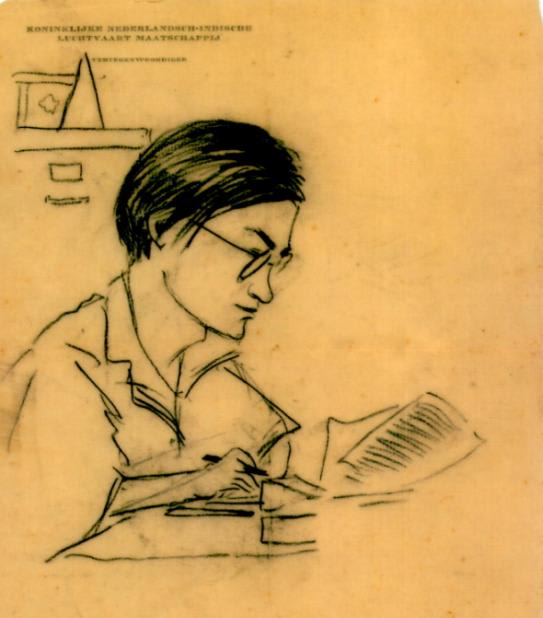

【ジャクリーヌ・ファン・マールセン】 アンネ・フランクと言葉

ジャクリーヌ・ファン・マールセンは、隠れ家に入ってしまうまでのアンネ・フランクの少女期の友人であり、その思い出を本にまとめています。彼女によれば、それはアンネがまだ「言葉を綴る。」ことを意識する以前の少女にすぎないのです。ジャクリーヌが知っているアンネはそれだけだったのでした。成長した作家アンネには再び会うことはできなかったということです。

【レベッカ・ブラウン&柴田元幸】 言葉を紡いで

レベッカ・ブラウンはシアトル在住の作家。柴田元幸はアメリカ文学の翻訳家であり、小川洋子の作品の英訳を手掛けた最初の翻訳者ともなる。柴田はいわば「架け橋」の役割を担っていることになります。この翻訳者は肩の力の抜き方のうまい人ではないだろうか?レベッカ・ブラウンの人間性ではなく、紙の上に書かれた言葉を追いかける形で翻訳する。翻訳しながら作者に意味を問わない。あるいは小川洋子作品が柴田の翻訳によって、削ぎ落とされたもの、付加されたものに当人が驚くという意外性。岸本佐知子の対話と重ねて考えると、翻訳者の対照的な姿勢が見えてくるように思いました。

【佐野元春】 言葉をさがして

佐野元春とはミュージシャンらしい。知らない人。ごめんね。パス。

【江夏豊】 伝説の背番号「28」と言葉

小川洋子の小説「博士の愛した数式」に登場する実在のヒーロー(野球選手)である。背番号「28」は「完全数」なのだった、とはご本人はご存知なかった。

【清水哲男】 数学、野球、そして言葉

清水哲男さんだけは、わたくしが唯一出会い、お話をしている方という「贔屓目」で読んでしまう危険は大きいなぁ、とは思いますが、その分を差し引いてみても、やはり清水哲男の対話には、おだやかな流れがみえます。まさに「清水」と「小川」の言葉の自然体の合流でした。共通の話題はもちろん野球でしたが、「数学者は詩人である。」ということがよく理解できます。

【五木寛之】 生きる言葉

現代の自殺者の急増、それが数値で表されたところで、その実体は見えない。さらに無差別の殺人、子供や老人への虐待などなど、豊かに見える社会ではありながら「いのち」がこれほどに軽い時代は、かつてなかっただろうと思う。五木寛之はこれに心を痛めつつ、自らの「老い」がその実情を嘆いているのか?と自問する。しかしそうではない。あらためて「いのち」の重さを考え直す時なのですね。

「生」と「死」との境界線は、簡単に越えられないものであるという根本的なことが忘れられているのではないだろうか?まずは生きてゆくための言葉が必要なのでしょう。陳腐だと思われる「人間」「愛」「友情」・・・・・・それらの言葉を、もう一度雪ぎ直すこと、こんな対話だったように思います。

(2007年・幻冬社刊)