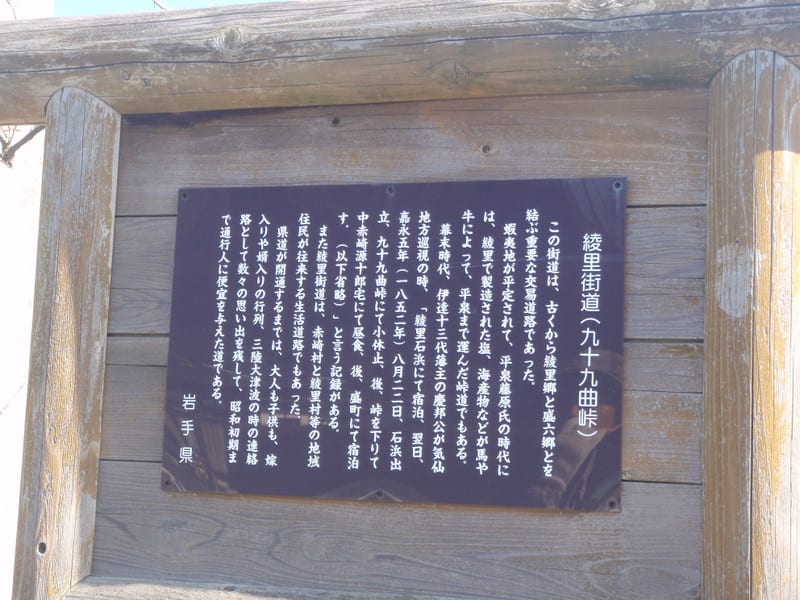

綾里小学校裏手の橋のたもとに立て看板が立っています。昔、ここから川をさかのぼり不動滝路の途中から、九十九曲の峠を越えて隣村の赤崎村に至る唯一の陸路で、平泉藤原氏の時代には塩を運んだ街道であっことが記されています。

綾里側の入り口(不動滝神社:拝殿)から赤崎口(縄文遺跡で有名な大洞貝塚)までの約8kmの山路で、大正7年に就航した「綾里丸」や昭和8年に開通した県道ができるまで、この峠を越えて往来した古道です。

綾里に住みながら一度も通ったことが無かった路を、今回初めて歩いてみました。

綾里側からの峠への上り口ですが、今では標識もなく、知らないと通り過ぎてしまいます。

登り口から30分ほど荒れ果てた九十九曲の路を上ってくると、大きな老松が路の脇にそびえています。おそらくここで一休みし、これからの険路に気を引き締め、また、赤崎側から峠を越えてきてもう少しで綾里に着くという安堵の目印だったろうと、過日の旅人達の思いに浸りました。

老松から10分ほど上ると、林道にぶつかり、その林道を100mほど進むと標識が立っていました。平成8年に「道の日(8月10日)が制定され、それを記念して平成12年に、この古道がここから整備されたそうです。

不動滝の鳥居脇から林道が造られており、今では車でこの登り口まで来れるようになっていることが分かりました。

登り口からは、路が整備された跡がうかがえ、落葉した灌木越しに冬の日差しが心地よく背中を押してくれました。

灌木の間からは、綾里の最高峰の大股山(614m)や眼下に綾里川ダムの堰堤が望めました。

街道には雪も残っていましたが、尾根筋の古道は、かつての人や牛馬の往来の頻繁さを物語るかのように、広くなだらかに窪んでいます。

林道登り口から15分も歩き振り返ると、樹木の間から綾里の街並みが展望できます。

そして、古道南側、すぐ隣の山の峰の姿に見覚えがあり、「つむぎの家」の里山の峰が繋がっていたことに驚きました。

「つむぎの家」の峰と「峠峰」の中間峰に東北電力の電波反射板があり、峠路の途中から行くことができたので寄ってみました。道は雪に覆われており、ところどころ鹿やテン、タヌキの足跡がついていましたが、反射板の近くは風が強く、私たちの足跡のみでした。

でも、反射板からの眺望は絶景で、大船渡湾が一望でき、湾の向こうには、氷上山(875m)の秀麗が迎えてくれていました。この氷上山は陸前高田の町のシンボルで、震災で消滅した高田松原から眺めた姿と、ここから見る姿がダブって思わず手を合わせて祈りました。

強い北西の風が吹き付けていましたが、復興に向けて歩んでいる大船渡の街を見おろし、春が間近に来ていることを自然が知らせているようでした。