画像ソースはNHK。

<熊本地震>横ずれ型、浅い震源 規模の大きい余震多く(毎日新聞) - goo ニュース

11:45

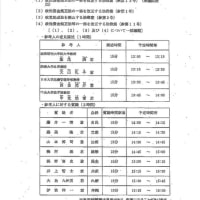

熊本地震は余震回数が多く、規模も大きいのが特徴だ。気象庁によると、1995年の阪神大震災以降、内陸や沿岸で発生したマグニチュード(M)6.5以上の主な地震のうち、M3.5以上の余震回数を比べると、15日午前9時時点では2004年の新潟県中越地震(M6.8)、08年の岩手・宮城内陸地震(M7.2)に次いで3番目に多くなっている。

熊本地震の余震は15日午前11時までに124回に達し、その多くは本震を引き起こしたとみられる布田川(ふたがわ)、日奈久(ひなぐ)両断層帯が交わる周辺で発生している。この付近の地下構造は複雑で、まだ揺れを引き起こしていない部分が多く存在しており、これらが余震の原因になっているとみられる。

今回の地震のメカニズムについて、気象庁は南北方向に引っ張られる力で断層が横に動く「横ずれ断層」型とみている。この地域では一般的なメカニズムだが、震源の深さが11キロと浅く、14日夜の本震は東日本大震災以来となる震度7の揺れを引き起こした。布田川断層帯は長さ64キロ以上、日奈久断層帯は同約81キロある。政府の地震調査研究推進本部は、断層の一部について30年以内にM7・5の地震を起こす確率を最大6%と見積もっていた。

一般的に震源の浅い地震は余震が多くなる傾向がある。余震が最も多かった中越地震(04年)は今回の地震と同じ最大震度7で、本震から4日後に震度6弱、10カ月後に震度5強の余震が発生した。

気象庁の青木元・地震津波監視課長は「中越地震では本震と近い規模の余震が何回もあった。断層面がいくつもあり、地面の中で複雑に岩盤が壊れていたためだ」と説明する。熊本地震も中越地震と同様、無数の断層が分岐したり、並走するなど複雑な地下構造を形成していることなどが、余震が多い原因とみられる。

佐藤比呂志・東京大地震研究所教授(構造地質学)は「日奈久は非常に長い断層で、今回その北端の5分の1程度が割れた。布田川と交わる部分と非常に近く、構造が複雑だ。止めている部分が割れ、両側に止める構造がないので、余震が多発している可能性がある」と指摘する。

一方、今回の地震を引き起こした二つの断層の近くには、阿蘇山(熊本県)のほか、桜島(鹿児島県)や雲仙岳(長崎県)などの活火山がある。地震と火山との関係について、井村隆介・鹿児島大准教授(地質学)は「今までも阿蘇山は何回も活発化しているが、こうした地震は起きておらず、阿蘇山噴火への影響も考えにくい」と指摘する一方、「阿蘇山について小さな変動も見逃さないように、より慎重に観測を続けるべきだ」と話している。

一方、高層ビルなどをゆっくり揺らす「長周期地震動」について、気象庁は15日午前0時3分に起きた震度6強の余震で、最も大きい「階級4」を観測したと発表した。同庁は2013年3月から、地震が起きた際に一般的な揺れの大きさを示す「震度」とは別に、各地の「長周期地震動階級」を発表している。高層階では「立っていることができず、はわないと動けない」状態になる階級4が観測されたのは初めて。【飯田和樹、千葉紀和、須田桃子、藤野基文】

地震は布田川・日奈久断層帯に沿うように発生 | NHKニュース

4月15日 1時11分

14日夜から相次いで発生している一連の地震は、国が主要活断層帯としている布田川・日奈久断層帯に沿うように発生しています。

国の地震調査研究推進本部が3年前に発表した活断層の評価によりますと、布田川・日奈久断層帯は、熊本県の南阿蘇村から益城町に東西方向に伸びる布田川断層帯と、益城町から八代海南部に向かって北東から南西に伸びる日奈久断層帯からなります。

このうち布田川断層帯は長さが64キロ以上あり、3つの区間に分かれています。それぞれの区間で最大でマグニチュード7.0程度から7.2程度の地震が想定されています。布田川断層帯全体が同時に活動した場合は、最大でマグニチュード7.5から7.8程度の地震が想定されています。

また、日奈久断層帯は長さがおよそ81キロあり、3つの区間に分かれています。想定される地震の規模は、北側の高野ー白旗区間でマグニチュード6.8程度、中部の日奈久区間ではマグニチュード7.5程度、南側に当たる八代海区間ではマグニチュード7.3程度の地震が起きる可能性があるとされています。日奈久断層帯全体が同時に活動した場合は、マグニチュード7.7から8.0程度の地震が想定されています。

国の地震調査研究推進本部によりますと、30年以内にこうした地震が起きる確率は布田川断層帯で最大で0.9%とやや高いグループに属し、日奈久断層帯では南側の八代海区間で最大16%と高いグループに属しています。また、地震が発生する確率は求められないものの、2つの断層帯がすべて連動して地震が発生した場合には、マグニチュード7.8から8.2の地震が発生する可能性があるとしています。

気象庁によりますと、16年前の平成12年6月には日奈久断層帯沿いでマグニチュード5.0の地震が発生するなど、これまでも地震活動が活発な地域だということです。

専門家「余震起きると激しい揺れのおそれ」 | NHKニュース

4月14日 23時51分

東京大学地震研究所の纐纈一起教授は、「この地域は活断層が多く存在していて、震源の位置からこのうちの布田川・日奈久断層帯付近で起きたものとみられる。震源が浅いので、余震が起きると強い揺れや場合によって本震に近い激しい揺れになるおそれがある。余震が多く発生しているので、最初の揺れで傷んだ建物が余震で壊れたり倒れたりする可能性があるので、今後しばらくは十分な注意が必要だ。斜面が地震の揺れで崩れたり地盤が緩んだりしているおそれもあり、揺れが強かった地域では、周囲の状況を確認して避難場所に向かうなど、安全を確保してほしい」と話しています。

京大・西村教授「ひずみの大きな地域 今後も注意を」 | NHKニュース

4月14日 22時23分

地殻変動に詳しい京都大学防災研究所の西村卓也准教授は、「震度7の揺れを観測した地震のメカニズムや震源の場所から見ると今回の地震は、日奈久断層帯の一部がずれ動いた可能性がある。この地域はGPSの地殻変動データから見ても、ひずみの大きな地域で、これまでも規模の小さな地震活動が活発だったところだ」と指摘しています。そのうえで、西村教授は「今回の地震では断層の一部しか、ずれ動いていないと考えられ、今後の活動に注意が必要だ」と話しています。

日奈久断層帯がずれ動いた地震か 専門家指摘 | NHKニュース

4月14日 22時52分

活断層に詳しい東北大学の遠田晋次教授は、今回の地震について、地震のメカニズムや震源の場所、それに余震から分析すると、熊本県の八代平野にのびる布田川・日奈久断層帯の一部の日奈久断層帯がずれ動いた地震とみられるということです。また、余震活動は非常に活発で断層帯に沿って起きているということです。遠田教授は「余震が相次いでいて、今後も強い揺れを伴う余震に注意してほしい。また、今回の地震は布田川・日奈久断層帯の一部しかずれ動いていないので、今後の活動がどのように推移するか注意深く見ていく必要がある」と話しています。

<熊本地震>横ずれ型、浅い震源 規模の大きい余震多く(毎日新聞) - goo ニュース

11:45

熊本地震は余震回数が多く、規模も大きいのが特徴だ。気象庁によると、1995年の阪神大震災以降、内陸や沿岸で発生したマグニチュード(M)6.5以上の主な地震のうち、M3.5以上の余震回数を比べると、15日午前9時時点では2004年の新潟県中越地震(M6.8)、08年の岩手・宮城内陸地震(M7.2)に次いで3番目に多くなっている。

熊本地震の余震は15日午前11時までに124回に達し、その多くは本震を引き起こしたとみられる布田川(ふたがわ)、日奈久(ひなぐ)両断層帯が交わる周辺で発生している。この付近の地下構造は複雑で、まだ揺れを引き起こしていない部分が多く存在しており、これらが余震の原因になっているとみられる。

今回の地震のメカニズムについて、気象庁は南北方向に引っ張られる力で断層が横に動く「横ずれ断層」型とみている。この地域では一般的なメカニズムだが、震源の深さが11キロと浅く、14日夜の本震は東日本大震災以来となる震度7の揺れを引き起こした。布田川断層帯は長さ64キロ以上、日奈久断層帯は同約81キロある。政府の地震調査研究推進本部は、断層の一部について30年以内にM7・5の地震を起こす確率を最大6%と見積もっていた。

一般的に震源の浅い地震は余震が多くなる傾向がある。余震が最も多かった中越地震(04年)は今回の地震と同じ最大震度7で、本震から4日後に震度6弱、10カ月後に震度5強の余震が発生した。

気象庁の青木元・地震津波監視課長は「中越地震では本震と近い規模の余震が何回もあった。断層面がいくつもあり、地面の中で複雑に岩盤が壊れていたためだ」と説明する。熊本地震も中越地震と同様、無数の断層が分岐したり、並走するなど複雑な地下構造を形成していることなどが、余震が多い原因とみられる。

佐藤比呂志・東京大地震研究所教授(構造地質学)は「日奈久は非常に長い断層で、今回その北端の5分の1程度が割れた。布田川と交わる部分と非常に近く、構造が複雑だ。止めている部分が割れ、両側に止める構造がないので、余震が多発している可能性がある」と指摘する。

一方、今回の地震を引き起こした二つの断層の近くには、阿蘇山(熊本県)のほか、桜島(鹿児島県)や雲仙岳(長崎県)などの活火山がある。地震と火山との関係について、井村隆介・鹿児島大准教授(地質学)は「今までも阿蘇山は何回も活発化しているが、こうした地震は起きておらず、阿蘇山噴火への影響も考えにくい」と指摘する一方、「阿蘇山について小さな変動も見逃さないように、より慎重に観測を続けるべきだ」と話している。

一方、高層ビルなどをゆっくり揺らす「長周期地震動」について、気象庁は15日午前0時3分に起きた震度6強の余震で、最も大きい「階級4」を観測したと発表した。同庁は2013年3月から、地震が起きた際に一般的な揺れの大きさを示す「震度」とは別に、各地の「長周期地震動階級」を発表している。高層階では「立っていることができず、はわないと動けない」状態になる階級4が観測されたのは初めて。【飯田和樹、千葉紀和、須田桃子、藤野基文】

地震は布田川・日奈久断層帯に沿うように発生 | NHKニュース

4月15日 1時11分

14日夜から相次いで発生している一連の地震は、国が主要活断層帯としている布田川・日奈久断層帯に沿うように発生しています。

国の地震調査研究推進本部が3年前に発表した活断層の評価によりますと、布田川・日奈久断層帯は、熊本県の南阿蘇村から益城町に東西方向に伸びる布田川断層帯と、益城町から八代海南部に向かって北東から南西に伸びる日奈久断層帯からなります。

このうち布田川断層帯は長さが64キロ以上あり、3つの区間に分かれています。それぞれの区間で最大でマグニチュード7.0程度から7.2程度の地震が想定されています。布田川断層帯全体が同時に活動した場合は、最大でマグニチュード7.5から7.8程度の地震が想定されています。

また、日奈久断層帯は長さがおよそ81キロあり、3つの区間に分かれています。想定される地震の規模は、北側の高野ー白旗区間でマグニチュード6.8程度、中部の日奈久区間ではマグニチュード7.5程度、南側に当たる八代海区間ではマグニチュード7.3程度の地震が起きる可能性があるとされています。日奈久断層帯全体が同時に活動した場合は、マグニチュード7.7から8.0程度の地震が想定されています。

国の地震調査研究推進本部によりますと、30年以内にこうした地震が起きる確率は布田川断層帯で最大で0.9%とやや高いグループに属し、日奈久断層帯では南側の八代海区間で最大16%と高いグループに属しています。また、地震が発生する確率は求められないものの、2つの断層帯がすべて連動して地震が発生した場合には、マグニチュード7.8から8.2の地震が発生する可能性があるとしています。

気象庁によりますと、16年前の平成12年6月には日奈久断層帯沿いでマグニチュード5.0の地震が発生するなど、これまでも地震活動が活発な地域だということです。

専門家「余震起きると激しい揺れのおそれ」 | NHKニュース

4月14日 23時51分

東京大学地震研究所の纐纈一起教授は、「この地域は活断層が多く存在していて、震源の位置からこのうちの布田川・日奈久断層帯付近で起きたものとみられる。震源が浅いので、余震が起きると強い揺れや場合によって本震に近い激しい揺れになるおそれがある。余震が多く発生しているので、最初の揺れで傷んだ建物が余震で壊れたり倒れたりする可能性があるので、今後しばらくは十分な注意が必要だ。斜面が地震の揺れで崩れたり地盤が緩んだりしているおそれもあり、揺れが強かった地域では、周囲の状況を確認して避難場所に向かうなど、安全を確保してほしい」と話しています。

京大・西村教授「ひずみの大きな地域 今後も注意を」 | NHKニュース

4月14日 22時23分

地殻変動に詳しい京都大学防災研究所の西村卓也准教授は、「震度7の揺れを観測した地震のメカニズムや震源の場所から見ると今回の地震は、日奈久断層帯の一部がずれ動いた可能性がある。この地域はGPSの地殻変動データから見ても、ひずみの大きな地域で、これまでも規模の小さな地震活動が活発だったところだ」と指摘しています。そのうえで、西村教授は「今回の地震では断層の一部しか、ずれ動いていないと考えられ、今後の活動に注意が必要だ」と話しています。

日奈久断層帯がずれ動いた地震か 専門家指摘 | NHKニュース

4月14日 22時52分

活断層に詳しい東北大学の遠田晋次教授は、今回の地震について、地震のメカニズムや震源の場所、それに余震から分析すると、熊本県の八代平野にのびる布田川・日奈久断層帯の一部の日奈久断層帯がずれ動いた地震とみられるということです。また、余震活動は非常に活発で断層帯に沿って起きているということです。遠田教授は「余震が相次いでいて、今後も強い揺れを伴う余震に注意してほしい。また、今回の地震は布田川・日奈久断層帯の一部しかずれ動いていないので、今後の活動がどのように推移するか注意深く見ていく必要がある」と話しています。