先日行った本島最北巡り。

最大の目的はココ!

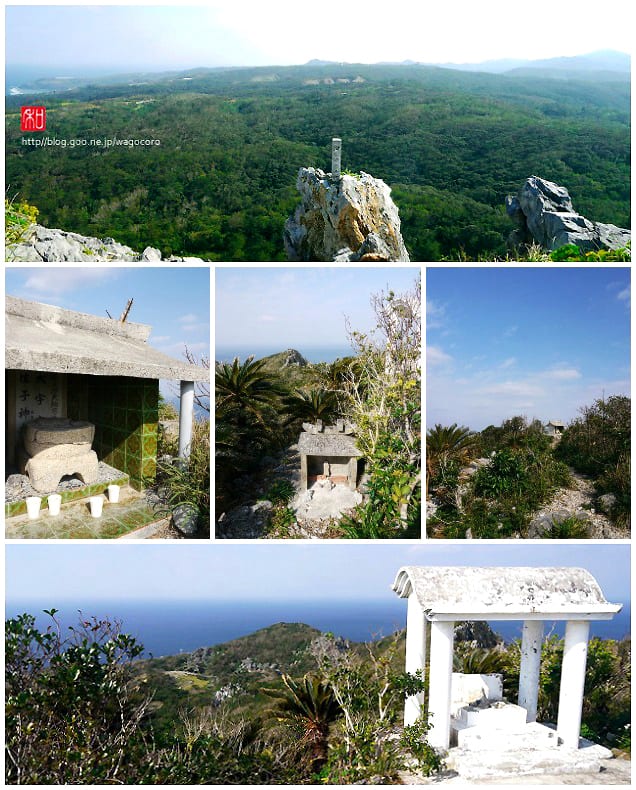

琉球七嶽の1つ、「安須森御嶽(あすむいうたき)」に登ること!

安須森御嶽は辺戸(へど)にある辺戸岳のことで、

鋭く切りたった岩山全体が聖地なのです。

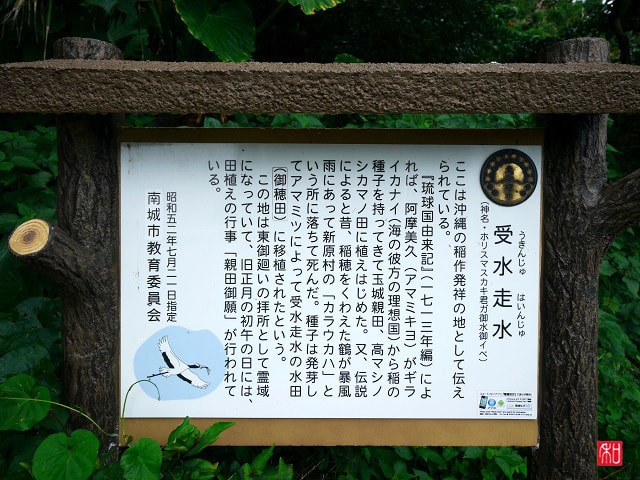

安須森は琉球開闢(かいびゃく)の第一のポイントで、

天から降りたアマミキヨ(アマミク・阿摩美久)が最初に作った聖地。

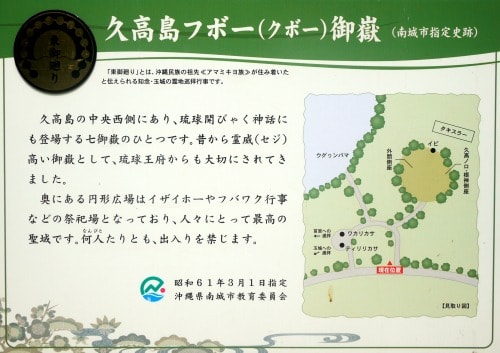

(ちなみに以降、今帰仁の金比屋武→知念グスク・斎場御嶽(★ ★)→藪薩の浦原→玉城グスク(★ ★)→クボウ御嶽→首里森御嶽・真玉森御嶽と続く)

クボウ御嶽も訪れたことはありますが、高校生の時なんで写真はなし。

そのワイルドさと壮大さに惹かれ、

いつか行ってみたいと思いつつ約2年、やっと訪れることができました!

2年も待ったのは、

さすがにひとりでは行かないほうがいい場所だからです。

特に標高が高いとか樹海があるというわけではありませんが、

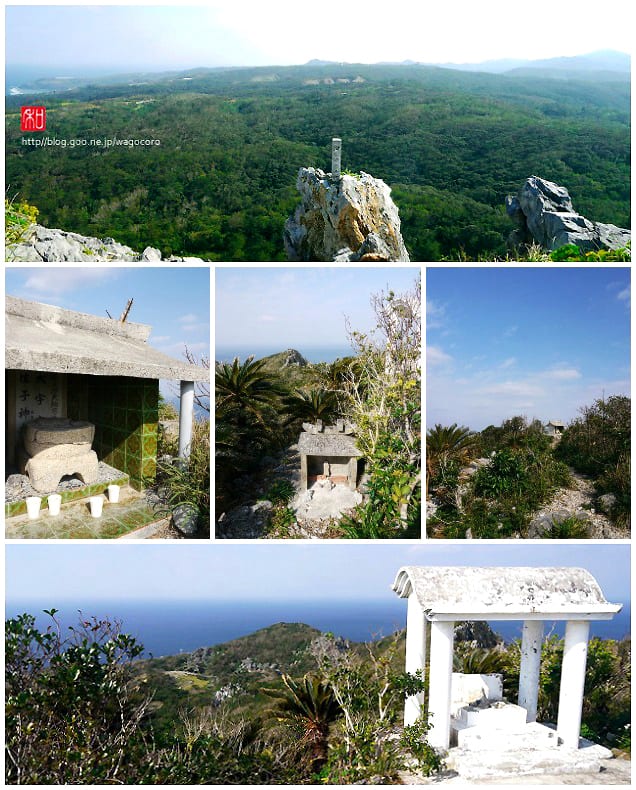

ご覧の通り、安須森は急斜面の崖があちらこちらにある岩山。

登山のためのロープや鎖はあるものの、

足場は決して良いとは言えず、

雨天時はもちろん、雨上がりなど湿気の多い日でも足元が滑り、非常に危険です。

気軽に観光・ハイキング気分で行くような場所ではありませんので、

経験者と一緒に行くことをおススメします。

↑写真で撮った登山道。

でもコレ、まだ写真撮る余裕があったトコです。

本気でギャー!ってなったトコはとにかく必死で

写真撮る余裕なんてないですからね。

高所恐怖症なワタシ……がんばりました!

ロープの状態や足元を確認しつつ、

(ゆるんだり切れてたり、岩がぐらぐらしてる場所もあり)

ゆっくり登って約20分。

頂上に近づいて来たころにぽっかりと開いた洞窟が。

黄金洞(くがにがま)です。

歪曲した岩の層が太古浪漫を駆り立てます。

さあ、頂上まであとわずか。

(ってか、ここからが1番怖かった…ので写真なし )

)

そしてそして・・・

やっとたどり着いた頂上360度パノラマ!

ひゃ~!

しかも、下界(笑)ではどんより曇り空だったのが

みるみる青空に!

頂上にあった祠たち。

…一体どうやってこれらの石材やコンクリを運んだんだろう…。

恐るべし信仰心。

これでもなだらかな方の崖です。

(反対方向の崖は90度。今思い返しても脚がすくむ… )

)

柵はありません。

座り込んで高さと足場に気持ちを慣らすことしばし…(笑)

さあ、アマミキヨが見た雄大な景色を味わおう

↑クリックすると拡大します

北西…くらいかな?

↑クリックすると拡大します

北東あたり。

本島最北端、辺戸岬が見えます。

(なお、トップ写真は辺戸岬からみた安須森御嶽)

辺戸岬アップ。

安須森御嶽は今回登った場所だけじゃなくて

連なっている所も含めて安須森。

今回登った場所は宜野久瀬(シヌクシ)嶽。

右から「シヌクシ嶽」「アフリ嶽」「シチャラ嶽」、「イヘヤ」

(…たぶんあってるはず)

ただしこの「イヘヤ」だけは安須森には入らないらしく、

今は観光地になってます(→大石林山)。

ちなみに、アフリとは「涼傘(りゃんさん)」のことで、

アフリ嶽にキンマモン(キミテズリ)が降臨(!)した時、

涼傘が山を覆った(笠雲)という記録もあるそうです(「琉球神道記」)。

神秘的ですね~

琉球第一の聖地、安須森御嶽。

いい経験させていただきました

(めっちゃ充実感と達成感 )

)

実際に登った時はもう十分 って思ったけど、

って思ったけど、

今度はもっと緑がいっぱいの時にとか、

アフリまで行きたいかもとか、

さらに思ってしまうワタシなのでした

ええ、筋肉痛抜けるのに2日かかろうとも!(笑)

*参*

『琉球古道』(上里隆史著)

『琉球王国ぶらぶらぁ散歩』(おおきゆうこう・田名真之著)

今日もご訪問ありがとうございます。

ぽちっとクリック応援してくれたら嬉しいです★

で周ればあっと言う間なんだけどネ。

で周ればあっと言う間なんだけどネ。

)

)