52番寺・良寛寺

83番・とらや、駐車場内

天気晴れ渡り、初冬の空気を

肺胞にいっぱい詰め込みながら廻ることができました。

52番寺・良寛寺

本堂と布袋尊

一枝だけ残った冬紅葉

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

83番祠・とらや

手入れの行き届いた大師堂祠でした。

手入れの行き届いた大師堂祠でした。

参道「とらや」さんの裏駐車場内に在りました。

扉を開けて、拝ませてもらいました。

* 人生の 棚卸かな 寺廻る (縄)

52番寺・良寛寺

83番・とらや、駐車場内

天気晴れ渡り、初冬の空気を

肺胞にいっぱい詰め込みながら廻ることができました。

52番寺・良寛寺

本堂と布袋尊

一枝だけ残った冬紅葉

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

83番祠・とらや

手入れの行き届いた大師堂祠でした。

手入れの行き届いた大師堂祠でした。

参道「とらや」さんの裏駐車場内に在りました。

扉を開けて、拝ませてもらいました。

* 人生の 棚卸かな 寺廻る (縄)

57番寺・医生院

50番寺・宝生院

医生院・・柴又5-13-6

2017年12月21日の午前中訪れた。

北総線・新柴又駅のほんの近く、線路の陰に佇むようにひっそりと、

山門をくぐると実に立派な寺でした。

柴又七福神様の福徳恵比寿天様や、南葛88ヶ所が祀られていました。

此処には大師様の祠は無く、

本堂前に立派な石像を参拝する事が出来ました。

大師様の石祠

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

宝生院・・柴又5-9-8

当初は江戸京橋方面にあり、のち下谷の谷中に転じ、

さらに承応・明暦の頃、池之端芽町(台東区)に移ったと伝えられる。

大正12年の関東大震火災に焼失し、昭和2年12月、現在地に移り、

柴又の七福神の一として、甲子の縁日には参詣者でにぎわう。

(葛飾区教育委員会 葛飾区寺院調査報告より)

境内は広々として水仙があちこちに咲いていた。

コメント欄は閉めています。

8番寺・観蔵寺

10番寺・大光明寺←極楽寺

8番寺・観蔵寺 ・・・葛飾区高砂5-5-2

僧空性坊が創建、承応2年(1653)隆敬法印が中興開山したと伝えられます。

柴又七福神のうちの一つ寿老人、また南葛八十八ヶ所霊場 の第10番がある。

の第10番がある。

京成本線沿いにあり、京成高砂駅からも望むことができます。

線路を挟んで、高砂天祖神社があります。

8番・大師堂・祠

大光明寺←極楽寺・・・葛飾区高砂2-11-14

大光明寺は、平成年間に創立しました。当地には極楽寺がありましたが廃寺、極楽寺にあった本堂・庫裡・芸能塚等はそのまま引き継がれています。

極楽寺は南葛八十八ヶ所霊場の8番札所でした。

※ 大光明寺は、極楽寺の廃寺を受けて、平成年間に創立しました。

10番・大師堂・祠

山門を入ると、左手に在ります。

赤い帽子をかぶった7地蔵が左側に鎮座してます。

附 則

葛飾区高砂のお寺の境内に芸能塚? なんか不思議です。

寄進者にはマセキ芸能社や東ハチロー事務所といった有名所から

名前を聞いたことのない小さそうな(失礼)事務所まで、

いろいな名前が連なってます。

1973(昭和48)年7月建立とあったので極楽寺の時に建てられたようですが、

いずれにしても不思議な芸能塚です。

お ま け

実はこの大光明寺、創立されたのは2005(平成17)年です。何故?どうして?平成なの。

もともとは、弘安年間(1278~1287年)に創立された浄土宗の

極楽寺という歴史あるお寺でした。

その極楽寺が破産、寺社境内はそのままで引き継いで現在の大光明寺が受け継いだということです。

お寺が破産(経営破綻)するとは、びっくりしたのですが、調べてみると、

長引く不況のせいか全国的にも起きているようで、お寺の危機はNHKのクローズアップ現代

でも取り上げられたテーマでした。

なかなか寺についても経営に纏わることで、大変なようです。(東京思考から出典)

コメ欄は閉めています。

稲荷神社(赤稲荷)・・鎌倉4-15-24

13番・78番・大珠院・・鎌倉4-4-3

14番・浄光院・・鎌倉1-31-6

19番・大師堂・・鎌倉1-19-16

黄色い地図を手にした人達が街のあちこちで出会った。

御朱印所にてボランティヤしている方に尋ねたら、20人位見えました。雨も上がったのでこれから見えるでしょう」と椅子に腰かけてペットボトルのお茶を飲んでいた。

又あるところでは、お母さんと一緒に小学生がお参りしている風景にもであった。

本来は祠を回るごとに、≪色即是空空即是色≫を唱えるのが本来のお参りだそうです。

この神社は、相州鎌倉郡の人、源石衛門が当地を開拓したとき、鶴岡八幡宮の分霊を勧請し、

村の産土し祀った。村名を由来は、神奈川県の鎌倉に由来し、鎌倉の町名を祀った稲荷神社。

初詣や、秋の祭礼は大々的に行われる。

吊るし柿は作るのに面倒!?

あちこちで熟れた柿の実を見た。

大珠院に来し,これがお寺!!と言う佇まい。立派なお寺でした。

右の石碑が「南葛88ヶ所巡りを示す石碑」

明治維新の際に、廃寺同様になったがその後再興され現在に至る。

祠はどこに行きてもほぼ同じ形で、中に大師様が納められている。

納経帖の御朱印処

78番・大珠院新墓地内

13番・大珠院入り口二は立派な6地蔵様

14番・浄光院 此処は目新しくコンクリート製。

お参りの人に出会った人に、御朱印帳を見せて貰いました。

ここ14番・浄光院の住職がいたのでお尋ねした。

祠の隣に「寺子屋跡」と言う石碑がありますが?

ハイここは、江戸時代あの瓦葺屋根の所に寺子屋がありました。

ここで多くの子弟を集めて勉強していました。

この墓地の半分以上は、その家の物ですが、家は絶えました。

19番御朱印処。

時間はPM1,30分ごろ、太陽がサンサント降り注ぐ。

お母さんに連れられてお参りする小学生。

第19番の御大師様

19番の祠の前は、広い通路があります。

ここはかっての水元小合い溜を源泉とする、幹線小岩用水で、水がとうとうと流れ

この辺の田地田畑を潤した。

ご案内のように祠の前には、沢山の幟が立つ。

南無大師遍照金剛とは、弘法大師空海に帰依するという意味です。

遍照金剛の名号は、空海が唐に留学し、真言密教を極めた時の灌頂名です。

「太陽のごとくすべてを照らす慈悲と、人を幸せにする仏さまの砕けることなき智慧の持ち主」

という意味があり大日如来の別名でもあります。

コメント欄は閉めてます。

南葛88ヶ所(まんだら6ヶ所巡りへ)

19日(日)は、区民大学と御岳紅葉巡りがかち合って、

後者を選んだ。

明日(23日)のまんだら6ヶ所巡りには、万を排して

参加・出席したい。

区民大学お知らせパンフレット

受講ハガキが届いたが・・・・・欠席。

乗り掛かった舟、満願させたい。

コード番号5・西小岩4-10-20(路上)

案内書には路上とありましたが、どちらかと言えば屋敷内の一角でした。

整えられ手入れが行き届いていた。

家を尋ねると中年の奥さんで、お嫁に来たので昔のことは分かりませんとのことでした。

信心深い・再興へ地図作製した田辺さんが見えた…と教えて頂いた。

第5番の文字がはっきり見える。

清々しくお参り出来ました。

コメント欄は閉めています。

コード番号4.9.12・15 いずれも奥戸地域

9・ 奥戸8-3-13

15 奥戸8-1-19 専(洗)念 寺

12 奥戸2-1森市地蔵

森市地蔵と南葛88所が連座して

大師堂の内部

下流を見る

中川を挟んで東京スカイツリー

森永工場中川よりフェンス

4 奥戸2-22-19 墓地内

管理・東覚寺

祠・地蔵堂左脇

猫が飛び出してきてビックリ

奥戸大尽の墓地

コメ欄は閉めています

妙厳寺

コード番号21・28、葛飾区奥戸3-28-10

真言宗豊山派の妙厳寺は、八王山不動院と号します。応永22年(1415)に創建したと伝えられます。永禄元年(1558)上小松村西福院の海鎮法印が中興したといいます。南葛八十八ヶ所霊場の21番、があります。

山門を入ると、地蔵尊、88番、21番と連座されていた。

山頭火に句碑があった寺です。

厳かな山門でした。

山門外に枝垂れ桜を配し山頭火の一文を見る事が出来た。

本堂を横から見る

扉を開けて本尊様に手を合わせた。

88番大師像尊

21番寺とかすかに判読

南葛88ヶ所巡り開設10周年記念塔

大正15年(不確定)3月遠くの四国大氏の古跡の御砂を拝受し、

南葛88ヶ所の霊場に散布せる。

と始まりが記してあり、この碑の建立は昭和10年ころと思われます?。

当時、このような立派な記念碑を立てたのですから如何に盛況であったかが伺えます。

妙厳寺本堂裏手、西側にあります。

奥戸の地名

≪奥戸≫とは、「奥津」が変化したものだと言う。東京低地には、「戸」のつく地名が多くみられます。

葛飾区には「青戸」があります。本来は、「津」を用いたもので、主として、≪港津»をあらわし、対岸に渡る事が出来る、渡河地帯をあらわしています。

東京低湿地地帯には、≪奥戸≫ ≪青戸≫ ≪亀戸≫、≪花川戸≫ ≪江戸≫と戸の付く地名が沢山あります。

≪葛飾地名辞典から≫

コメランは閉じています。

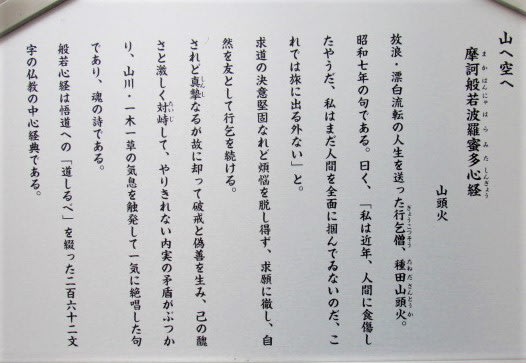

山頭火と弘法大師

コード番号21・22番の所在する妙厳寺

(奥戸3-28-10)は、とても立派な寺と見受けた。

山門、入ると右手に立派な鐘楼、そして正面に本堂。

裏手の墓地をぐるりと回ると、

掃き清められて、管理の行き届いて居るには感心させられた。

山門と山頭火の碑

山へ空へ

魔訶波羅蜜多心経

山頭火

昭和七年七月三十一日、山頭火は旅の空にある。

『歩くはうれしい、水はうまい、強烈な日光、濃緑の山々、人さまざまなのすがた。』

日記からは山頭火の快活な姿を容易に想像でき、コチラも何とはなしにうれしくなってくるのだ。

山頭火に続き心経を読誦、摩訶般若波羅蜜多心経。

ひと時、心が清浄になれた気になるだけお経はありがたい、南無観世音菩薩。

弘法大師像

弘法大師・空海は、774年(宝亀5年)6月15日讃岐国(さぬきノくに、香川県)多度郡(たどノごおり)屏風浦(びょうぶがうら)の「善通寺(ぜんつうじ)」で生まれ、父は郡司で、佐伯直田公(さえきノあたえたきみ)、善通(よしみち)、母は阿刀(あと)氏の出で、阿古屋(あこや)、玉依御前(たまよりごぜん)、兄二人は幼少に他界し、三男空海は幼少の頃から佐伯家(先祖は大伴氏の分家)の跡取として育てられ、幼名を真魚(まお)と云い、貴物(とうともの)と呼ばれました。

(奈良観光パンフより抜粋)

コ-ド番号7・葛飾区奥戸8-5-19 (宝蔵院)

この寺は、近いのでたびたび訪れます。

立派な鐘楼、井上康文学碑、柳原白蓮碑 等が建立されていますが、

等が建立されていますが、

南葛88所の祠・太子堂があるとは知りませんでした。

ここに改めて紹介し、参拝してきました。

コウド番号7・南葛88巡り太子堂

祠・大師堂前にて

祠・大師堂

弘法大師像

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

弘法大師お百度参り

百度出来ますようにの目安札?

中川土手方向から本堂に通じる道、右に太子堂があります

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

お ま け

井上靖文学碑

碑文

宝暦の頃、国事につ勤むる男女この寺へ逃れしが捕史の襲うところとなりて、当時の住職と共に討たれしという哀史伝われり。寺鐘の失われしはその頃のことにして、爾来堂宇荒廃のまま時移り、世は変わり、今日まで鐘桜建つことなし。昭和の住職関谷宣雄師、鐘桜再建を発願して、多歳浄財を得て、昭和三十八年春、和光の鐘桜の建立を見る。往古迦賦色迦王悪龍の請に依って伽藍を建て、鐘を打ってその瞋心を息むという。諸々の悪龍の瞋心ここに息むべし、時恰も新中川放水路開鑿に当たり、宝蔵院はその流れの岸に臨めり。晨夕の鐘声は水底に没せし農家、耕地のために、また新しき供養の意味を持つと謂うべし。 井上靖

和光の鐘

撞木の下に、新中川に架かる新奥戸橋

除夜の鐘から、明けて新年の時に出かけた、蔵出し画像です。。

いずれも蔵出し画像です

コメ欄は閉めています。