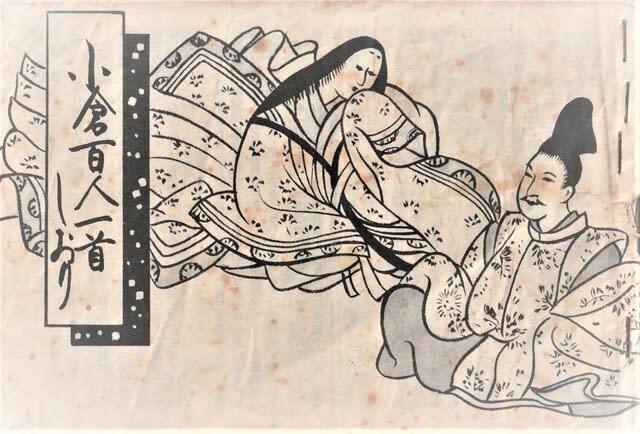

足腰大丈夫な内に、出来る限り不要雑物整理をしようと決心してから久しいが、正直あまり捗っていない。書棚や天袋、押入れ等に詰め込まれていた古い書籍や辞書、百科事典等の類も、ここ数年間で大胆に整理処分してきたつもりだが、中には、「これ、面白そう?」等と目に止まり、残してしまったものも結構有る。その中のひとつに、多分、長男か次男かが、学生時代に使っていたものに違いない、小町谷照彦著 文英堂の「小倉百人一首」(解説本・参考書)が有る。パラパラとページを捲ってみたところ、なかなか詳しく、分かりやすく、決して、「今更 向学心?」なーんてものではなく、子供の頃、作者や歌意も分からないまま、「けふ、けふ、けふ・・」「なほ、なほ、なほ・・・」等と、正月になると必ず家族でやっていた「百人一首かるた取り」を思い出して懐かしくなってしまったからで、今更になって、「へー!、そういう歌だったのか・・」、目から鱗・・になっているところだ。

「小倉百人一首」は、奈良時代から鎌倉時代初期までの百人の歌人の歌を、藤原定家の美意識により選び抜かれた秀歌であるが、時代が変わっても、日本人の心情が呼び起こされるような気がしてくる。

ブログネタに?、頭の体操に?、いいかも知れない等と思い込んでしまい、2~3年前、「春」、「夏」、「秋」、「冬」、季節を詠んだ歌を取り上げて、ブログ・カテゴリー 「懐かしい小倉百人一首」に書き留めたが、続いて、最も数の多い、「恋」を詠んだ歌を取り上げて、順不同、ボツボツ、書き留めてみることにしている。

しばらく中断していたが、秋も深まりつつある季節、再開することにした。

百人一首で「恋」を詠んだ歌 その31

忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は

物や思ふと 人の問ふまで

出典

拾遺集(巻十一)

歌番号

40

作者

平兼盛

歌意

誰にも知られまいと、恋しい思いを、包み隠していたけれども

私の恋心は、とうとう顔色や表情に表れてしまったことよ。

「恋の物思いをしているのか」と、人が怪しんで尋ねるほどまでに。

注釈

「忍ぶれど」は、「心の中でこらえていたが」の意。

「色」は、「顔色」「様子」の意。

「出(い)でにけり」の「けり」は、詠嘆の助動詞、

「物や思ふと」は、「何か物思いをしているのですか、と」、・・の意。

「人の問うまで」の「の」は、主語を示す格助詞。

天徳4年(960年)、村上天皇、左大臣藤原実頼等が参列して

行われた、「天徳内裏歌合(てんとくだいりうたあわせ)」に

出された歌で、壬生忠見(みぶのただみ)と争って勝った歌。

平兼盛(たいらのかねもり)

光孝天皇の曾孫で歌人の平篤行の子供、

三十三歌仙の一人

天暦4年(950年)以降、山城介、駿河守等に、任じられた。

振り返り記事

「壬生忠見(みぶのただみ)」

👇

こちら

参照・引用

小町谷照彦著「小倉百人一首」(文英堂)

(つづく)