足腰大丈夫な内に、出来る限り不要雑物整理をしようと決心してから久しいが、正直あまり捗っていない。書棚や天袋、押入れ等に詰め込まれていた古い書籍や辞書、百科事典等の類も、ここ数年間で大胆に整理処分してきたつもりだが、中には、「これ、面白そう?」等と目に止まり、残してしまったものも結構有る。その中のひとつに、多分、長男か次男かが、学生時代に使っていたものに違いない、小町谷照彦著 文英堂の「小倉百人一首」(解説本・参考書)が有る。パラパラとページを捲ってみたところ、なかなか詳しく、分かりやすく、決して、「今更 向学心?」なーんてものではなく、子供の頃、作者や歌意も分からないまま、「けふ、けふ、けふ・・」「なほ、なほ、なほ・・・」等と、正月になると必ず家族でやっていた「百人一首かるた取り」を思い出して懐かしくなってしまったからで、今更になって、「へー!、そういう歌だったのか・・」、目から鱗・・になっているところだ。

「小倉百人一首」は、奈良時代から鎌倉時代初期までの百人の歌人の歌を、藤原定家の美意識により選び抜かれた秀歌であるが、時代が変わっても、日本人の心情が呼び起こされるような気がしてくる。

ブログネタに?、頭の体操に?、いいかも知れない等と思い込んでしまい、2~3年前、「春」、「夏」、「秋」、「冬」、季節を詠んだ歌を取り上げて、ブログ・カテゴリー「懐かしい小倉百人一首」に書き留めたが、続いて、最も数の多い、「恋」を詠んだ歌を取り上げて、順不同、ボツボツ、書き留めてみることにしている。

しばらく中断していたが、秋も深まりつつある季節、再開することにした。

百人一首で「恋」を詠んだ歌 その41

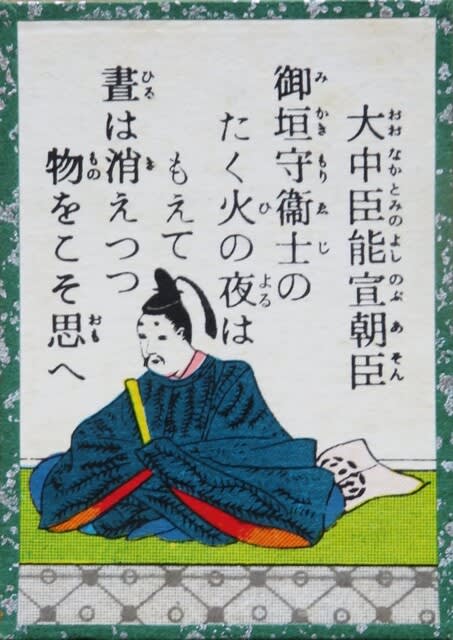

みかきもり 衛士のたく火の 夜は燃え

昼は消えつつ 物をこそ思へ

出典

詞花集(巻七)

歌番号

49

作者

大中臣能宣朝臣

歌意

禁中の御門、御垣を守る兵士の焚く、

夜は赤々と燃えて、昼は消えている 篝火(かかりび)のように、

私の心の恋の炎も、夜は燃え上がり、

昼は、心が消え入るばかりに思い沈み、

苦しい物思いをしていることだ。

注釈

「みかきもり、衛士のたく火の」の「みかきもり」は、

皇居の多くの御門、御垣を警護する兵士、御垣守のことで、

「衛士(えじ)」も、同じ兵士のこと。

「火」は、篝火(かがりび)のことで、

「御垣守である兵士の焚く篝火の」と訳す。

「夜は燃え、昼は消えつつ」

夜、暗闇の中で激しく燃え上がる篝火、

それにひきかえ、昼間のいかにもうつろな感じの火焚き用具、

激しさと沈鬱の対照を表現し、

炎のような恋の激情と、ままならぬ恋の憂鬱な悩みを

みごとに重なり合わせている。

また、第5句「物をこそ思へ」の字余りは、余韻を感じさせる。

大中臣能宣朝臣(おおなかとみのよしのぶあそん)

中臣清麿七代の孫。

伊勢神宮の祭主(神官の長)。

蔵人から讃岐権掾となった。

三十六歌仙の一人。後撰集の選者。

梨壷(なしつぼ)の五人の一人。

因みに 「梨壷(なしつぼ)の五人」とは、

宮中の昭陽舎(梨壷)に設けられた和歌所の寄人(よりうど)だった

源順(みなもとのしたごう)、清原元輔(きよはらのもとすけ)、

紀時文(きのときぶみ)、坂上望城(さかのうえのもちき)、

大中臣能宣朝臣(おおなかとみのよしのぶあそん)の5人。

参照・引用

小町谷照彦著「小倉百人一首」(文英堂)

(つづく)