24日の桔梗の日記に追加しておきましたけど、桔梗の花に5弁のものに混じって4弁のものが同じ株の中に咲いています。

4弁の桔梗なんて、あの日記の桔梗紋の話が崩れてしまうではありませんか、、、

桔梗紋なんて一筆で書いて閉じることができるので、あの魔力を与えられているんですよね。

さて、これは困った、これはいったいどうしたものでしょう。

4弁の桔梗ってあるのでしょうか?

トップの写真は判りづらいですけど、真ん中の右側が5弁、左側が4弁です。

この下のものも右側が5弁、左側が4弁です。

下は、5弁のもの。

五月五日、端午の節句ですね。

端午の節句は、もともとは中国の詩人、屈原に深く関係した行事だといわれています。

屈原は、「漢詩を長崎弁で読む」の中にも取り上げていたかもしれませんし、それ以上に洞庭湖のねずみ騒動の日記や、そのすぐ後に、なんとここいすみ市岬町と一宮の間にも洞庭湖を発見したことを書いていました。そして気にかけていた写真家の家をその入り口で発見したと思ったら、彼は今は私の故郷の長崎に移住しているとわかったり、、

屈原は洞庭湖の汨羅(べきら)という川に身を投げて自殺するのですけど、そのときに屈原の遺体を捜しに出た人々が、屈原の遺体を魚が食べないように、船のへさきで太鼓を叩き、粽を水に投げ入れたのが、長崎などに残るペーロン(ドラゴンボート)の起源にもなっているそうです。

そしてこの風習が病気や災害から身を守る行事として中国全土に広まり、三国志の時代に中国では国の行事として制度化されていったのですね。

前の仕事場にいたときに、オランダのライデンという町から、長崎や香港、沖縄など世界のドラゴンボートを集めて、大会をしたいという話が舞い込みました。そのときにはちょうど、手一杯であまりお手伝いができなかったのですけど、長崎生まれの私としてはいろんなことでこの大詩人との不思議な関係を思わざるを得ません。

それにしても、外は青空、鯉幟が高く踊って、、、、なんてのが今日の曇天で望むべきもない状態になってしまいました。

仕方ありません、粽と菖蒲と蓬を買ってきて、家の中でおままごとでも楽しみましょうか。

でもペーロンや粽は判ったとしても、端午の節句と菖蒲や蓬の関係は?

もともと季節の変わり目になる節句は健康増進月間だったんです。

桃の節句も厄除けでしたし、重陽の節句に使われる菊酒も薬用の意味もあったらしいですからね。

この五月は特に疫病が蔓延しがちな月なので、端午の節句の時には厄除けのために菖蒲や蓬の葉を門に刺し、薬用酒や肉粽を飲食して健康増進を祈願したのです。私もこのころには生の果物などを食べるのを禁じられていました。私の子供のころには今では考えられないくらいに赤痢とか疫痢とかが流行っていたのです。

そしてそれが奈良時代に日本の宮廷にも入ってきて、日本でもだんだんと一般化して行ったそうです。

菖蒲の葉を飾ることから、尚武という言葉とかけて、この端午の節句が男の子の息災を祈る行事になったのが端午の節句。元は重五の節句とか菖蒲の節句とかとも言われていたそうです。重は重なる。九月九日の重陽も、陽の一番大きな数字(奇数)が重なったという意味で重陽ですよね。重五の五と端午の午は発音が一緒ですので、重五がだんだんと端午になって行ったらしいですね。端は端から数えての意味で、本来は重五、、五が重なる日が、端五、、端から数えて五、そして端午になって行ったのではないでしょうか。

尚武の意味で、武家では勇ましく幟を立てていたのが、町人の間では鯉幟を上げて、子供の健やかさを祈ることになったのですけど、これもだんだんと男の子の誕生を祝うという意味も加えられていったようです。

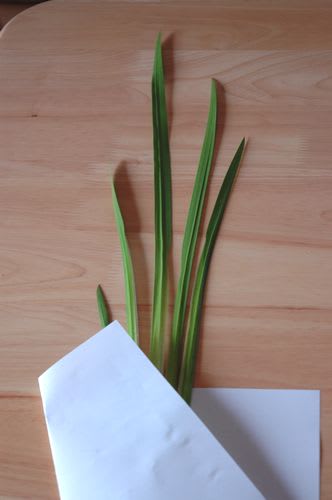

都会の生活は不便ですね。トップの菖蒲を買いに行きました。蓬を絡ませたかったのですけど、蓬は売り切れだそうで、残念。岬なら隣の家の庭に掃いて棄てるほどあるのに、、、

ところで追加なのですけど、粽について教えてください。

私が子供のころに母が作ってくれた粽なのですが、半殺しのもち米に甘酢がかかったようなもので、かなり大きいものなのです。でも今、粽を見ているとどこにもそんなものがありません。中華料理の粽には大きさや、半殺しのもち米という点では似ているののがあるのですけど、いったいあれはどこから来たのでしょうね。

似たような粽をご存知のかたお教えください。

常用しているニコンのD70のピントがどうもしっくり来ないのでちょっと簡単なテストをして見ました。

70-300AFのレンズで300ミリ側、最短距離での撮影です。

ブレを軽減するために内臓ストロボを使用しました。

全体の写真はトップに掲げていますが、真ん中の団扇のような花びらに重なっている左側の花びらの一番手前側にピンポイントでフォーカスを試みています。

中央部を切り出して、いつもの設定である長辺を500ピクセルにまでリサイズしています。

まずはオート

これがどうも気になるのです。

出来上がりも、やはりちょっと眠いですね。

2.5メートルで2ミリ程度のずれなんでしょうか?

それでも全体が眠くなります。

ニコンに持ち込むと修理可能なのでしょうかね。

フォーカスをマニュアルに、鳥などを撮ることが多いので、マニュアルフォーカスはちょっと使えないのですけど。

いつも撮影するときに使っている近視用の眼鏡を使っています。

ピンボケになっていますね。

ファインダー上ではここが一番合っているのですけど。

マニュアルに裸眼でのフォーカス合わせですが、やはり駄目。

マニュアルに老眼鏡。

この老眼鏡は以前の仕事場でのディスプレイまでの距離に合わせてあります。(80センチくらい) 多分その後だいぶこちらの老眼も進んできたと思いますけど、これが一番合わせやすかったし、合わせたものと出来上がったもののピントのずれも少なかったです。

これからの散歩は。歩くとき、対象を見つけるのは近視用の眼鏡、カメラを構えるときには老眼鏡ってことになるのでしょうか?

それにしても、露出も中央部重点のオートにしていますけど、いくらなんでもこの仕上がりはかなりマイナスにでていますね。

後は露出のテストと、ノイズ、ゴミのテストもやらなければ、、、

カメラテスト用に、久しぶりに花盗人をしてきました。

蕾の山茶花は家のものですけど、山茶花は隣りのもう何年も来られたことがなく、崩れ落ちるに任せたお家に咲いています。

採って飾って、綺麗だねって言ってあげたら、山茶花も喜ぶかな?

でも飾るったって、山茶花や椿には申し訳ないけど、生花を知っているわけじゃないし、ただ適当にその辺の花瓶に入れるってことですよ。

野にあるごとくは、もう少しいろんなことを勉強していればよかったっていう、忸怩たる思いの発露ね。

だから皆さんも、写真や活け方ではなく、山茶花や椿が綺麗って言ってくださいね。

だって、椿は皆さんの目を楽しませるために、金属たわしを腰に巻き付けられたりしているんです。そうしないとあっちゃこっちゃばらばらになってしまうのでね。

それでもトップの写真の右の花はもう少しこっち見てくれればいいのに、副にされてへそを曲げちゃった。そこまで苦労している椿の気持ちを察してあげてください。

ところでカメラテストですけど、トップの写真はともかく、室内の2枚はストロボを使用しましたけど、オーバーに出てしまいます。写真はマイナス1に補正したもの。

一番下はもう少しアンダーでもいいくらいですね。

設定は中央重点測光で、プログラムシャッターで、変わりません。

後ろのテーブルのトップにはかなりノイズが出ています。

やはり、露出がおかしくなってきているかな?

でも、お正月を控えた今は修理に出せないし。

鳥に餌をやるのはあまり好きではないのですけど、先日豚肉を冷凍していたのが、ラップがはがれパサパサになっていましたので、ベランダのテーブルおきました。

その前にもパンのあまりをさいの目に切って置いていたのですけど、こちらには反応しなかった鳥たちが、あっというまに豚肉に群がって、なくなってしまいました。

ベランダのフェンスの内側、白いテーブルに白いプラのトレイ。目では見難いところにおいてありました。匂いでかぎつけるのでしょうか?

多摩川の鳥たちは、餌をくれそうな人はすぐわかって、いつも注意をその人に向けています。別な場所に移動しても、一度餌をくれた人は覚えているみたいで他の人とは明らかに違うような距離をとります。

多摩川を散歩している人で回りに鳥が群がっている人は、常時餌を持ち歩いている人なんですね。その日にはまだ餌をやっていなくっても、ちゃんとその人のことを覚えています。その人が多摩川に姿を見せると、鳩や、鴨、鴎や雀、、、いろんな鳥たちが接近してきて、目線をその人に送っています。

ベンチに腰を下ろして、ビニールの袋などを膝に乗せようものなら、鳩なんかが膝の上の袋に頭を突っ込んで食べています。

鳶なんか目がいいのはわかりますけど、鳥は嗅覚もいいのかなってトレーまで飛ばされたテーブルを見ながら考えています。

今日も先日の豚シャブの残りをテーブルの上においています。

ヒヨドリなんかがすぐ近くまで来るのですけど、今日は私が部屋にいるので用心してテーブルまでは下りてきません。でもそこに餌があるのは判っているみたいです。

どうしてかな?