2017年10月13日 外気温:21℃ 室温:25℃ 雨

昨日の暑さが一気に冷えて来ましたね。コンクリートの保温効果?で室温は夏日?で丁度良い。

昨日迄に懐中電灯のLED化が終わりましたので覚え書きで投稿させて頂きます。

1.なぜ、いまさらLED化なのか

世の中には直径が3mm、5mmの高輝度LEDがあり、複数個組み合わせてLED式懐中電灯は多々あります。

しかし、偶然、直径8mmで3V-30mA(0.09W)最大0.5WのLEDがヤフオクに出ていたので、実験したくなったのです。

2.直径8mmLEDとは

かなり太い感じです。

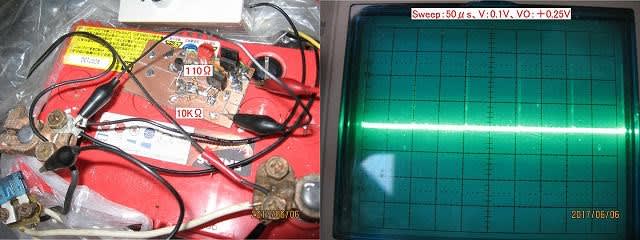

回路

3.家に有った電球式懐中電灯に1個のLEDに交換

改造した懐中電灯。左:LI-ION3.7V式、右:単2 2本式

点灯状態

4.電池の実装状態

単2 2本使用でそのまま

LI-ION 3.7V 1500mA/h+IN4007搭載

5.終わりに

気が付いた点:LEDを反射板のどの辺に顔を出させるかにより、照射先の明るさも変わるので、電球の有った位置を覚えておき、調整要です。

LED式懐中電灯だらけになってしまったが、実験の目的は達成出来ました。明るく消費電流も少なく実用です。

外は雨だが、心は

外は雨だが、心は

2017.10/14追記:三台改造しました。

左2台:単3x2、右1台:LI-ION3.7V

光り具合:豆電球の明るさに比べられません。約30mAの消費電流は良いですね。

昨日の暑さが一気に冷えて来ましたね。コンクリートの保温効果?で室温は夏日?で丁度良い。

昨日迄に懐中電灯のLED化が終わりましたので覚え書きで投稿させて頂きます。

1.なぜ、いまさらLED化なのか

世の中には直径が3mm、5mmの高輝度LEDがあり、複数個組み合わせてLED式懐中電灯は多々あります。

しかし、偶然、直径8mmで3V-30mA(0.09W)最大0.5WのLEDがヤフオクに出ていたので、実験したくなったのです。

2.直径8mmLEDとは

かなり太い感じです。

回路

3.家に有った電球式懐中電灯に1個のLEDに交換

改造した懐中電灯。左:LI-ION3.7V式、右:単2 2本式

点灯状態

4.電池の実装状態

単2 2本使用でそのまま

LI-ION 3.7V 1500mA/h+IN4007搭載

5.終わりに

気が付いた点:LEDを反射板のどの辺に顔を出させるかにより、照射先の明るさも変わるので、電球の有った位置を覚えておき、調整要です。

LED式懐中電灯だらけになってしまったが、実験の目的は達成出来ました。明るく消費電流も少なく実用です。

外は雨だが、心は

外は雨だが、心は

2017.10/14追記:三台改造しました。

左2台:単3x2、右1台:LI-ION3.7V

光り具合:豆電球の明るさに比べられません。約30mAの消費電流は良いですね。