大阪府 新型コロナ 41人死亡 1021人感染確認 2日連続1000人超

2021年5月8日 17時28分

大阪府は8日、府内で新たに1021人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表しました。1日に確認された感染者が1000人を超えるのは2日連続です。

府内の感染者は8万8671人になりました。

また、1日としては過去3番目に多い41人の死亡が発表され、府内で亡くなった人は1696人になりました。

5/7(金) 17:01

MBSニュース

5月7日(金)、大阪府は新型コロナウイルスの新規感染者を1005人確認したと発表しました。新規感染者数が1000人を上回るのは、5月2日(日)の1057人以来、5日ぶりです。

また、5月7日には過去最多となる50人の死亡を確認したということです。これまで大阪府で1日に確認された死亡者が最も多かったのは、4月29日の44人でした。

また、大阪府で1日に確認された新規感染者が最も多かったのは4月28日(水)と5月1日(土)の1260人でした。

前週4月30日(金)の新規感染者は1042人でした。

なぜ飲食店ばかり規制する? 吉村知事は自民党と経済界の顔色をうかがって大阪をボロボロにした

緊急事態宣言が延長されても、大阪の危機的状況は変わらない。日々のニュースでは新規感染者の数が強調されるが、問題は医療崩壊だ。すでに入院患者をはるかに上回る「入院調整中」の患者、すなわち入院しなければならないのにできていない患者がおり、感染者全体に占める入院患者は約1割しかいない。つまり、大多数の患者が発症しても入院できず、入院が必要だとされても病床が空くのを待つしかない状態が続いている。入院を待ちながら自宅や滞在場所で亡くなる悲劇も後を絶たない。

【写真】維新は自民党と蜜月。与党でも野党でもない「ゆ党」と揶揄されてきた(松井一郎、菅義偉、吉村洋文の3ショット)

吉村洋文・知事は、緊急事態宣言が出ている4都府県でもいち早く宣言延長を求めたように、その危機を認識はしている。しかし、2回目の宣言を1週間早く解除するよう要請したのも吉村氏であり、即断即決が良くも悪くも働いている。『週刊ポスト』(5月10日発売号)では、大阪の事業者や市民の窮状と不安を現地からリポートしているが、なぜ吉村氏はあんなにも判断が軽いのか、右往左往して間違いを繰り返すのか、かつて読売新聞大阪本社で活躍したジャーナリスト・大谷昭宏氏に、その「政治的生い立ち」から解説してもらった。

* * *

吉村さんは、まず即刻、連日のテレビ出演をやめて、一人でも死者を減らすことに全力で取り組んでもらいたい。『ミヤネ屋』の視聴率も下がっているというが、この状況では府民はテレビで吉村さんを見たいわけではないからです。視聴率が取れるからと吉村さんを呼ぶような番組からは視聴者が離れています。いま呼ぶなら学者や医者でしょう。それがあるべき報道の姿です。

これは吉村さんだけではありませんが、1年前の感染拡大以降、経済を優先するような発言をした政治家は土下座して国民に詫びるべきです。西村康稔・経済再生担当大臣はじめ、頭を丸めなければならない政治家はたくさんいます。学者も医者も、当初から経済を回しながら太刀打ちできるようなウイルスじゃないんだとさんざん言ってきた。諸外国ではそれがわかっているから政治家は厳しい感染防止措置を取りました。しかし、日本ではカネに目のくらんだ政治家たちが、「Go Toトラベル」までやって感染を広げてしまった。

吉村さんもその一人です。だから、まず府民に対してカネのことを口にしたのは間違いだったと謝るべきです。カネの話をする政治家は、とかく居酒屋さんや飲食店が大変だからと言うのですが、それは嘘です。大阪でも東京でも、居酒屋さんで経済が回っているわけではないからです。経済全体から見れば小さな産業です。本当は、自民党を支える経済界からの要請があり、自民党の補完勢力である維新の吉村さんも、自民党と歩調を合わせるために経済を優先しようとしているのでしょう。違うというなら、居酒屋さんに負担を強いるのと同じように、本当はテレワークができるはずなのに普段通りに営業している8割の企業に罰則をかけるべきです。自民党を支える経済団体にも物が言えるなら、そちらのほうが感染防止につながります。

しかし、それは言えないから、居酒屋さんが大変だと言って宣言を解除した。吉村さんはマスク会食を訴えましたが、テレビに出てあのように言えば、見る人は「ああすればいいんだ。会食は解禁なんだ」と思うでしょう。吉村さんを「裸の王様」と書いた毎日新聞の記事によれば、吉村さんがマスク会食を言い出してから、居酒屋さんの入店率が50%以上上がったそうです。それがテレビの怖いところで、知事が「マスク会食しましょう」と言えば、そうしてしまう人が増える。結果として感染を広げてしまったのです。

その背景に吉村さんの置かれた政治的な立場があることを府民は知る必要があります。彼は維新の副代表であり、自民党に可愛がってもらわなければ自分たちの存在意義がなくなることを知っている。大阪都構想が府民から否定され、党の一丁目一番地を失った今、維新は自民党にくっついていくしか生き残る道はないのです。だから経済を優先すると言わなければならない。

読売新聞2021年05月08日09時28分

大阪府内で新型コロナウイルスに感染した妊産婦が昨年3月以降、168人に上ることが、大阪産婦人科医会の調査でわかった。「第4波」で感染者が増え、人工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMOエクモ)を使った重症者が5人いた。

同会は「多くの妊産婦は外出を控えており、家庭内で感染した可能性がある」と指摘。「同居する家族らは感染対策を徹底してほしい」と呼びかけている。

感染した妊産婦の治療を担う府内の38医療機関にアンケート。昨年3月2日〜今年4月25日に168人の感染者が確認された。死亡例はなかった。母子感染が疑われるケースが1例あったが、新生児への影響は報告されていないという。

大阪府での第3波(昨年10月10日〜今年2月末)では感染者は週に0〜6人だったが、3月1日からの第4波では10人以上の週もあり、人工呼吸器が4例、ECMOによる治療が1例あった。いずれも回復したが、人工呼吸器などを使う例は第3波まではなく、重症化しやすいとされる変異ウイルスの影響とみられる。

感染症と出産や新生児の医療に対応可能な医療機関は限られる。同会副会長の光田信明・大阪母子医療センター副院長は「重篤な症例は今のところ少ないが、感染者が増えれば受け入れ先のない状況になりかねない」と警戒している。

コロナは少子化を18年早めた? 出生数急落、婚姻数激減で

すでに危機的状況にあった日本の「少子化」は、この一年余のコロナ禍でさらに深刻の度合いを増した。出生数が大幅に減少したことにとどまらず、出産と深く結びついている婚姻件数が大きく減ったのである。このまま進めば、間違いなく悪夢のような未来がやってくる。

***

コロナ禍は日本社会にさまざまな変化をもたらした。だが、その多くはコロナ禍前から「宿題」となってきた課題である。

新たな問題が降りかかったというより、コロナ禍によって何年もの時間が進む形となり、「宿題」が一斉に顕在化したというのが実情である。

とりわけ看過できないのが、少子化の加速だ。その影響は何十年も先まで及び、社会を根底から揺るがす。

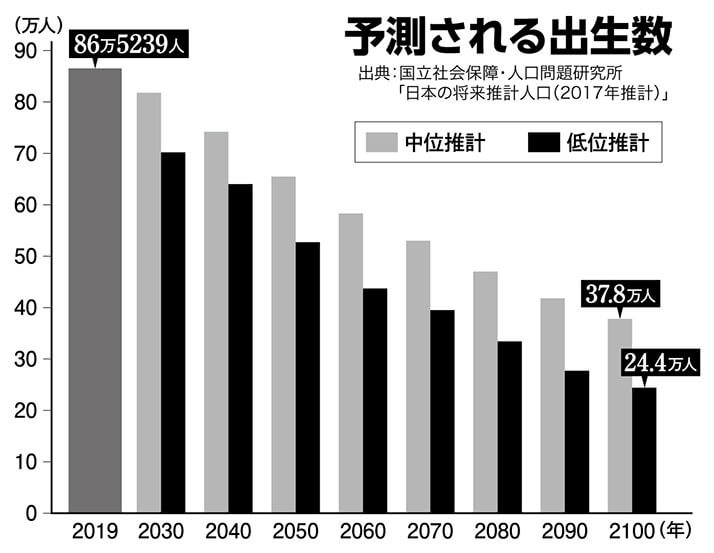

日本の少子化は「コロナ前」において、「国難」と言われる危機的な状況にあった。2019年には、年間出生数が前年と比べて5・8%も下落して86万5239人にとどまるという、いわゆる「86万ショック」が起こったのである。

合計特殊出生率も前年の1・42から、2011年以来の「1・3台」となる1・36に急落した。国立社会保障・人口問題研究所(社人研)が86万人台になると予測していたのは4年後の2023年であった。

こうした厳しい状況の中で、新型コロナウイルス感染症の蔓延が起きたのである。出生数が急落するのも当然だ。

言うまでもないが、妊娠から出産まで280日ほどのズレがある。このため、出生数の減少が数字として表れるのは、2021年以降となる。厚生労働省の人口動態統計の速報値(日本に住む外国人や外国在住の日本人などを含む)によれば、昨年の出生数は前年比2万5917人減だったが、減少率は2・9%で極端に減ったわけではない。

ただし、2021年以降の出生数の大幅減を決定づける「変化」はすでに表れている。その一つが妊娠届出数だ。

厚労省の緊急調査によると、政府の緊急事態宣言が発出されていた昨年5月には前年同月比17・6%もの下落を記録した。その後も減少傾向は続き、厚労省が公表した10月までの合計は対前年同期間比5・1%減、実数にして3万9097件の減少となった。このうち、2021年の出生数に反映される5〜10月を取り出すと、前年同期間比で8・2%もの減少となる。感染拡大が深刻化するにつれて、妊娠を避ける夫婦・カップルが増えたということだ。

2021年の出生数の大幅減を決定づけるもう一つの変化は婚姻件数である。厚労省の人口動態統計の速報値によれば、昨年の婚姻件数は前年比7万8069組少ない53万7583組にとどまった。12・7%もの激減である。

日本の場合、非嫡出子の割合は2・29%(2018年)と各国と比べて極めて低い水準にあり、結婚と妊娠・出産は強く結びついている。結婚したカップルのすべてが子供をもうけるわけではないが、婚姻件数の減少は翌年の出生数の減少に色濃く反映する。

加速する「出生数」減

妊娠届出数や婚姻件数が大きく減ったのには主に三つの要因がある。一つは妊娠中の感染に対する懸念だ。胎児への影響を心配して通院を控える人も少なくなかった。

二つ目は、出産態勢への不安である。都会から地方に戻らないよう移動の自粛を求める地域が多く、「里帰り出産」ができなかったケースが目立った。出産後も家族の面会が制限された。子育てが始まっても、保育園などが感染拡大の影響で一時閉鎖になったり、母親同士の交流機会が制限されたりで、「産後うつ」になる人も多かった。昨年の「産後うつ」の発症割合が例年の2倍以上だったとの調査結果もある。

三つ目の要因は、景気悪化に伴う収入の減少や先行きへの不安だ。勤務先の業績悪化で仕事を失ったり、給与やボーナスが減ったりして、結婚や子供を持つ余裕を失った人が多かったということだ。

妊娠届出数や婚姻件数が1割ほど落ち込んだ状況が、そのまま反映されれば、2021年の年間出生数は75万人程度にまで減る可能性が出てくる。

社人研の推計で出生数が75万人となるのは2039年のはずであった。もし18年も早い到達が現実となったならば、2021年は戦後史に残る「ベビーショック」となる。それは同時に、人口減少対策のために残されていたはずの時間の多くを失うことを意味する。

出生数の大幅下落は2021年にとどまらず、その後も加速し続けそうである。結婚や妊娠というのは、個々の価値観に基づく極めてセンシティブな問題であり、タイミングが重要だ。日本は晩婚・晩産化が進んでいることもあり、個々人にとっての数年の差が持つ意味は大きい。感染が収束したからといって、即座に結婚ブームや出産ブームが起きることにはならない。

そもそも、日本の少子化の原因をめぐっては子育て支援策などの不十分さばかり指摘されるが、いまや過去の少子化で「出産可能な年齢の女性」が減ってしまったことによるところが大きい。コロナ禍に伴ってハイスピードで出生数が減ってしまうならば、将来母親となり得る年齢の女性数はさらに早く少なくなる。

コロナ禍による少子化の加速で今後の出生数が社人研の悲観的シナリオ(低位推計)に沿った下落カーブを描くならば、2045年の年間出生数は約59万1千人、2065年には約41万6千人となる。

41万6千人を47都道府県で割れば、1県あたりの出生数は9千人弱となる。都道府県別の出生数は出産可能な年齢の女性が多い東京都などが相対的に多くなることから、地方には5千人に満たないような県がいくつも登場することだろう。すでに少子化に悩んでいる自治体では「出生数ゼロ」というところも珍しくなくなる。「地方創生」などと言っていられなくなるだろう。

出生数減少の加速の影響は一過性では終わらない。概ね20年後には勤労世代(20〜64歳)の不足となって表れるからだ。2019年の実績値は6925万2千人だが、死亡数が想定通りに推移したとすると、2040年には2019年比で1414万人減る。これは社人研の現実的シナリオ(中位推計)が予想していた数より31万人ほど少ない水準だ。

社人研の現実的なシナリオによる推計との開きは年々大きくなり、2050年には158万人、2060年には268万人ほど少ない水準となる。2050年は、コロナ禍の有無とは関係なく減る分を合わせると、2019年比で2210万人もの減少になる。各業種の人手不足は、想定以上に深刻化することとなる。

こうなると期待したくなるのが外国人労働者だ。コロナ前を思い起こせば、政府を挙げて受け入れを拡大していた。しかしながら、世界的に感染が落ち着きを見せたとしても受け入れ水準が元に戻るとは限らない。コロナ禍が各国にデジタル化を促したからである。デジタルトランスフォーメーション(DX)はすでに世界の潮流であり、開発途上国でも急拡大している。コロナ禍を契機としてさらに促進されることで、多くの国に雇用が創出されるだろう。しかも、世界規模で少子高齢化が進んでおり、他国に人材を送り出せる国は年々減少していく。

マーケットの縮小

日本人の働き手世代が減り、外国人労働者も思うように確保できないとなれば、中小企業を中心に「人手不足倒産」が拡大することとなる。

働き手世代が想定より早く縮小することの影響は、これにとどまらない。勤労世代とは働き手であると同時に、旺盛な消費を期待できる中心的存在でもある。少子化の加速は国内マーケットの縮小スピードを速めることにもなる。

ベビー服や学用品といった子供向け商品を扱うビジネスは20年も待たずしてマーケットが縮み始め、若い消費者を主要なターゲットとしてきた業種の市場にも次々と波及していく。日本は内需依存度が高く、大企業もコロナ禍を機に収益構造の抜本的見直しに踏み出さなければ、生き残れなくなるだろう。

少子化が進んだからといって高齢者数が即座に減るわけではないので、高齢化率は相対的に上昇することになる。若い世代が想定していたより減る分だけ、世代間の支えあいとなっている年金などの社会保障制度の財政は脆弱となっていく。

少子化の加速と並んでわれわれが危機感を抱くべきは、“高齢者の消滅”である。“消滅”といっても、コロナで亡くなる人が増えるという意味ではない。消費マインドが冷え込み、高齢消費者が実質的に減ってしまうことだ。

コロナは高齢者の重症化リスクが大きく、警戒をし過ぎて自宅周辺に閉じ籠っている人が増えた。週に1回程度しか外出しないという極端なケースまであるという。

高齢者の引きこもりは、「フレイル」(身体機能や認知機能の低下が表れ始める状態)を招く。ただでさえ、高齢者の5人に1人が認知症という時代を迎えつつあるのに、フレイルになる人が増えればなおさら高齢者マーケットは縮む。

総務省の「家計調査」(2人以上の世帯)によれば、2020年の消費支出は物価変動の影響を除いた実質で前年比5・3%減となり、落ち込み幅としては比較可能な2001年以降で最大であった。これを支出項目別に若い世代と高齢世代とで比較してみると、「洋服」や「教養娯楽サービス」などでは高齢世代の落ち込みが浮き彫りになった。

これに対し、政府や各企業は感染収束後の「V字回復」を目指しているが、“過度な警戒心”からの脱却は一朝一夕にはいかない。

V字回復を妨げる材料は他にもある。コロナ後の負担増だ。政府はコロナ対策として積極的な財政支出を行っているが、感染が収束すれば引き締めは必至である。すでに決まった75歳以上の医療費窓口負担の引き上げに続いて、さらなる負担増が予想される。これでは感染収束後に消費マインドに火が点くどころか、財布の紐は固くなるばかりだ。

現在、65歳以上の高齢者数は3600万人強だが、高齢者の消費支出が平均して1割落ち込めば、高齢者マーケットが360万人分縮小するのと同じである。

「若さ」が失われた国

そして、少子高齢化の加速が恐ろしいのは、何よりも日本社会そのものの「若さ」を急速に奪っていくことにある。

日本は高齢者数が多いだけでなく国民全体が高年齢化しており、コロナ禍のようなストレスフルの社会では人々の思考が「守り」に入りやすい。

他国でも大なり小なり社会の活力が削がれただろうが、国民の平均年齢が若ければ回復も早い。ところが、すでに国民の3人に1人が高齢者という日本は、そううまくはいかない。活力を取り戻すのにかなりの時間がかかるだろう。

加えて、日本は同調圧力が生まれやすい社会風土がある。「他人の目」が気になり、どう考えても感染リスクの低いイベントや事業まで続々と中止や延期を決めてしまう。

同調圧力の怖さは、活動的な若い世代の行動まで制限することである。「守り」に入った社会は、チャレンジ精神より「慎重な行動」や「無難さ」を好む。

ただでさえ少子化で若い世代の数が少なくなっているのに、その貴重な若者を縛り付け、やる気を奪っていくのだから社会が活力を取り戻せるはずがない。コロナ禍とは、高齢化率の高い国ほどダメージを受けやすいのだ。

むろん、高齢者が多い社会において“未知のウイルス”に対する警戒心が強くなるのは当然である。感染防止策の徹底も不可欠である。だが、「度を超した萎縮」は社会全体の利益を損なうということだ。今の日本は、自らの手でコロナ不況を深刻化させているようなものである。

社会としての「若さ」を急速に失うと、国家の存続をも危うくする。コロナ不況は世界恐慌とも比較されるように、各国経済が同時に傷つくという特異な局面をつくった。どの国もコロナ後に向けて政治的、経済的優位性を確保すべく駆け引きを繰り広げているのである。高齢者の多い日本はそれだけでも出遅れが懸念されるのに、若い世代に手枷足枷をはめているのでは経済復興の波に乗り遅れるどころか、致命傷を負いかねない。

英国の有力シンクタンク「経済経営研究センター(CEBR)」が昨年末、中国のGDP(国内総生産)が米国を抜いて世界1位になる時期について従来の予測よりも早い2028年との見解を示した。予測を早めたのは、両国のコロナの封じ込め状況の差であろう。日本については2030年にインドに抜かれて4位に転落すると予測しているが、経済復興に手間取ればインドに抜かれる日はもっと早く来る。

もとより日本政府は「コロナ前」から少子高齢化や人口減少に対して強力な対策を講じてこなかったが、状況がさらに悪化した今も危機感は伝わってこない。この間、菅義偉政権が打ち出した政策といえば、不妊治療の保険適用範囲の拡大や男性の育休取得の推進といった程度の対策だ。これらが重要でないとは言わないが、あまりにもスケールが小さく、成果も期待しづらい。

少子高齢化は容赦なく加速を続ける。国民を「守り」の思考から解き放たないかぎり、日本はどんどん「若さ」を失っていく。ここで政府が本腰を入れなかったならば、われわれは遠からず、衰退して外国資本に呑み込まれていく日本を目撃することとなる。

河合雅司(かわいまさし)

ジャーナリスト。1963年名古屋市生まれ。中央大学卒。産経新聞社に入り政治部記者、論説委員などを経て現在、一般社団法人「人口減少対策総合研究所」理事長。ベストセラーの『未来の年表』シリーズ、『日本の少子化 百年の迷走』など著書多数。

「週刊新潮」2021年4月15日号 掲載

ニュース 社会 近大病院クラスター、患者ら41人感染…救急受け入れ原則停止

近大病院クラスター、患者ら41人感染…救急受け入れ原則停止

2021/05/07 13:03読売新聞

近大病院クラスター、患者ら41人感染…救急受け入れ原則停止

近畿大学病院(大阪府大阪狭山市)で4月下旬に発生した新型コロナウイルスのクラスター(感染集団)について、同病院は6日、感染者が計41人になったと発表した。このうち1人が死亡し、4人が重症だという。

同病院では4月27日に退院した患者らの陽性が確認され、患者や病院関係者にPCR検査を実施。6日までに入院患者31人、退院済みの患者9人、医療従事者1人の陽性を確認した。

同病院は10日まで、かかりつけの患者以外の救急患者の受け入れを原則停止するほか、感染者が発生した2病棟は新たな入院を停止する。外来診療はこれまで通り行うという。