旅先恒例の早朝散歩はホテルを南下して鴨川沿いから四条大橋を渡り

高瀬川沿いの木屋町通りを歩くコースにした。

京都ホテルオークラでもアップした京都市役所本庁舎。

1927年(昭和2年)の竣工でRC造4FB1F。設計者は武田五一、平野進一。

本庁舎の整備は2021年6月~8月完成予定だそうだ。

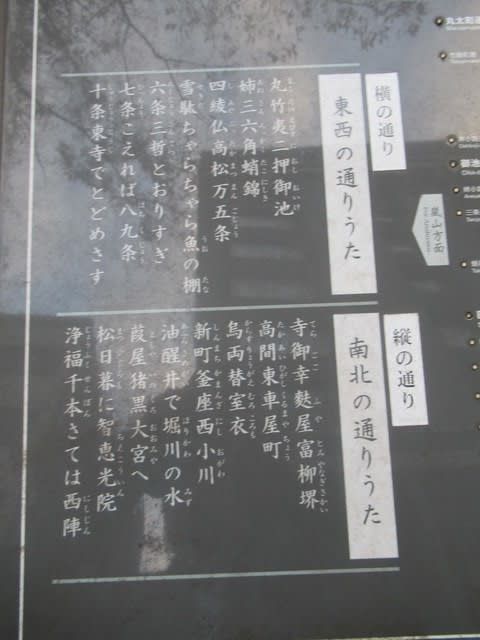

京都市役所前の御池通りバス停の所で見つけた東西の通り(横の通り)と南北の通り(縦の通り)の歌碑。

京都の道は皆様ご存知のように碁盤の目のように造られており、交差点はそれぞれの通りの名が

2つ表示されている。こんな難しい歌詞を空で歌える人はどれだけいるのだろう?

鴨川に架かる三条大橋から御池大橋を撮った一枚。

今迄数えきれない程京都に来たが、よく映像で出てくる鴨川の河川敷に降りた記憶がない。

ということでこの日はわずかな時間であったが河川敷を散策してみた。

ここ三条大橋は意外に知られていないが、駅伝の発祥の地だそうだ。

大正6年(1917年)4月27日28日29日の三日間にわたり、大博覧会「東海道駅伝徒歩競走」が

行なわれ、スタートはここ京都・三条大橋。ゴールは東京・上野不忍池の博覧会の正面玄関であった。

この三条大橋の架けられた年代は明らかでなく、室町時代前期にはごく簡素な構造をもつ橋として

鴨川に掛けられていたものと推定される。本格的な橋となったのは天正18年(1590年)で

豊臣秀吉の命により奉行増田長盛が大改造を行った。

又、擬宝珠(ぎぼし)は天正と昭和のものが混用されている。

元禄以来、たびたびの改造を経てきたが、昭和25年の大改造によって今の姿に改められた。

芸妓・舞妓のための歌や舞踊、楽器等の練習場として昭和2年に建築された

先斗町歌舞練場。鴨川をどりの会場として使われている。

今日の真ん中に流れる鴨川は都会の中にあるのにまだ自然の風景を楽しむことができる。

この日も川の中にえさの漁をしていた2種の鷺と出会った。

コサギとアオサギか?

鴨川は山紫水明。特に落差が生み出す白い帯は独特の風情を感じさせる。

この段差は昭和10年の大水害の時、治水施設として水をゆっくり流す為段差をつけたらしい。

素晴しく整備された側道に早朝ランニングする人、ウォーキングする人

そしてちょっと危ないサイクリングをする人。

この光景は京都らしい風景として絵になっている。

鴨川の向こうには隣り同士の木造の家がくっついてそれが長屋風になり、

ひとつの風景を作り上げている、先斗町の街並。これも絵になりますネ。

鴨川には川の名の通り、野鳥のカモが自然を楽しむようにあちらこちらに群生していた。

都会のまん中でこんな風景を見られるのは京都ならではだ。

四条大橋のたもとにある歌舞伎の元祖「出雲の阿国」の像。

1603年(慶長8年)出雲の阿国(おくに)は、この四条河原で

先鋭的な伊達男風の扮装で「かぶきおどり」を披露。

関ヶ原合戦後のすさんだ世に都人を驚かせ絶大な喝采を浴びた。

歌舞伎の元祖ともいわれている阿国の出世は不詳だが出雲大社の巫女で一座を率いて

勧進のため入洛。北野天満宮の定舞台で名声を得て各地を巡業して

その人気が広がった。尚、この像は歌舞伎八勝00年を記念して

2003年に京都洛中ライオンズクラブが建てた。

この周辺には他にも多くの碑があったが、ライオンズクラブの建てたものが目立った。

京都市内だけでも2000以上あるといわれる寺社仏閣をはじめ、京町屋など日本古来の建築イメージが強いが

街中でステキな近代建築を目にすることも多い。京阪祇園四条駅から出て右側すぐにある

この独特の存在感を放っている「レストラン菊水」は大正5年創業の老舗レストランで

4階建てのクラシカルな建物は国の登録文化財に指定されている。

外観はスペイン風アール・デコ様式で屋上にあるアーチや縦長の窓が印象的だ。

平成30年に耐震補強大規模改修工事を終えた「南座」。

近代建築に桃山風の意匠を取り込んだ地上4階地下1階客席数1082席の建物は

国の登録有形文化財となっている。その歴史は江戸時代(慶長年間1596年~1615年)

初期に期限を発し、元和年間に官許されたとされる劇場で

同一の場所で今日まで興業を続けてきたという意味では日本最古の劇場である。

ここで四条大橋を渡り木屋町通りに向かう。

途中橋を渡ってすぐの所に約500Ⅿ続く京都において有数の文化・遊興の中心地として

発展し、品格と賑わいを合わせ持つ通りの先斗町に出る。

ここはお茶屋建築等が花街文化を継承する歴史的町並みを形成している。

先斗町通りは街が暗くなってから雰囲気が出てくる所で、朝見ても全く別の世界に見えてしまう。

橋を渡って四条通りをすぐ右に曲がると高瀬川が流れている木屋町通りに出る。

高瀬川は江戸時代初期に角倉了以・素庵親子によって、京都の中心部と伏見を結ぶために

物流用に開削された運河である。名称はこの水運に用いる高瀬舟にちなんでいる。

高瀬川の西側、河原町通にいたる間は江戸時代、加賀藩の藩邸があった所。

藩邸には留守居役が詰め、町人の御用掛を指名して各種の連絡事務にあたった。

ここは最近お伺いしていないが以前よく利用させてもらった

京料理の店「せき川」さん。(2014-11-20付ブログ)

まだ営業しているのを見てホッとした。ここは良い店ですよ。

太閤記の寺として通っている「瑞泉寺」。

ここは豊臣秀吉の甥、豊臣秀次一族の菩提を弔うために建立された寺だ。

秀次は秀吉の養子となり、関白の位を継いでいたが秀吉の嫡男秀頼が生まれてからは

次第に疎んぜられ、文禄4年(1595年)7月、高野山において自害させられた。

次いで8月、秀次の幼児や妻妾たち39人が三条大橋西畔の河原で死刑に処された。

この瑞泉寺入口の所には福井藩士橋本左内が訪問、又目付海防掛岩瀬忠震宿所跡の

石碑もあった。本当に京都は歴史のかたまりの地ということをこの早朝散歩でも実感した。

随所に高瀬川に橋が

加賀藩邸跡を少し行くと今度は土佐藩邸跡に出る。

土佐藩は薩摩、長州と並んで幕末政局の主導権を握った雄藩で

武市瑞山、坂本龍馬、中岡慎太郎、後藤象二郎らの藩士が活躍した。

藩邸は土佐藩の活躍の京都における根拠地であった。

高瀬川開削375周年記念で建立された角倉了以翁顕彰碑。

角倉了以は戦国時代から江戸時代初期にかけての京都の豪商で、地元京都では商人と

してよりも「水運の父」として有名だ。

この角倉了以の記念碑の後には今年7月21日に開業した立誠ガーデンヒューリック京都がある。

このホテル・商業施設・図書館は貴重な近代建築である元立誠小学校の校舎を保全・再生した

既存棟とそれにデザインを調和させた新築棟から構成され「ザ・ゲートホテル京都高瀬川byHULIC」が開業した。

ここは又日本映画発祥の地でもある。

明治30年、実業家であり、後に大阪商工会議所会頭も務めた稲畑勝太郎(1862~1949)が

日本で初めて映画(シネマトグラフ)の試写実験を京都電燈(株)の中庭

(現在の小学校跡地)で成功した場所である。

この木屋町通は江戸時代の初めに「高瀬川」の開削に併せて構成された通りだ。

諸国から薪、炭、材木等大量の物資が運び込まれ、道筋にこれらを商う店が

軒を連ねたことから木屋町通と呼ばれるようになった。