この間の月曜日に所用で大阪に出向いた。ふだんは梅田かなんばと伊丹空港との間をバスで往復するのだが、今回気が向いて、帰路にモノレールを使ってみた。万博記念公園に近づくと、だだっ広いエリアにぬっと太陽の塔が立っているのが見えてくる。威容である。

岡本太郎自身は、同じように「祭りのあと」の太陽の塔を通りすがりに見て、製作当時の意向を思い出している。

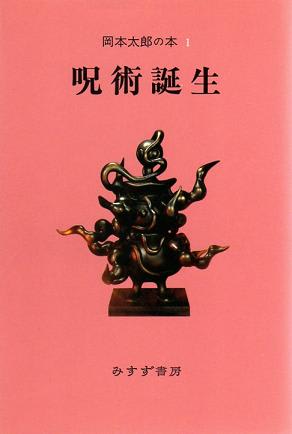

「恐らく全体が進歩主義、モダニズム一色になることは目に見えていた。そこで私は逆に時空を超えた、絶対感。馬鹿みたいに、ただどかんと突っ立った『太陽の塔』を造ったのだ。現代の情性への激しい挑みの象徴として。」 「あれは孤独で、太陽に向かい、台地に向かって挑みつづけるだろう。」(岡本太郎『呪術誕生』、みすず書房、1998年)

この、みすず書房からアンソロジーのシリーズが発刊される少し前でも、岡本太郎の著作は書店にまだまだ並んでいなかった。太郎=敏子プロジェクトはそんなに古い話ではない。太郎の反体制精神が再評価されるようになっている、ではなく、おそらく、もはや安全でファッショナブルなものと化しているのだろう。だが、公園に立つ太陽の塔が発散する力は失われていない。

この異様さを、周囲から「圧倒的に浮きまくっている」と評価した、倉林靖『岡本太郎と横尾忠則』(白水社、1996年)では、少なくとも万博が行われた時期においては、太郎の意図などは不発に終わったとしている。万博には、70年安保から国民の目をそらそうとする政治的意図もあった。また、国家による前衛芸術家の囲い込みに対する異議もあった。だが、万博の成功は、反万博運動をなし崩しに崩壊させ、日本の前衛芸術は反近代的な力を消失させていくことにつながった。

「実際には、万博は大阪の経済の活性化という面からみれば予想どおりの結果をもたらさなかったとされている。そして万博開場における連日の過密な混雑ぶり、混乱ぶりは、決して未来都市の理想を人々に示すものではなかった。にもかかわらず、万博史上最大といわれる入場者数6422万人という結果は、万博そのものの大成功を物語るものとして喧伝されていったのである。人々にとっての進歩と未来への信頼はみごとに固められた。」(倉林靖『岡本太郎と横尾忠則』、白水社、1996年)

現在のオリンピック招致狂想曲をかんがみて、この指摘は重要である。

大阪万博の記録映画として、『日本万国博』(谷口千吉、1971年)がある。ずいぶん前にNHKで放送されたものを改めて観ると、ときどきあっと目を惹くシーンがある一方、ひたすら冗長で退屈である。何しろ3時間もあり、各国代表が自国の公用語で挨拶をする開会式などを延々と記録している。そして岡本太郎や倉林靖の指摘にあるような進歩賛歌。

映画の終盤に、タイムカプセルにいろいろのものを詰めて、5000年間埋めておくのだと紹介するシーンがある。ナレーションの石坂浩二が「こんなに戦争ばかりしていて、5000年後に人間はいるのかな」と問うと、女性ナレーションは「民族や言葉もひとつになって、平和な世界が訪れているかもしれない」と応える。民族自決権や多様性のことに思いを馳せることのない、ひとつの世界国家が夢見られた時代だったのだろうか。

面白いのは入場者たちのカメラだ。キヤノネットやコニカ・オートS2などの手軽なレンジファインダー機が多い。キヤノンデミやオリンパスペンも見える。一眼レフはやはりアサヒペンタックスSPが圧倒的に多い。シングル8のムービーカメラもある。ハッセルブラッドSWCという、現在もとても手がでないカメラが一瞬見えた。

この映画では、太陽の塔が、ときどき無言で見つめる役として登場する。国策映画を作らざるを得なかったスタッフのせめてものメッセージか、と考えるのは穿った見方か。

万博の準備段階に焦点を当てた映画もある。日本通運が製作した『花ひらく日本万国博』(1970年)であり、科学映像館で配信している映像を観ることができる(>> リンク)。映画が万博そのもののような全陳列形式の『日本万国博』とは異なり、日本通運が如何に苦労して建築資材を運び、建設したのかといった側面が紹介されており、映画としてはこちらのほうが遥かに面白い(企業の宣伝映画ではあるが)。

モノレールの建設場面もあり、ああ乗ったのはこれだこれだと思っていたら、実は違った。伊丹空港と門真市とを結ぶ現在の大阪モノレール線は1990年開業であり、万博当時に自動化を喧伝したモノレールは、半年で勿体なくも潰されたのだった。

万博は安保のスケープゴートでした。

案の定、70年安保はすんなりと国会を通過し、学生運動は衰退の一途をたどっていきました。

当時の万博と同じ役割をするのが、東京オリンピック招致ですね。

余談ですが、横から見た太陽の塔は『千と千尋の神隠し』に出てくる「顔なし」に似ています。

ともに大飯喰らいで無駄遣いのシンボルです。

経験に基づくスケープゴートとの感覚なのですね(私は当時まだこの世にいません、苦笑)。

実際、東京オリンピックなど何のメリットがあるのか・・・スポーツ選手達はともかく、評論家のごときがこの招致に乗っかっているのはどうにも看過できません。一言で言えばアア、クダラナイ。

そうそう、高速道路からよく見えますね。私の生家は山口ですが、いちど東京から相乗りして自動車で向かったとき、急に現われて仰天しました。

浙江省です(笑)

なるほど、沖縄サミットや<癒し>による糊塗ですね。中江映画はそのなかに位置付けられる、とても納得できます。その随分前、沖縄海洋博による幻想の植え付けと社会破壊については、鎌田慧「沖縄海洋博の傷痕」が印象深いですが、そのような<醜い夢>で囲われる事象は非常に多いのですね。

やはりバス派ですか。モノレールは乗り換えないといけないので楳田なんかに出るには不便です。

太陽の塔の異様な力に異を唱える人は少ないですね。反感を持つ人が少ないということは、逆に、実はその力が落ちている証拠に他ならないのではないか、とも思えます。