中平穂積氏といえば、新宿「DIG」「DUG」のマスターにして写真家。いまは別の場所に統合されているが、私がよく行ったのは、新宿三丁目のモアビル4階にあった頃だ。「DUG」のウェブサイト(→リンク)で調べてみると、1987年から2000年の間だったようだ。「DIG」が最初にできたのが1961年、この写真集『JAZZ GIANTS 1961-2002』(東京キララ社・三一書房、2002年)も、そこから始まるということになる。

ここには、あまりにも貴重な記録にちがいない写真が収められている。1961年、アート・ブレイキー初来日。1964年、マイルス・デイヴィス初来日。1966年、ニューポートでのコルトレーン。「DIG」でビリヤードに興じるアンソニー・ブラクストン。晩年の宮沢昭や富樫雅彦。日本でツアーバスに乗るセシル・テイラー。1980年代のメールス・ジャズ・フェスティヴァル。ひょっとしたら、マッコイ・タイナーやスティーヴ・レイシーの演奏時には、私も同じ場に居合わせた可能性もある。

1961年のニューポート・ジャズ・フェスティヴァルでは、中平氏は8ミリ(ニコンのスーパー8、コダクローム)でコルトレーンの姿を記録しているが、これが世界唯一のコルトレーンのカラー映像のようだ。70年代に、どこからかききつけたアーチー・シェップに見せるため、新宿二丁目のスナックにフィルムと映写機を持っていったところ、シェップはボロボロと泣いて「涙で何も見えなかったから、もう一度やってくれ」と言ったという、感動してしまうエピソードがある(高平哲郎編『新宿DIGDUG物語』、東京キララ社・三一書房、2004年)。

これでも、中平氏は、バド・パウエルやアルバート・アイラーなどの巨人を撮ることができなかったと悔やんでいるのである。以前、アラーキーの写真展で、膨大な作品群の中に中平氏の姿が記録されているのを見つけたことがある。そのアラーキーは、「中平さんの写真は人に頼まれて撮っていないからいいんですよ」と言っていたらしい。そのとおりに、猛烈なジャズ・ファンの撮った記録だという目でみれば、そのときの興奮や思いを追体験できるような気にさせられる。そういえば、「DUG」の入口脇には、ライヴのスナップ写真がピン止めしてあり、ここに収められている写真のポストカードが売られていたが、いまはどうなのだろう。

日本で撮られた写真が多いから、チック・コリアとヒノテル、スタン・ゲッツと日野元彦などといった国際セッションもある。山下洋輔は、この写真集を評し、「メジャーリーグとの交流試合はジャズではとっくに始まっていたことをあらためて伝える」と書いている(『アサヒカメラ』2003年4月号)。

いちジャズ・ファンとしては、自分もこのように、富樫雅彦、エルヴィン・ジョーンズ、スティーヴ・レイシーなど既に鬼籍に入った偉大な音楽家たちの姿を撮っておくべきだった、などと思ってしまう。

アンソニー・ブラクストン(再来日熱望!)

宮沢昭(結局、直接聴くことができなかった)

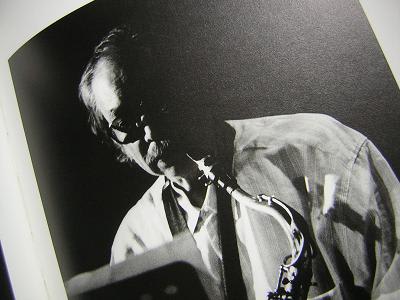

ローランド・ハナ 広角の使い方がうまい

スティーヴ・レイシー

山下洋輔絶賛の「Jazz Mobile, Brooklyn」

「DUG」では、いくつも印象的なライヴを聴いた。壁にはマイルス・デイヴィスの直筆の絵が飾ってあった。そしていつも、中平氏は後ろから椅子に乗って写真を撮影していた。たかだか10年か20年か前の話なのに、思い出すとそのころのもろもろの記憶と結びついて身動きが取れなくなってしまうのだった。

ハンニバル・マーヴィン・ピーターソンやダスコ・ゴイコビッチの初来日時は熱心なファンでとても盛り上がった。リー・コニッツが来たときに、ゲストとして何曲か参加したケイコ・リーをはじめて聴いた。ダニエル・ユメールのシンバルを多用するドラミングには感激した。しかし、カーメン・マクレエが弾き語りをした1973年のライヴCDを聴くと、ここにも居たかったものだなあと思う。

ダスコ・ゴイコビッチ『After Hours』(Enja)

リー・コニッツ『Motion』(Verve)

ヨアヒム・キューン+ダニエル・ユメール+JF.ジェニー・クラーク『Triple Entente』(PolyGram)

カーメン・マクレエ『Live at the DUG』(JVC) 1973年に聴けた人が羨ましい