本来、氷川女体神社(浦和・三室)の祭祀は”御船祭”と呼ばれるものだったらしい。

見沼田んぼに、氷川女体神社に隣接し”祭祀場”があり、それに船の由来だと聞くと違和感があるのは確かで、その経緯について調べてみる。

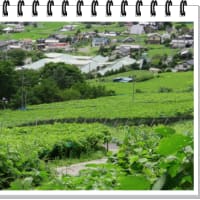

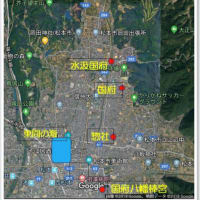

まずは見沼だが、今でこそ見沼田んぼとして、低地の広大な農作地であるのだが、江戸時代中期までは”御沼”とよばれる広大な湖であった。どのくらい広大かというと、日光の「中禅寺湖」よりやや広く「諏訪湖」よりやや狭い、細長の湖であった。ここ給水源は、荒川支流の綾瀬川の、そのまた支流の原市川だったといわれる。

江戸幕府・三代家光のころ、急増する江戸の人口の食料の増産の必要から、関東郡代伊奈忠治が関東周辺の広大な湿地帯の開拓を命じられて、利根川の東遷、荒川の西遷とともに”御沼”の開拓がはじまったわけである。伊奈忠治がとった方法は見沼溜井である。見沼を挟む大宮舌状台地の最も狭いところを塞き止めて、そこからの下流域の低湿地地帯の水田化であった。鳩ケ谷、川口、舎人、足立、葛西などの地域は、広大な水田に変わったわけであるが、今では住宅が密集して水田の面影などかけらもない。

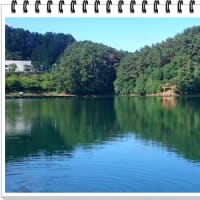

祭祀跡の周囲の神池:伝承では片目の鯉がいるというが見たことはない。緋鯉やら黒い鯉やらうじゃうじゃいる・

話を元に戻すと、そのころまで、水を豊富にためていた”御沼(=見沼)”では、氷川女体神社の”御船祭”とよばれる祭祀が隔年で行われていたようである。そしてそれは今の”磐船祭”とは違うようだ。

その経緯を「新編武蔵風土記稿」に沿ってみてみよう。

・・・ (ポイント抜粋)

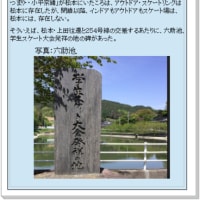

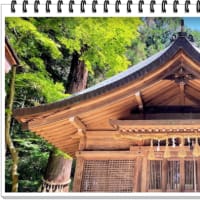

祭祀は御船祭と称し、隔年の九月八日に見沼に坐す女神に対して行われた。まず神主は垢離取りと呼ばれる潔斎を荒川で行う。神輿船に鉾を立て神輿を載せて見沼を渡り、餅・小麦御飯・神酒を献じて祭祀を行った。しかし、古来より続けられてきた御船祭は、享保十二年(1727)見沼新田の開発が始められたため、沼中の祭祀が不可能になった。このためやむをえず磐船祭と称し、沼跡の新田の中に小山を築き、舟形の高壇を設けて周囲に池を掘り、ここを見沼に見立てて祭祀を行うこととし・・・武笠神主家文書・・・同十四年(1729)九月から斎行された。・・・現在当社には、この祭祀に使用した鉾・牡丹文瓶子・神輿が所蔵されている。

・・・ 氷川女體神社の由緒

・・・ 文中の荒川は、そのまま読むと違和感を覚えると思う。関東郡代・伊奈家の荒川の西遷の前の荒川だから、今の元荒川が文中の荒川に該当する。

祭祀は、本来船の上で行われていたらしい。

祭祀は、本来船の上で行われていたらしい。