金沢寺と鎌倉道上道 そして黒石神社

ゴールデンウィーク中の車での外出は基本的には億劫である。

しかし、あるブログで比企に”芝桜”があると知り、この時期の物見山の”つつじ”は毎年欠かしてないし、前から、比企・鳩山には”黒石神社”が四っつも集中してあるのが気になっていた。それに”金沢寺”という寺もある。

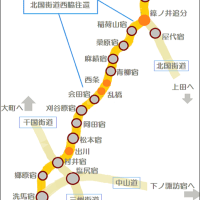

併せてこの付近は、鎌倉古道(鎌倉道上道)であり、古戦場として”苦林古戦場”と”笛吹峠古戦場”が近くにあり、中先代の乱の北条時行や宗良親王の南北朝期の戦の道でもあるし ・・・

家康が江戸に来て、江戸が政治経済の中心になると、中山道や奥州街道が主要な幹線道路になる。それまでは、”鎌倉道”は鎌倉を中心にして四方に延びていた道路であったが、役目を終えて少しずつ寂れていった。かって幹線道路であった「鎌倉道・上道」もご多聞に漏れずその運命を辿った。

「鎌倉道・上道」は、鳩山に、今宿という名を残して、かっての幹線道路の宿場の痕跡を残しているってことか ・・・

◆金沢寺 ・・”こんたくじ”と読む。

・当初天台宗の寺として、都幾川・慈光寺の末寺として創建(1218)。南北朝期は、宗良親王が天台宗座主だったこともあって、”笛吹き峠合戦”の頃、南朝に味方したと思われる。足利尊氏が権力を増長すると寂れ、曹洞宗に替わり現在に至る。

羅漢 表情がいい。

酒臭い人やにらなどの臭いの強い食べ物を食した人は寺に入らないでくれ・・という。どこかで見たが、”曹洞宗”の訓か。

寺の庭園・

◆苦林 ・・”にがばやし”とよむ。苦林の語句の妙さに由来を調べたが分りません。

四つの”黒石神社”

鳩山町議会議員野田さんのブログにこんな記載がありました。

・・・黒石の由来は

① 鉄鉱石が取れた・・・黒い石

鉄鉱石を使うことは、朝鮮半島からの伝来。

② 流れ星(隕石)がご神体。

の2説があるそうです。・・・

もし”黒石”が鉄鉱石であるとすれば、黒石神社は”採掘場”か”たたら”の跡地を意味している可能性が高くなります。

神社が四箇所ということは隕石の可能性は低くなります。

このような”意味ありげな地名や建物”を見つけるとワクワクします。

ましてこの地は、古代より渡来人が移り住んだ土地柄です。

当然大陸系の渡来人は、鉱山の採掘の知識や技能を持っていたことが確認されています。

”鉄”を持った古代人は、その地に権力者として君臨したでしょうし、この周辺はそれを裏付けるものも出土されています。

鳩山町大橋・黒石神社

鳩山町熊井・黒石神社

鳩山町須江・黒石神社.

鳩山町竹本・黒石神社

・特に、鳩山町熊井・黒石神社 には「 内陣には長さ六0㌢と四七㌢の大小一対の灰色をした岩石が奉安さ」れているといわれています。この石が”鉄鉱石”かどうかは、専門家でないので分りませんがぜひ調べてもらいたいと思います。

・鳩山町須江は、”須恵器”につうじ、かってこの地が、瓦や須恵器などの土器の焼き物の生産基地だったことを窺わせます。

・祭神の中に、「軻遇突智(かぐつち)」神があります。軻遇突智神は、火の神、鍛冶の神として信仰されており、”鍛冶”の神が注目できます。

・ちなみに、「軻遇突智」神は『日本書紀』の言い方で、『古事記』では、「火之迦具土神」と表記されていますが、どうやら同じ神のようです。あるいは、「火産霊(ほむすび)」とも表記されるようです。

*祭神が表示していない黒石神社もありました。

・”火を使う”ので、瓦の釜のことかもしれませんが、鉄鉱石の採掘場か、たたらの跡のことだったら面白いのに、と思っています。

・黒石神社や瓦などの釜跡は、鳩川という川に沿って分布しているようです。

参考:蛇紋岩

蛇紋岩のことを”黒石”と呼ぶことが多いそうです。

蛇紋岩 ・・磁鉄鉱,クロム鉄鉱,自然銅,アワルアイト,滑石などを多少含む。

鉄鉱石の含有が認められているようです。