もうすぐ、お水取り。

毎年、2月に入るとそわそわしてきます

奈良国立博物館で開催中の「お水取り展」に行ってきました

ロビーには籠松明

これだけで、気分が盛り上がります

開催初日の午後は、東大寺長老・狭川宗玄師の講演会がありました

1920年のお生れとは思えないくらい、張りのある朗々としたお声で

1時間半、お水取りのお話をして下さいました

制限が無ければ、あと1時間くらいは、きっと大丈夫なくらいお元気です

こういうお話を聞くたび、二月堂の局までしか入れないのが悔しくて。

外陣まで入れる男性が羨ましいです

いえ、局で声明を聴聞していても臨場感は伝わってきます

毎年、どこまで寒さを我慢できるか・・・

今年は頑張ろう!!

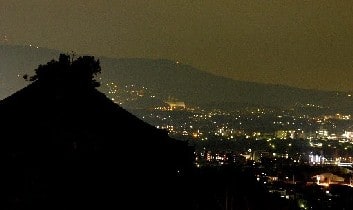

二月堂へと続く階段は・・・

兜率天へと続く異空間トンネルのようです

二月堂お向かいの開山堂では、昨年の籠松明が飾ってありました

この季節、奈良市内のあちこちで、役目を終えたお松明が飾ってあり

目を引きますね

HP アトリエ・ラ・ヴィータ はこちらから

毎年、2月に入るとそわそわしてきます

奈良国立博物館で開催中の「お水取り展」に行ってきました

ロビーには籠松明

これだけで、気分が盛り上がります

開催初日の午後は、東大寺長老・狭川宗玄師の講演会がありました

1920年のお生れとは思えないくらい、張りのある朗々としたお声で

1時間半、お水取りのお話をして下さいました

制限が無ければ、あと1時間くらいは、きっと大丈夫なくらいお元気です

こういうお話を聞くたび、二月堂の局までしか入れないのが悔しくて。

外陣まで入れる男性が羨ましいです

いえ、局で声明を聴聞していても臨場感は伝わってきます

毎年、どこまで寒さを我慢できるか・・・

今年は頑張ろう!!

二月堂へと続く階段は・・・

兜率天へと続く異空間トンネルのようです

二月堂お向かいの開山堂では、昨年の籠松明が飾ってありました

この季節、奈良市内のあちこちで、役目を終えたお松明が飾ってあり

目を引きますね

HP アトリエ・ラ・ヴィータ はこちらから