サン・ロレンツォ教会から、メディチ家の邸宅でもあったリッカルディ宮殿の前を通り、サン・マルコ修道院に向かった。

この修道院、今は美術館となっていてサン・マルコ美術館とも、アンジェリコ美術館とも呼ばれる。

ここはかつて、サン・マルコ信心会の礼拝堂だったそうだが、15世紀になってローマ教皇の命により、ドメニコ派の修道院になったと言われている。

ここはかつて、サン・マルコ信心会の礼拝堂だったそうだが、15世紀になってローマ教皇の命により、ドメニコ派の修道院になったと言われている。

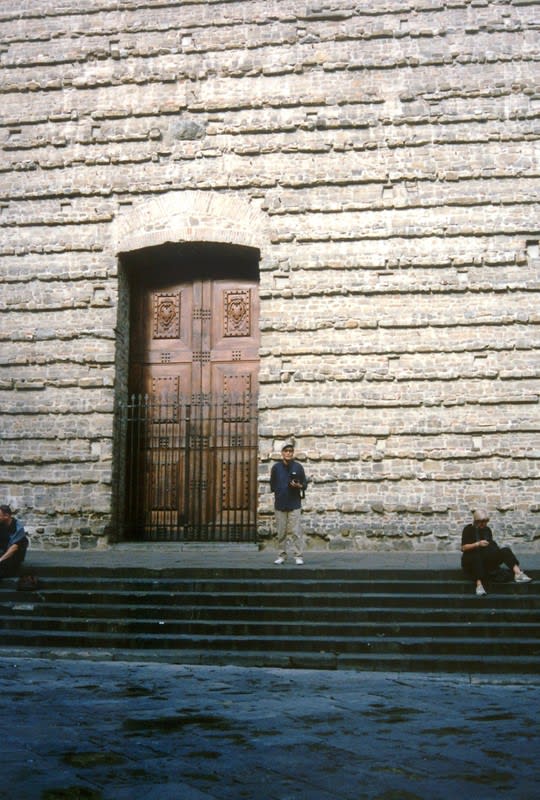

サン・マルコ修道院(写真上左) が、歴史にその名を留めているのは、ここを拠点に活躍したふたりの僧がいたればこそ。

そのふたりとは、“ 天使のような ” と呼ばれた画僧フラ・アンジェリコと、後にフィレンツェの実権を掌握するジロラモ・サヴォナローラ。

ちなみに、サヴォナローラはフェラーラで生まれ、ドメニコ会修道士として禁欲的生活を説き、「虚栄の焼却」を行うなど終生ローマ批判の舌鋒止まず、後には処刑された。

修道院の2階へと続く階段の途中に踊場があって、そこから右に曲がっている。

修道院の2階へと続く階段の途中に踊場があって、そこから右に曲がっている。

その踊場から見上げると、正面の壁に大きな画が架かっていて嫌でも目に入る。

フラ・アンジェリコ描くところの、「<受胎告知>」である。

と、いう訳でこの絵は、少し見上げる視点(写真上右)で架かっている。

ゆっくりと階段を登りながら近づいていった時に、最も美しい印象を与えるという、心憎いばかりの演出である。

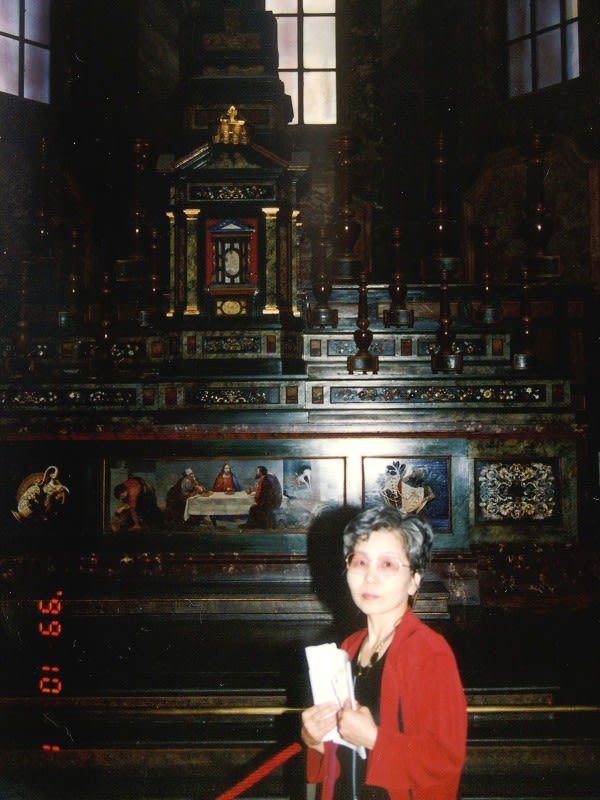

大天使ガブリエルが、“ おめでとう、恵まれたかた、主があなたと共におられる ”(ルカ1章26~38:新共同訳)とマリアに告げた場面(写真中)が描かれている。

カタリナ

カタリナ は、「聖らかな女性像、無原罪の女性とはこの方」と納得。

は、「聖らかな女性像、無原罪の女性とはこの方」と納得。

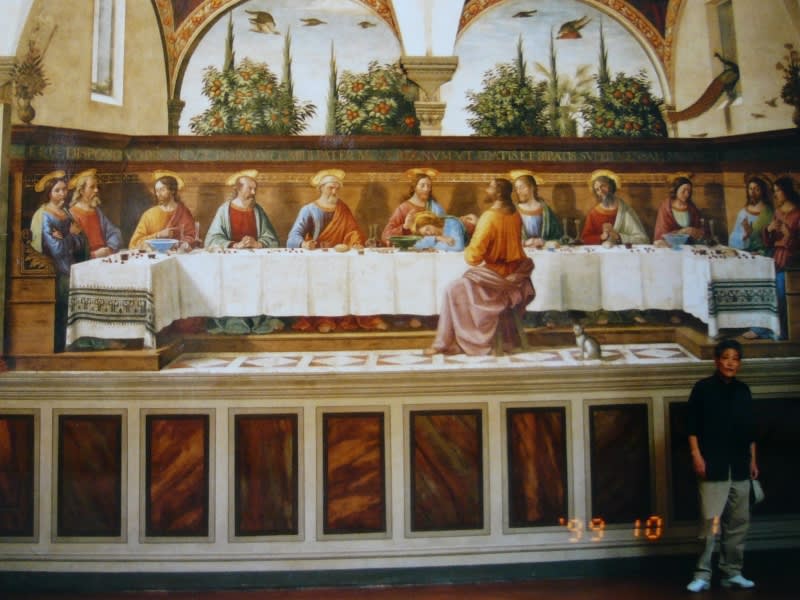

また、ここには、若き日のミケランジェロが師事した画家ギルランダイオの「最後の晩餐」(写真下)がある。

この絵はダ・ヴィンチが、ミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会の食堂の壁に描いた、「最後の晩餐」の参考にしたとされていて、「なるほど!」と思わせた。

廊下を進むと小さな僧房、祈りの空間が数多く並び、それぞれに絵が架かっている。

とまれこの修道院、神への祈りに生きた名もなき修道士の声が、今も「空間に漂っている」ようにも思え、同時に、「フラ・アンジェリコの優しい作風に酔ったひと時」でありました。

カタリナ

カタリナ