僕の父は4歳から6歳までの間、長岡家のおぼっちゃまの遊び相手として立田山の泰勝寺へ日参した。(長岡家のおぼっちゃま 2012.1.31)そして、謡曲のお稽古がある時はおぼっちゃまと一緒に侍らせられたという。門前の小僧よろしく「一度放せば千の矢先・・・」という一節を憶え終生忘れなかった。

僕はこの謡曲のことが知りたくなり、詞を手掛かりに調べた。すぐにわかった。謡曲というのは、能楽の台詞でもあり、伴奏音楽でもあるのだが、この謡曲は「田村」という代表的な能の演目の一つだった。「the能ドットコム」によれば、その前後の部分は下記のとおりだ。

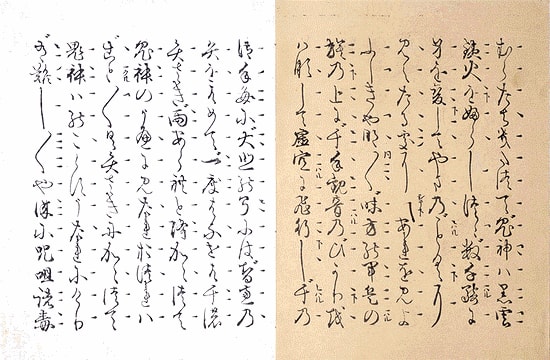

「あれを見よ不思議やな。味方の軍兵の旗の上に。千手観音の。光をはなつて虚空に飛行し。千の御手ごとに。大悲の弓には。知恵の矢をはめて。一度放せば千の矢先。雨霰とふりかゝつて。鬼神の上に乱れ落つれば。ことごとく矢先にかゝつて鬼神は残らず討たれにけり。ありがたしありがたしや。誠に呪詛。諸毒薬念彼。観音の力をあはせてすなはち還着於本人。すなはち還着於本人の。敵は亡びにけり。これ観音の仏力なり。」

そもそも「田村」という能の演目は征夷大将軍、坂上田村麿を主人公としたもので、「the能ドットコム」によればそのあらすじは次の様である。

【あらすじ】

東国の僧が都に上り、春のある日、清水寺を訪れました。そこで箒を持った少年と出会い、聞けば、地主権現に仕える者であると応えます。清水寺の来歴を尋ねる僧に、少年は、坂上田村麿[田村丸]が建立した謂れを語りました。また問われるまま、少年が近隣の名所を挙げるうちに日は暮れ、やがて月が花に照り映える春の宵を迎えます。少年と僧は「春宵一刻値千金」の詩文を共に口ずさみ、清水寺の桜を楽しみます。少年は折からの景色を讃えながら舞いを添え、田村麿ゆかりの田村堂という建物に入っていきました。

残された僧の前に清水寺門前の者が現れて、清水寺の縁起を語り、少年は田村麿の化身だろうと述べ、回向を勧めます。夜半、僧が法華経を読誦していると、武者姿の田村麿の霊が現れます。田村麿はかつて、鈴鹿山の朝敵を討ち、国土を安全にせよ、との宣旨を受けて、軍勢を率いて観音に参り、願をかけたことを語ります。その後、見事に賊を討ち果たした有様を見せて、これも観音の仏力によるものだと述べて、物語を終えます。

僕はこの謡曲のことが知りたくなり、詞を手掛かりに調べた。すぐにわかった。謡曲というのは、能楽の台詞でもあり、伴奏音楽でもあるのだが、この謡曲は「田村」という代表的な能の演目の一つだった。「the能ドットコム」によれば、その前後の部分は下記のとおりだ。

「あれを見よ不思議やな。味方の軍兵の旗の上に。千手観音の。光をはなつて虚空に飛行し。千の御手ごとに。大悲の弓には。知恵の矢をはめて。一度放せば千の矢先。雨霰とふりかゝつて。鬼神の上に乱れ落つれば。ことごとく矢先にかゝつて鬼神は残らず討たれにけり。ありがたしありがたしや。誠に呪詛。諸毒薬念彼。観音の力をあはせてすなはち還着於本人。すなはち還着於本人の。敵は亡びにけり。これ観音の仏力なり。」

そもそも「田村」という能の演目は征夷大将軍、坂上田村麿を主人公としたもので、「the能ドットコム」によればそのあらすじは次の様である。

【あらすじ】

東国の僧が都に上り、春のある日、清水寺を訪れました。そこで箒を持った少年と出会い、聞けば、地主権現に仕える者であると応えます。清水寺の来歴を尋ねる僧に、少年は、坂上田村麿[田村丸]が建立した謂れを語りました。また問われるまま、少年が近隣の名所を挙げるうちに日は暮れ、やがて月が花に照り映える春の宵を迎えます。少年と僧は「春宵一刻値千金」の詩文を共に口ずさみ、清水寺の桜を楽しみます。少年は折からの景色を讃えながら舞いを添え、田村麿ゆかりの田村堂という建物に入っていきました。

残された僧の前に清水寺門前の者が現れて、清水寺の縁起を語り、少年は田村麿の化身だろうと述べ、回向を勧めます。夜半、僧が法華経を読誦していると、武者姿の田村麿の霊が現れます。田村麿はかつて、鈴鹿山の朝敵を討ち、国土を安全にせよ、との宣旨を受けて、軍勢を率いて観音に参り、願をかけたことを語ります。その後、見事に賊を討ち果たした有様を見せて、これも観音の仏力によるものだと述べて、物語を終えます。

姉は九つ、

姉は九つ、

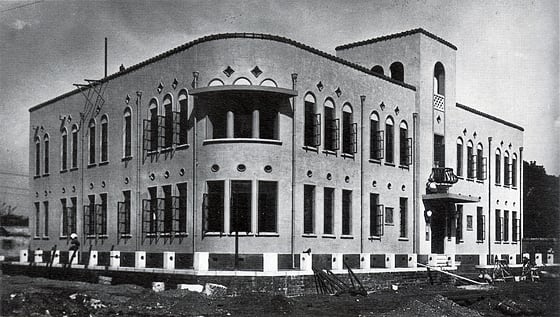

▼谷口睦生(たにぐちむつお)

▼谷口睦生(たにぐちむつお) ▼清藤享(きよふじあきら)

▼清藤享(きよふじあきら) ▼末續慎吾(すえつぐしんご)

▼末續慎吾(すえつぐしんご) ▼江里口匡史(えりぐちまさし)

▼江里口匡史(えりぐちまさし)

オリンピック代表の座を射止めて狂喜する者、フライイング一発失格で悔し涙にくれる者、転倒して己の限界を悟り引退を決意する者 エトセトラ…。 まさに悲喜こもごものドラマを繰り広げた陸上日本選手権が幕を閉じた。

オリンピック代表の座を射止めて狂喜する者、フライイング一発失格で悔し涙にくれる者、転倒して己の限界を悟り引退を決意する者 エトセトラ…。 まさに悲喜こもごものドラマを繰り広げた陸上日本選手権が幕を閉じた。

先日放送されたNHKのドキュメンタリー番組「アスリートの魂」では陸上短距離の江里口匡史(鹿本高出身)を取り上げていた。170cm/60kgと短距離走者としては恵まれない体格の江里口選手が、ロンドン五輪を目指し、コーチの朝原宣治さんとの二人三脚で、自分の感覚を信じながら究極の走りを追究する姿はまるで求道者のそれだった。今週末はいよいよロンドン五輪の代表が決まる日本選手権がやってくる。4月の織田記念陸上で山縣亮太(慶應大学)におくれをとった江里口が巻き返し、日本選手権100m4連覇を達成して代表の座を獲得できるかどうかが僕の最大の注目である。

先日放送されたNHKのドキュメンタリー番組「アスリートの魂」では陸上短距離の江里口匡史(鹿本高出身)を取り上げていた。170cm/60kgと短距離走者としては恵まれない体格の江里口選手が、ロンドン五輪を目指し、コーチの朝原宣治さんとの二人三脚で、自分の感覚を信じながら究極の走りを追究する姿はまるで求道者のそれだった。今週末はいよいよロンドン五輪の代表が決まる日本選手権がやってくる。4月の織田記念陸上で山縣亮太(慶應大学)におくれをとった江里口が巻き返し、日本選手権100m4連覇を達成して代表の座を獲得できるかどうかが僕の最大の注目である。

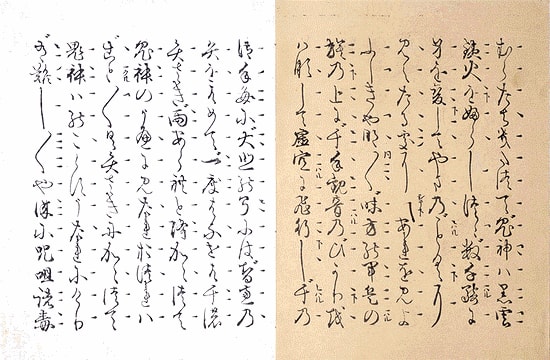

昨日の熊日紙に「ジェーンズ邸移転計画」の話が載っていた。「ジェーンズ邸」とは明治4年、熊本藩が洋学校の開設に伴い招いた米国人教師ジェーンズの住居として古城(現在の第一高敷地内)に建設したコロニアル式の洋館のことだ。度重なる移転の末、現在は水前寺公園の東側、閑静な住宅街の一角にある。僕がここを訪れた時、まず最初に感じたのが「なんでこんなところに?」ということだった。わざと人目につかないように建っているとしか思えなかった。聞けば、僕らが子供の頃よく行っていた動物園の跡地で、なんとカバの飼育舎があったところだという。熊本市の移転計画では、このジェーンズ邸を熊本城の周辺に再び戻したいということのようだ。ところが新聞によれば「いわれのない場所に移築を繰り返すくらいなら、現在地に残した方がいい」なんていう反対意見があるという。「いわれのない」と言うなら今ほどいわれのない場所はない。なんでカバの飼育舎跡に居続けなければならないのだと言いたい。また、この建物が熊本県指定重要文化財であることから、観光で賑わうところに移築して荒らされるのではという懸念もあるようだ。しかし、移築の大きな狙いの一つは観光資源にしたいということだ。観光資源か文化財の保護か、いずれにしても優先順位をつけるのは幸山市長の仕事だ。

昨日の熊日紙に「ジェーンズ邸移転計画」の話が載っていた。「ジェーンズ邸」とは明治4年、熊本藩が洋学校の開設に伴い招いた米国人教師ジェーンズの住居として古城(現在の第一高敷地内)に建設したコロニアル式の洋館のことだ。度重なる移転の末、現在は水前寺公園の東側、閑静な住宅街の一角にある。僕がここを訪れた時、まず最初に感じたのが「なんでこんなところに?」ということだった。わざと人目につかないように建っているとしか思えなかった。聞けば、僕らが子供の頃よく行っていた動物園の跡地で、なんとカバの飼育舎があったところだという。熊本市の移転計画では、このジェーンズ邸を熊本城の周辺に再び戻したいということのようだ。ところが新聞によれば「いわれのない場所に移築を繰り返すくらいなら、現在地に残した方がいい」なんていう反対意見があるという。「いわれのない」と言うなら今ほどいわれのない場所はない。なんでカバの飼育舎跡に居続けなければならないのだと言いたい。また、この建物が熊本県指定重要文化財であることから、観光で賑わうところに移築して荒らされるのではという懸念もあるようだ。しかし、移築の大きな狙いの一つは観光資源にしたいということだ。観光資源か文化財の保護か、いずれにしても優先順位をつけるのは幸山市長の仕事だ。

先日の熊日夕刊にこんな記事が載っていた。

先日の熊日夕刊にこんな記事が載っていた。