ブロック講座でいちごの宝箱の作り方を教えていた時のこと。

4歳のAくんが貝殻や宝石の形のキラキラグッズを、作ったばかりの宝箱に

あふれるほど詰め込んでフタを閉めようとしました。

ところが、フタは宝箱の内側にはめこむように作ってあったので閉まりません。

それを見たAくんのおばあちゃんが、「中に入れ過ぎているから閉まらないのよ。

中に入れているのを少し出しなさい」とアドバイスしていました。

Aくんは、ひとつも取り出したくないほど、「宝をいっぱい入れたい」という気持ちが

強かったようで聞きいれません。

そこでわたしは、Aくんといっしょに、

「せっかく入れた宝をひとつも捨てないで、同時にフタがきちんと閉まるように

する方法」を考えてみることにしました。

「いちごの箱がもう数段高くなるようにブロックを重ねると、

フタがきちんと閉まるようになった」という解決法というほどものではなく

小さな小さな工夫ですが、

こうした対応が、Aくんたち子どもに与える影響は大きいです。

普段の生活上のあれこれを学ぶ時や解答のある問題を考える時は、

「中に入れ過ぎているから閉まらないのよ。

中に入れているのを少し出しなさい」のように、うまくいかない原因を知って

正しい対処法を学ぶのはいいことです。

ただ少し間を作って、子どもが自分で理由に気づいたり、

それを言葉にして問題を解決するのを待ってあげるともっといいでしょうが……。

ただ、ブロックや工作や自由遊びの場で、

「こういうふうにしたい!」という自分の中の願いや意志のせいで

うまくいかないことにぶつかった時は、

「こういう風にしたい!」という願いや意志自体を帳消しにして、

従来のやり方に従うばかりでは、子どもが頭を使う範囲が狭くなってしまう

と感じています。

大人があるねらいで作ってあげたもので子どもが突拍子のない遊び方をした時、

今度は、その突拍子のなさを活かしつつ、最初のねらいを実現する方法を

いっしょに考えてあげると、子どもは考える作業に主体的に参加するように

なっていきます。

そんなふうに接していると、子どもの中に生じたいたずら心もこうやりたいという

欲望も、まだ答えのない未知の答えを探しにアイデアを練っていく動機になります。

同じ日にこんなことがありました。

2歳のBくんに上の穴からビー玉を入れて、横から差し込んだ棒を引き抜くと

ビー玉が落ちて行くというおもちゃを作ってあげました。

が、Bくんはビ-玉が落ちていくことには関心がなく

ビー玉を入れる穴にブロックの棒を差し込みたがっていました。

その後、わたしがひもを使って押したブロックがピョコンと飛び出すしかけや

ゴムを使ったおもちゃの作り方などを紹介していると、

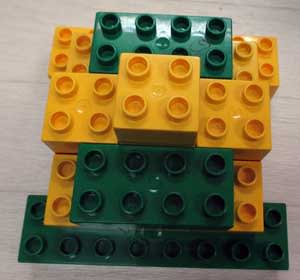

Bくんのお父さんが、それらを改良してこんな面白いおもちゃを作っていました。

真ん中のボタン(出っ張っているブロック)を押すと、「へぇ~ボタン」のように、

心地よくポンポン押すとへっこんでは元に戻るのです。

ボタンの下に輪ゴムがしかけてあります。

ブロック講座で仕入れたアイデアを下地にして、

Bくんの「上部の穴から押しこみたい」という思いを大事にして

あげている面白い作品だな、と感心しました。