唐衣(からころむ) 裾(すそ)に取り付き 泣く子らを

置(お)きてぞ来(き)のや 母(おも)なしにして

=巻20-4401 他田舎人大島=

衣の裾に取り付いて泣く子を置いて来てしまった。その子の母もいないのに。という意味。

作者は、国造(くにのみやつこ)小県(ちひさがた)の郡(こほり)の他田舎人大島(をさだのとねりおほしま)。

いわゆる防人である。防人は大陸からの攻撃を憂慮して、おもに東国の農村から徴兵された、九州沿岸の防衛のため設置された辺境防備の兵。

「小県(ちひさがた)の郡(こほり)」は長野県上田市の周辺をさす。

「唐衣」は大陸風の衣服で、当時の外行きの衣服。

男やもめの防人が、子供らを、おそらく祖父母に預けて辺境の地に赴く、けがや病気で帰れない、ましてや帰るお金も持っていかない死出の旅であったのだ。とても悲しい歌なのである。

この万葉歌碑は上田市上塩尻にある上塩尻神社に建っている。

上塩尻は養蚕が盛んだったようで、立派な土塀に囲まれた家々が狭い道沿いに立ち並んでいる。

土塀の間の脇道が神社の方角か地元の人に訪ねたら、”この狭い道を登って行くと神社がありますよ。時々歌碑を訪ねる人がお見えになりますね。道が狭く雑草が茂っているので気を付けて”と声をかけられた。山の方向に登って行くと、とたんに雑草が生い茂り石段が崩れかかった参道に出る。

これを一気に登り詰めると上塩尻神社が現れる。

神社社殿左手に小さな摂社があり、そのわきの祠の中に古びた歌碑があった。

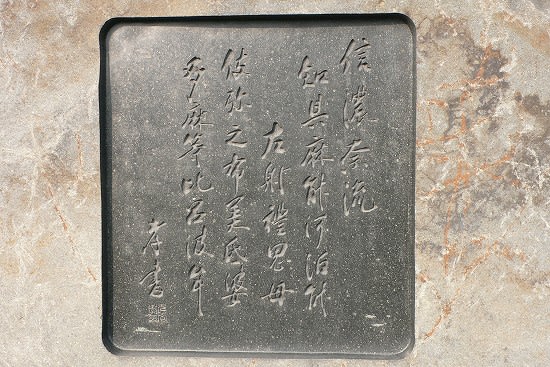

<写真クリック拡大します>

<写真クリック拡大します>江戸時代の建立で、今にも崩れそうな感じだが、万葉仮名の小さな文字で刻まれているのがかすかに見えた。

歌の作者はこのあたり(上田近辺)の防人だとみられる。

かたかご(現在のカタクリ)

かたかご(現在のカタクリ)