昨日から今日にかけて、我が研究室の講座旅行で定山渓温泉に行ってきました。

定山渓といえば札幌の中心部から車で40分ほどの距離にありながら、自然豊かな環境に囲まれて上質の温泉を楽しめる、札幌の奥座敷といえる一大温泉地です。

定山渓からほど近い豊平峡温泉には日帰りでしょっちゅう行っていますし、中山峠に向かう道の沿線にあるため、何度も通ってはいるのですが、定山渓温泉自体にはこれまで泊まったことがありませんでした。

我が研究室の講座旅行は温泉地にいくのが恒例となっており、私が来てからだと登別⇒洞爺湖⇒ルスツ⇒定山渓という風に推移しています。まあそれ以前も大体は定山渓・登別・洞爺湖のローテーションで回ってきたようです。これらの温泉地のホテルは北大向けに格安の学生宿泊プランを用意してくれているので、コスト的に候補が絞られてしまうわけです。

今回の講座旅行についても、富良野やニセコ案もありましたが、所要時間や値段(定山渓なら5000円強(!)で食事付きで泊まれます)との兼ね合いで、定山渓に決まりました。

最初は定山渓と聞いてがっかりしていたのですが、いやはや実際に行ってみた感想はといえば、結構良かったです。

昨日は午後3時に大通から無料送迎バスに乗って定山渓のホテル鹿の湯に向かいました。

約1時間で定山渓に到着、晩ご飯まで時間があったので、早速行動を開始しました。

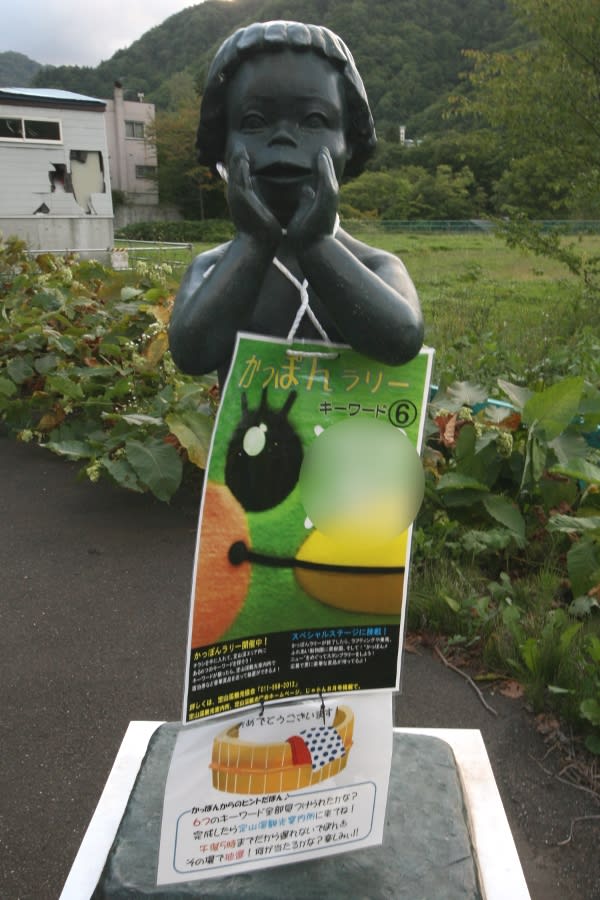

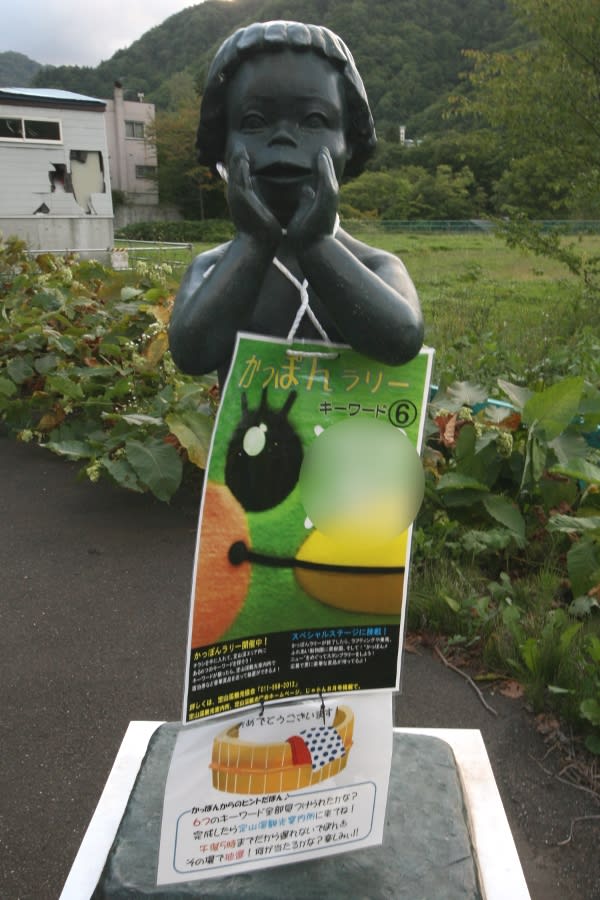

現在、定山渓ではかっぽんラリーという企画が開催中です。

定山渓温泉のあちこちにあるカッパ像を巡り、隠されたキーワードを集めて回るという内容で、キーワードは全部で6文字あり、全て集めて観光案内所に持っていくと豪華景品が当たるクジが引けます。

今回は講座旅行の参加者ほぼ全員で回ってみました。

最初は観光地の企画なので難易度はそれほどでもないだろうと踏んでいたのですが、意外にカッパ像の在り処についてのヒントが少なく、探し出すのが大変でした。

ラリーのコースもよく出来ていて、定山渓温泉の名所を一通り巡れるようになっていたのですが、観光案内所の営業時間が午後5時までで、ラリーを始めたのが午後4時15分・・。

かなり本気で走ってまわる感じでした。

なんとか午後5時に観光案内所に辿りつき、キーワードを記入した紙を渡すと、クジを引かせてくれました。

殆どの参加者は参加賞である13等だったのですが、私はその中でもっとも良い7等「ホテルミリオーネ日帰りペア入浴券」をゲットしました。

通常一人1500円するそうなので、かなり得した気分です。ただ、いったい誰と行くのでしょうか・・。(期限は12月末まで)

かっぽんラリーで走り回ったあとは、晩ご飯です。

今回の夕食は(多分学生プラン向けの)バイキングでした。

5000円ほどの宿泊料金を考えれば十分すぎる品揃えで、満腹になりました。

夕食後、部屋で一休みした後に、温泉巡りに出かけました。

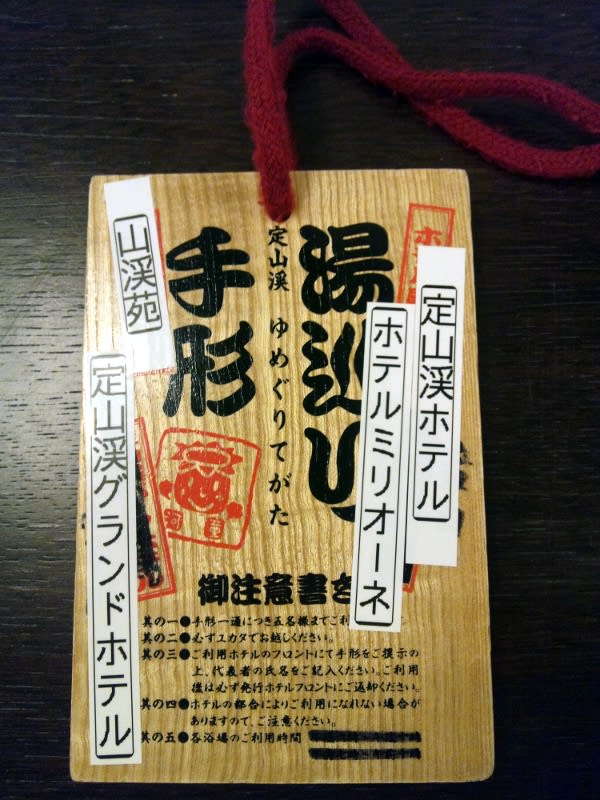

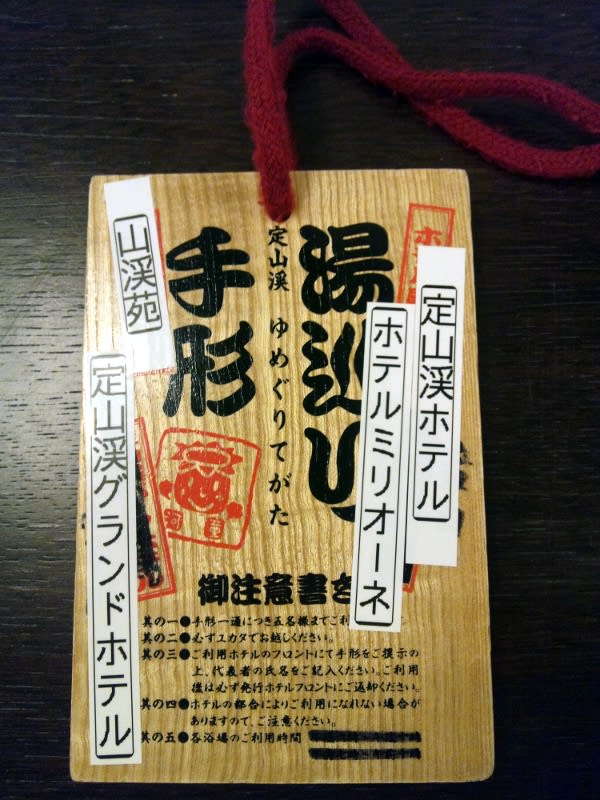

ホテル鹿の湯では、宿泊客向けに「湯巡り手形」というものを貸し出しており、定山渓にある他の4つのホテルのお風呂に入ることが出来ます。

まずは鹿の湯の向かいにある定山渓ホテルのお風呂に入りました。

ここは以前にも日帰りで入浴したことがあり、お風呂の中にあるプールで食後の運動をすることを目当てに行きました。

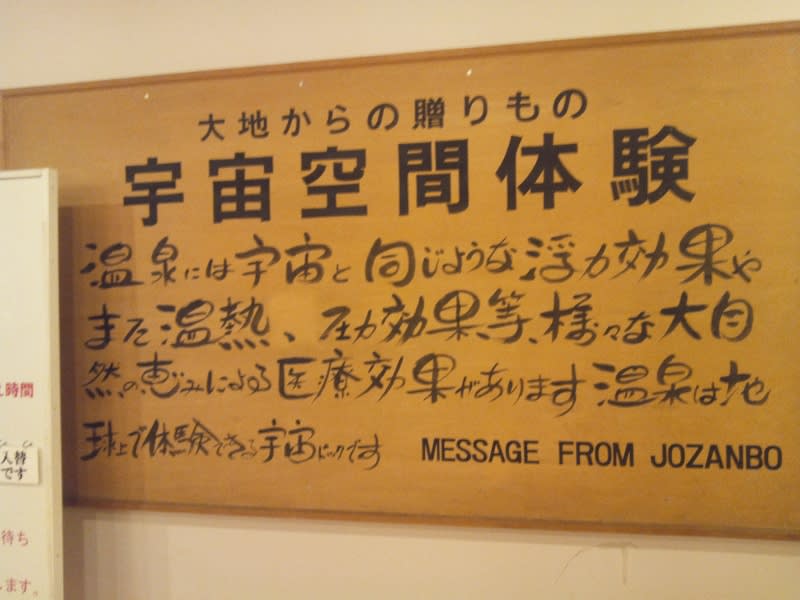

定山渓ホテルは定山渓温泉でも屈指の老舗なのですが、殊温泉については色々と風変わりで面白いです。

例として、お風呂の中に滑り台がある、"ミラクル波動水"の浴槽がある、露天風呂(底から泡が出てくる)に「温泉最高・露天はもっと最高!!そしてバイブ・夢でした。」という謎の売り文句が掲げられているetc..

とはいえ、他のホテルよりも浴槽の数が多く、色々な種類のお風呂を楽しむことが出来るのがこのホテルのお風呂の魅力でした。

定山渓ホテルでお風呂に漬かった後、夜9時からは部屋で宴会となりました。

ビンゴゲーム大会や結婚観の話などで盛り上がったのですが、そこはかとなく眠くなってきたので、私は11時半頃に離脱、鹿の湯の内風呂に入りにいきました。

鹿の湯のお風呂は浴槽の数こそ定山渓ホテルより少ないですが、十分に広く、露天風呂からは目の前に豊平川が眺められる良いお風呂でした。

また、湯上りには立派な休憩室が設けられていて、お茶やお水を飲みながらリクライニングチェアーでゆったり寛げました。

そうそう、鹿の湯・・というか、定山渓のお水はどれも非常に美味しかったです。定山渓周辺は札幌市の水源地となっているので、普段から我々も水道水として飲んでいるわけですが、水源地で飲む水は特に美味しく感じられました。

部屋に戻ると、まだ宴会は続いておりまして、結局午前3時にやっとお開きになり、就寝。

今朝は6時に起床。

ホテル前の橋の上で朝の定山渓のタイムラプス動画を撮ってみました。

最近はスマホ単独でタイムラプス撮影できるので、実に便利です。

ただ、アプリが安物だったので、フォーカスやらコントラストやらが固定されておらず、ちょっとチカチカした動画になってしまいました。。

7時半頃まで撮影していたのですが、いい加減体も冷えてきたのでホテルに戻ろうとしたところで、ちょうど友人が湯巡り手形を持って近くを通りかかりました。

というわけでそのまま湯巡りの続きに出発。まずはホテル山渓苑に向かいました。

山渓苑は中規模のホテルで、なんとなくアットホームな印象でした。お風呂も小さめでしたが、お湯が湯もみされていて、心なしか肌触りが柔らかくて気持ちよかったです。

続いて今度は定山渓グランドホテル瑞苑へ・・。

ここはグランドホテルという名に相応しく、なかなか豪華な内装でした。

お風呂も非常に凝った造りで、女神の石膏像が置かれていたり、ガラス張りの天井から光が降り注いでいたりと、ローマ風呂のようでした。

露天風呂は定山渓でもっとも広いそうで、ちょっとしたプールくらいの大きさ。全体的に温泉リゾートらしい雰囲気でした。

ホテルミリオーネも湯巡り手形の対象に入っていましたが、せっかく日帰り入浴券を貰ったので、またの機会に入ることにして、今回は残りの3つ全てを回ることができました。

各ホテルとも、やはりお風呂の趣向が異なっていて興味深かったです。宿泊客の客層もそれぞれ違うようで、うまいこと住み分けていることが分かりました。

はしご湯から戻った後、バイキングの朝食を食べ、送迎バスで札幌市街地に戻ってきました。

昨夜はみな夜が遅かったので、研究室に登校した人も眠たげ・・。殆どの人がいつもより早く研究室から帰宅していきました。

札幌から至近の定山渓。泊まってみることで、これまで知らなかったこの温泉の楽しみ方を味わえました。