弟が大学のオープンキャンパスで札幌に来ていたので、週末にドライブに行ってきました。

ファーム富田の花畑。

高校2年生のときの生物クラブ研修以来10年ぶりに来ました。相変わらず良い眺めでしたが、韓国や台湾からの観光客が多かったのが印象的でした。

上富良野にあるジェットコースターの道。

こちらは持参したドライブレコーダーによる走行映像。

過去何度か走りましたが、今回はとても天気が良く、いつにも増して美しい景色が楽しめました。

ちょっと寄り道して美瑛・青い池。

こちらも去年の秋に一度来ましたが、今回の方が日差しが強く、より青々として見えました。

美瑛の丘。ここは過去に北海道旅行に来た際には必ず寄っていました。

相変わらず日本離れした景色ですねぇ。

美瑛から旭川経由で道央道を使って札幌に戻りました。

途中、深川から少し遠回りして北竜町のひまわり畑に立ち寄りました。

シーズンの終わりに近かったため、満開!・・とはいきませんでしたが、初めて見る広大なひまわり畑に圧倒されました。

とにかく天気に恵まれたドライブ、弟も楽しんでくれたようです。

ファーム富田の花畑。

高校2年生のときの生物クラブ研修以来10年ぶりに来ました。相変わらず良い眺めでしたが、韓国や台湾からの観光客が多かったのが印象的でした。

上富良野にあるジェットコースターの道。

こちらは持参したドライブレコーダーによる走行映像。

過去何度か走りましたが、今回はとても天気が良く、いつにも増して美しい景色が楽しめました。

ちょっと寄り道して美瑛・青い池。

こちらも去年の秋に一度来ましたが、今回の方が日差しが強く、より青々として見えました。

美瑛の丘。ここは過去に北海道旅行に来た際には必ず寄っていました。

相変わらず日本離れした景色ですねぇ。

美瑛から旭川経由で道央道を使って札幌に戻りました。

途中、深川から少し遠回りして北竜町のひまわり畑に立ち寄りました。

シーズンの終わりに近かったため、満開!・・とはいきませんでしたが、初めて見る広大なひまわり畑に圧倒されました。

とにかく天気に恵まれたドライブ、弟も楽しんでくれたようです。

ご無沙汰しております、もとすけです。

先週末は七夕でした。

昔、沖縄にいた頃には七夕の日に原付で沖縄本島の南端にある大度海岸まで走り、海上の天の川を見たこともありました。

しかし、今年7月7日の札幌の天気は薄曇で、天の川を見ることは出来ませんでした。

札幌では8月に七夕を祝うので、本番はまだ先とはいえ、ここのところ天の川を見たい思いに駆られていました。

というわけで、この週末は天気がとても良かったので、研究室の同僚たちと天の川を見にいってきました。

土曜日の夜8時過ぎに札幌市内を出発し、この近辺で最もよく星が見える、中山峠と支笏湖を巡って(札幌~定山渓~中山峠~喜茂別~美笛峠~支笏湖~札幌というルート)きました。

中山峠では1時間ほど観察しました。思っていたよりも良く星が見え、流れ星もいくつか目撃しました。上の写真の右端に、他の星々と異なる方向に伸びる光の筋がありますが、これは多分流れ星の軌跡です。実は上の写真は25秒露光の写真を50枚ほど重ねて(比較(明)合成)表示しているのですが、ちょうどその撮影の合間に流れ星が流れたらしく、軌跡の中央付近が途切れているのが興味深いです。

【訂正】この軌跡について、コメントでイリジウムフレア(人工衛星のアンテナパネルによる太陽光反射)ではないかとのご指摘を頂きました。イリジウムフレアの予測サイトによれば、ちょうどこの写真を撮影した22時20分に中山峠付近でマイナス7等級のイリジウムフレアが予測されており、まさしくこれが写り込んだようです。狙わずに写ったものなので、ラッキーなことには違いありませんね・・

中山峠から西に向かい、喜茂別のセイコーマートで小休止した後、美笛峠を越えて支笏湖に向かいました。この道は初めて走ったのですが、予想よりも峠は険しくなく、30分程で支笏湖畔に到達しました。

支笏湖温泉付近は霧がかかっており、星は見えませんでしたがなかなか幻想的な光景でした。

ちなみにこれは山線鉄橋という湖畔の歩道橋なのですが、実は明治32年に鉄道橋として造られた道内現存最古の鉄橋です。元々は北海道官設鉄道上川線の砂川~妹背牛間に架かっていたのですが、大正時代に王子製紙の専用鉄道(山線)用として支笏湖畔に移設されました。知る人ぞ知る鉄道遺産です。

湖畔のスワンボートもなんだか不思議な雰囲気を醸し出していました。

支笏湖温泉から札幌方面に向かい、峠道に差し掛かる手前で霧が晴れ、また星空が見えるようになりました。

湖畔の駐車スペース付近から撮った星空です。少々ノイジーですが、天の川がちゃんと見えています。

天頂方向はご覧のような様子でした。

久しぶりに満天の星空を写真に収めることができました。

ただ、如何せん7年前に買った旧式のデジタル一眼(Canon EOS kiss digital X)では、どうしてもノイジーになってしまうのが残念・・。最近のカメラなら、もっと高感度で撮影してもかなり綺麗に写るんですけどね・・。

先週末は七夕でした。

昔、沖縄にいた頃には七夕の日に原付で沖縄本島の南端にある大度海岸まで走り、海上の天の川を見たこともありました。

しかし、今年7月7日の札幌の天気は薄曇で、天の川を見ることは出来ませんでした。

札幌では8月に七夕を祝うので、本番はまだ先とはいえ、ここのところ天の川を見たい思いに駆られていました。

というわけで、この週末は天気がとても良かったので、研究室の同僚たちと天の川を見にいってきました。

土曜日の夜8時過ぎに札幌市内を出発し、この近辺で最もよく星が見える、中山峠と支笏湖を巡って(札幌~定山渓~中山峠~喜茂別~美笛峠~支笏湖~札幌というルート)きました。

中山峠では1時間ほど観察しました。思っていたよりも良く星が見え、流れ星もいくつか目撃しました。上の写真の右端に、他の星々と異なる方向に伸びる光の筋がありますが、これは多分流れ星の軌跡です。実は上の写真は25秒露光の写真を50枚ほど重ねて(比較(明)合成)表示しているのですが、ちょうどその撮影の合間に流れ星が流れたらしく、軌跡の中央付近が途切れているのが興味深いです。

【訂正】この軌跡について、コメントでイリジウムフレア(人工衛星のアンテナパネルによる太陽光反射)ではないかとのご指摘を頂きました。イリジウムフレアの予測サイトによれば、ちょうどこの写真を撮影した22時20分に中山峠付近でマイナス7等級のイリジウムフレアが予測されており、まさしくこれが写り込んだようです。狙わずに写ったものなので、ラッキーなことには違いありませんね・・

中山峠から西に向かい、喜茂別のセイコーマートで小休止した後、美笛峠を越えて支笏湖に向かいました。この道は初めて走ったのですが、予想よりも峠は険しくなく、30分程で支笏湖畔に到達しました。

支笏湖温泉付近は霧がかかっており、星は見えませんでしたがなかなか幻想的な光景でした。

ちなみにこれは山線鉄橋という湖畔の歩道橋なのですが、実は明治32年に鉄道橋として造られた道内現存最古の鉄橋です。元々は北海道官設鉄道上川線の砂川~妹背牛間に架かっていたのですが、大正時代に王子製紙の専用鉄道(山線)用として支笏湖畔に移設されました。知る人ぞ知る鉄道遺産です。

湖畔のスワンボートもなんだか不思議な雰囲気を醸し出していました。

支笏湖温泉から札幌方面に向かい、峠道に差し掛かる手前で霧が晴れ、また星空が見えるようになりました。

湖畔の駐車スペース付近から撮った星空です。少々ノイジーですが、天の川がちゃんと見えています。

天頂方向はご覧のような様子でした。

久しぶりに満天の星空を写真に収めることができました。

ただ、如何せん7年前に買った旧式のデジタル一眼(Canon EOS kiss digital X)では、どうしてもノイジーになってしまうのが残念・・。最近のカメラなら、もっと高感度で撮影してもかなり綺麗に写るんですけどね・・。

こんばんは。

開花が遅れに遅れた、北海道の今年の桜は、今週末にようやく見ごろを迎えました。

私も、昨日は北大構内で、今日は日高の桜の名所"二十間道路"で花見をしてきました。

北大構内の桜についてはとりあえず置いておいて、今回は二十間道路の桜について紹介したいと思います。

二十間道路の桜並木は、五稜郭の桜と並んで、北海道でも屈指の桜スポットとして知られています。

札幌から車で2時間ほどの新ひだか町静内にあります。

日高といえば、競走馬の産地ですが、二十間道路の桜並木はそんな牧場地帯の中を真っ直ぐに6km以上も続いています。

元々、この二十間道路は新冠御料牧場を見学される皇族の行啓道路として明治36年に造成されたのだそうで、幅が二十間(36m)あることからこの名が付いたとのこと。

公式HP(二十間道路桜並木どっとこむ)の記載によれば、エゾヤマザクラ、カスミザクラ、ミヤマザクラなどが3000本も植えられているそうです。

二十間道路西側の入り口。

はるか先まで、延々と桜並木が続いています。

東側の終端付近で車を停めて見物しました。実に見事な桜並木です。

今月16日に開花宣言、昨日18日に満開宣言が発表されたところで、ちょうど見ごろでした。

本来は先週12日までが桜まつりの期間だったのですが、今年は開花が非常に遅れたため、まつりも1週間延長されていました。

桜をアップで。いいですねぇ。

まさに桜のトンネル。

つくづく日本人で良かった・・と思ったひとときでした。

二十間道路桜並木2013

ケータイで撮った車載動画もどうぞ・・

開花が遅れに遅れた、北海道の今年の桜は、今週末にようやく見ごろを迎えました。

私も、昨日は北大構内で、今日は日高の桜の名所"二十間道路"で花見をしてきました。

北大構内の桜についてはとりあえず置いておいて、今回は二十間道路の桜について紹介したいと思います。

二十間道路の桜並木は、五稜郭の桜と並んで、北海道でも屈指の桜スポットとして知られています。

札幌から車で2時間ほどの新ひだか町静内にあります。

日高といえば、競走馬の産地ですが、二十間道路の桜並木はそんな牧場地帯の中を真っ直ぐに6km以上も続いています。

元々、この二十間道路は新冠御料牧場を見学される皇族の行啓道路として明治36年に造成されたのだそうで、幅が二十間(36m)あることからこの名が付いたとのこと。

公式HP(二十間道路桜並木どっとこむ)の記載によれば、エゾヤマザクラ、カスミザクラ、ミヤマザクラなどが3000本も植えられているそうです。

二十間道路西側の入り口。

はるか先まで、延々と桜並木が続いています。

東側の終端付近で車を停めて見物しました。実に見事な桜並木です。

今月16日に開花宣言、昨日18日に満開宣言が発表されたところで、ちょうど見ごろでした。

本来は先週12日までが桜まつりの期間だったのですが、今年は開花が非常に遅れたため、まつりも1週間延長されていました。

桜をアップで。いいですねぇ。

まさに桜のトンネル。

つくづく日本人で良かった・・と思ったひとときでした。

二十間道路桜並木2013

ケータイで撮った車載動画もどうぞ・・

先週、円山動物園でシロクマを眺めた後、藻岩山に登ってきました。

実は、私、藻岩山ロープウェーの年間パスも持っているのです。

先月の初めに年間パスを購入し、これまで2回登りましたが、まだ昼にしか登ったことが無かったので、夜景は今回が初めてでした。

まだ日没前で夜景には中途半端な時間だからか、ロープウェーの乗客はまばらでした。

藻岩山は、一昨年の冬にリニューアルオープンしており、山麓から中腹まではロープウェー、中腹から山頂まではミニケーブルカー「もーりす号」で登る仕組みとなっています。

年間パスには、両方の運賃が含まれており、山麓駅の駐車場は無料ですから、気兼ねなく何度でも登ることができます。

山頂の展望台に着きました。展望台も、人影はまばら・・。記念撮影の係りの人が手持ち無沙汰にしていました。

ま、確かに天気もあまり良くないので、お客さんが少ないのも仕方ないかなぁと思いつつ、撮影。

琴似・手稲方面の景色。

手前に見えている小高い山は円山です。先週の記事で紹介した円山動物園や、北海道神宮は、この山の麓の円山公園内にあります。

さらに、画面奥の方には石狩湾が広がっています。

真駒内方面の景色。

展望台で景色を眺めている間に、徐々に暗くなってきて、町の灯りが浮かび上がってきました。

なかなか綺麗ではないですか・・!

さきほどの琴似・手稲方面も、灯が点くと綺麗な景色になりました。

画面の中央を斜めに横切るひときわ明るい光の筋は、国道5号線沿いの商業施設群ですね。

北大方面の夜景。

街灯りの少ない、暗いエリアが写真の中央付近に広がっていますが、そのエリアの右半分が北海道大学です。ちなみに左側は札幌競馬場の敷地です。こうして見ると、北大が札幌の街中にあることがよく分かりますね。

豊平川沿いの夜景。

市街地を蛇行しながら流れる様子が見て取れます。川と夜景のコラボレーションを見ていると、いつも住んでいる街とは思えないくらい、美しく感じました。

視点を少し左にずらして、今度は札幌駅からすすきの方面の夜景です。

この辺りは高層ビルが林立し、特に明るいエリアであることが分かりますね。

また、中心市街地は碁盤の目のように区画されているので、夜景も整然としていますね。

そして冒頭でも示した、遠景の夜景です。まるで宝石箱をひっくり返したかのような・・というありきたりの形容詞しか思い浮かびません。

この写真を撮る頃には、展望台にも多数のカップルがやってきて、大盛況となっていました。

ふらっと出向いた藻岩山でしたが、予想外にとっても美しい夜景を楽しむことができて、満足しました。

実は、私、藻岩山ロープウェーの年間パスも持っているのです。

先月の初めに年間パスを購入し、これまで2回登りましたが、まだ昼にしか登ったことが無かったので、夜景は今回が初めてでした。

まだ日没前で夜景には中途半端な時間だからか、ロープウェーの乗客はまばらでした。

藻岩山は、一昨年の冬にリニューアルオープンしており、山麓から中腹まではロープウェー、中腹から山頂まではミニケーブルカー「もーりす号」で登る仕組みとなっています。

年間パスには、両方の運賃が含まれており、山麓駅の駐車場は無料ですから、気兼ねなく何度でも登ることができます。

山頂の展望台に着きました。展望台も、人影はまばら・・。記念撮影の係りの人が手持ち無沙汰にしていました。

ま、確かに天気もあまり良くないので、お客さんが少ないのも仕方ないかなぁと思いつつ、撮影。

琴似・手稲方面の景色。

手前に見えている小高い山は円山です。先週の記事で紹介した円山動物園や、北海道神宮は、この山の麓の円山公園内にあります。

さらに、画面奥の方には石狩湾が広がっています。

真駒内方面の景色。

展望台で景色を眺めている間に、徐々に暗くなってきて、町の灯りが浮かび上がってきました。

なかなか綺麗ではないですか・・!

さきほどの琴似・手稲方面も、灯が点くと綺麗な景色になりました。

画面の中央を斜めに横切るひときわ明るい光の筋は、国道5号線沿いの商業施設群ですね。

北大方面の夜景。

街灯りの少ない、暗いエリアが写真の中央付近に広がっていますが、そのエリアの右半分が北海道大学です。ちなみに左側は札幌競馬場の敷地です。こうして見ると、北大が札幌の街中にあることがよく分かりますね。

豊平川沿いの夜景。

市街地を蛇行しながら流れる様子が見て取れます。川と夜景のコラボレーションを見ていると、いつも住んでいる街とは思えないくらい、美しく感じました。

視点を少し左にずらして、今度は札幌駅からすすきの方面の夜景です。

この辺りは高層ビルが林立し、特に明るいエリアであることが分かりますね。

また、中心市街地は碁盤の目のように区画されているので、夜景も整然としていますね。

そして冒頭でも示した、遠景の夜景です。まるで宝石箱をひっくり返したかのような・・というありきたりの形容詞しか思い浮かびません。

この写真を撮る頃には、展望台にも多数のカップルがやってきて、大盛況となっていました。

ふらっと出向いた藻岩山でしたが、予想外にとっても美しい夜景を楽しむことができて、満足しました。

先日、テレビを見ていたら、円山動物園でシロクマの赤ちゃんがプールデビューしたという話題が地方ニュースで流れていました。

実は正月に研究室の同僚たちと共に円山動物園に行ったのですが、そのときはシロクマの出産直後で見学は叶いませんでした。

今日は久しぶりに一日中暇だったので、ドライブがてら実際に見にいってきました。

一昨年の雪まつりの際に買った、円山動物園の年間パスポート。今日はこれを使って入園しました。

シロクマの園舎前に着くと、人だかりが出来ていました。(この写真は帰り際に撮ったので、お客さんが減っています・・)

プールに目をやると、お、いたいた!シロクマの赤ちゃんです。

去年の12月にララというお母さんグマから生まれた双子で、まだ性別が分からないため、名前も付けられていません。

プールでじゃれあっていたと思ったら、不意にケンカしはじめました。

すぐにケンカは終わり、片方の赤ちゃんはプールを離れてお母さんのところへ、もう一方はまだしばらくプールで遊んでいました。

お母さんグマに付いていく赤ちゃん

おっぱいを飲んでいますね。やっぱり哺乳類なんだなぁと感心。

ゆっくりと、10分くらいの間飲み続けていました。

授乳が終わり、お母さんグマが立ち上がりました。身長は約2m!大きいです。オスだと3m近くにまで成長するそうで、出会い頭に戦って勝てる気がしません。

午後5時前、動物園の閉園に合わせて、赤ちゃんグマは屋内に帰っていきました。

それにしても、シロクマの赤ちゃんは可愛かったです。

円山動物園は日本の動物園の中でもっともシロクマの自然繁殖に長けている動物園だそうで、双子グマのお母さんであるララは、既に5頭の子供を生んでおり、それぞれ全国各地の動物園に移って活躍しています。

今回の双子の赤ちゃんグマも、いずれどこかの動物園に旅立っていくのでしょうが、しばらくは札幌で成長の様子を楽しめるはずなので、また年間パスポートを使って見にいきたいと思います。

実は正月に研究室の同僚たちと共に円山動物園に行ったのですが、そのときはシロクマの出産直後で見学は叶いませんでした。

今日は久しぶりに一日中暇だったので、ドライブがてら実際に見にいってきました。

一昨年の雪まつりの際に買った、円山動物園の年間パスポート。今日はこれを使って入園しました。

シロクマの園舎前に着くと、人だかりが出来ていました。(この写真は帰り際に撮ったので、お客さんが減っています・・)

プールに目をやると、お、いたいた!シロクマの赤ちゃんです。

去年の12月にララというお母さんグマから生まれた双子で、まだ性別が分からないため、名前も付けられていません。

プールでじゃれあっていたと思ったら、不意にケンカしはじめました。

すぐにケンカは終わり、片方の赤ちゃんはプールを離れてお母さんのところへ、もう一方はまだしばらくプールで遊んでいました。

お母さんグマに付いていく赤ちゃん

おっぱいを飲んでいますね。やっぱり哺乳類なんだなぁと感心。

ゆっくりと、10分くらいの間飲み続けていました。

授乳が終わり、お母さんグマが立ち上がりました。身長は約2m!大きいです。オスだと3m近くにまで成長するそうで、出会い頭に戦って勝てる気がしません。

午後5時前、動物園の閉園に合わせて、赤ちゃんグマは屋内に帰っていきました。

それにしても、シロクマの赤ちゃんは可愛かったです。

円山動物園は日本の動物園の中でもっともシロクマの自然繁殖に長けている動物園だそうで、双子グマのお母さんであるララは、既に5頭の子供を生んでおり、それぞれ全国各地の動物園に移って活躍しています。

今回の双子の赤ちゃんグマも、いずれどこかの動物園に旅立っていくのでしょうが、しばらくは札幌で成長の様子を楽しめるはずなので、また年間パスポートを使って見にいきたいと思います。

春休み帰省の帰路もpeach利用でした。

JA803P(Airbus A320)

関空上空

もやもや

乗鞍山上空。写真下側の黒い筋は飛行機雲の影!

下北半島の北端

JA803P(Airbus A320)

関空上空

もやもや

乗鞍山上空。写真下側の黒い筋は飛行機雲の影!

下北半島の北端

春休みに帰省したついでに、ちょっと大阪の面白スポットを訪ねてきました。

こちらは大阪市の淀川に架かる淀川橋梁という鉄橋です。

今から80年以上前の昭和4年(1929年)に竣工したこの橋は長さ600mほどあり、淀川の北岸と南岸を一直線に結ぶ歩道が設けられています。自動車が通らず安心して通行できるので、地元の人の生活ルートとなっています。

一見すると、手すりが木造で古風なのが目に付く程度で、それほど変な橋には見えません。

おや、なにやら向こうからやってきましたねぇ・・

んっ!?

貨物列車用の電気機関車が間近に迫ってきましたよ!

あっという間に通過していきました・・

実はこの橋、世にも珍しい歩行者と鉄道の共用橋なのです。

淀川橋梁は城東貨物線という、城東線(現在の大阪環状線の東側部分)を迂回する貨物列車用の支線上にあります。橋の完成当時から線路を複線配置できるスペースがあったものの、城東貨物線自体は長らく単線で運用されてきたため、余った鉄橋の上流側の空間を大阪市が借り受け、「赤川仮橋」という木造の人道橋が併設されているのです。

こちらは淀川橋梁の南端。人道橋には確かに「赤川仮橋」という銘版が付けられています。

平成に入ってから、橋の床に鉄板が敷かれ、手すりも高くなって安心して渡れるようになりましたが、以前はこんな感じ(大阪市HP)だったそうです。いかにも仮橋っぽい感じです。「仮」と言っても、半世紀以上この形で使われてきたのですが・・

ところが、完成から80年以上が経った今、この淀川橋梁+赤川仮橋は大きな転換期を迎えようとしています。

実は、城東貨物線は現在、「おおさか東線」として旅客路線化の工事が進んでおり、既に放出(はなてん)から久宝寺までの南半分の区間が複線・電化され、旅客営業されています。今後、2018年頃には放出から新大阪を経由して大阪駅の北側に新設される北梅田駅までの区間が開業する予定となっています。

で、この淀川橋梁もついに複線化されることとなり、今年の秋には赤川仮橋を閉鎖・撤去することが決まっているのです。

つまり、この列車と歩行者が間近に共存する鉄橋の光景は、あと半年ほどで見られなくなるというわけです。

現在貨物列車が走っている線路も、ところどころで老朽化が進んでいるため、赤川仮橋の撤去後の跡地に新線を敷設し、旧線の補修を行うそうです。

それにしても、完成から90年近く経過した鉄橋に、新たに線路を敷くとは、凄い話です。

やっと「仮」ではない、本来の姿になるというわけですね。

この淀川橋梁、橋の上からの眺めもはなかなか良く、梅田から天六方面の超高層ビル群や、淀川沿いのワンド(湾処)という地形に発達したヨシ原の眺めが楽しめます。

また、人道橋側は夜になるとひっそりとライトアップされるので、一層ワンダーな情景を味わえますよ。

この淀川橋梁+赤川仮橋の姿が見られるのもあと半年ほど。今の間にしっかりと記憶に留めておきたい、大阪の風景の一つです。

こちらは大阪市の淀川に架かる淀川橋梁という鉄橋です。

今から80年以上前の昭和4年(1929年)に竣工したこの橋は長さ600mほどあり、淀川の北岸と南岸を一直線に結ぶ歩道が設けられています。自動車が通らず安心して通行できるので、地元の人の生活ルートとなっています。

一見すると、手すりが木造で古風なのが目に付く程度で、それほど変な橋には見えません。

おや、なにやら向こうからやってきましたねぇ・・

んっ!?

貨物列車用の電気機関車が間近に迫ってきましたよ!

あっという間に通過していきました・・

実はこの橋、世にも珍しい歩行者と鉄道の共用橋なのです。

淀川橋梁は城東貨物線という、城東線(現在の大阪環状線の東側部分)を迂回する貨物列車用の支線上にあります。橋の完成当時から線路を複線配置できるスペースがあったものの、城東貨物線自体は長らく単線で運用されてきたため、余った鉄橋の上流側の空間を大阪市が借り受け、「赤川仮橋」という木造の人道橋が併設されているのです。

こちらは淀川橋梁の南端。人道橋には確かに「赤川仮橋」という銘版が付けられています。

平成に入ってから、橋の床に鉄板が敷かれ、手すりも高くなって安心して渡れるようになりましたが、以前はこんな感じ(大阪市HP)だったそうです。いかにも仮橋っぽい感じです。「仮」と言っても、半世紀以上この形で使われてきたのですが・・

ところが、完成から80年以上が経った今、この淀川橋梁+赤川仮橋は大きな転換期を迎えようとしています。

実は、城東貨物線は現在、「おおさか東線」として旅客路線化の工事が進んでおり、既に放出(はなてん)から久宝寺までの南半分の区間が複線・電化され、旅客営業されています。今後、2018年頃には放出から新大阪を経由して大阪駅の北側に新設される北梅田駅までの区間が開業する予定となっています。

で、この淀川橋梁もついに複線化されることとなり、今年の秋には赤川仮橋を閉鎖・撤去することが決まっているのです。

つまり、この列車と歩行者が間近に共存する鉄橋の光景は、あと半年ほどで見られなくなるというわけです。

現在貨物列車が走っている線路も、ところどころで老朽化が進んでいるため、赤川仮橋の撤去後の跡地に新線を敷設し、旧線の補修を行うそうです。

それにしても、完成から90年近く経過した鉄橋に、新たに線路を敷くとは、凄い話です。

やっと「仮」ではない、本来の姿になるというわけですね。

この淀川橋梁、橋の上からの眺めもはなかなか良く、梅田から天六方面の超高層ビル群や、淀川沿いのワンド(湾処)という地形に発達したヨシ原の眺めが楽しめます。

また、人道橋側は夜になるとひっそりとライトアップされるので、一層ワンダーな情景を味わえますよ。

この淀川橋梁+赤川仮橋の姿が見られるのもあと半年ほど。今の間にしっかりと記憶に留めておきたい、大阪の風景の一つです。

3月になりました。

そろそろ春の足音も近付き、九州などでは気温が30℃近くまで上がるところも出てきていますが、北海道はこのところ真冬のような天候に逆戻りしています。

こちら、今夜の北大・理学部ローンの風景なのですが、一面積雪で埋まっております。

画面右下に、何かが埋もれているのがお分かりでしょうか?

これはちょうど一週間前の同じ場所の写真ですが、これ、実は看板なのです。どんな看板かというと・・、

ジャジャーン!このジンギスカンパーティーの残り炭の処理についての看板なのです。

写真を見てお分かりのとおり、そこそこの高さがある看板なのですが、今冬は記録的な大雪で、この看板が完全に埋もれるほどの積雪がまだ続いているというわけです。

札幌気象台のアメダスの記録では、3月10日午後8時現在の積雪深は127cmとなっております。昨日は一時130cmまでいきましたが、これは3月としては1946年以来、約70年ぶりという、記録的な状態です。

こちらは気象庁発表の現在の天気図です。

教科書に載りそうな、見事な西高東低の冬型気圧配置です。

先週末の猛烈な暴風雪は記憶に新しいところですが、今週末も立て続けに低気圧が北海道上空を通過し、土曜日日曜日と強風と雪が続きました。

昨日はそんな天候の合間を縫って藻岩山に登ってきた(実は初めて)のですが、展望台から雪雲が札幌を飲み込む様子がよく見えて驚きました。

こちらは札幌都心部の様子です。JRタワービルが雪で霞んで見えます。

こちらは北西側。円山公園や琴似、北大といった、日本海側の景色が見えていますが、画面奥の方では、猛烈な吹雪になっていて、雪雲と区別が付かなくなっていました。

こちらは東側。札幌ドームなどが見えています。こちらは、ちょうど日本海側と太平洋側の狭間のような場所なので、雪雲の壁が連なっていました。

高いところから見ると、雪はこんな風に見えるんですね。

週間天気予報を見る限り、まだしばらくは雪の日が続きそうです。今年は積雪が多いので、地面に咲く春の花たちを楽しめるのはまだまだ先になりそう・・。

そろそろ春の足音も近付き、九州などでは気温が30℃近くまで上がるところも出てきていますが、北海道はこのところ真冬のような天候に逆戻りしています。

こちら、今夜の北大・理学部ローンの風景なのですが、一面積雪で埋まっております。

画面右下に、何かが埋もれているのがお分かりでしょうか?

これはちょうど一週間前の同じ場所の写真ですが、これ、実は看板なのです。どんな看板かというと・・、

ジャジャーン!このジンギスカンパーティーの残り炭の処理についての看板なのです。

写真を見てお分かりのとおり、そこそこの高さがある看板なのですが、今冬は記録的な大雪で、この看板が完全に埋もれるほどの積雪がまだ続いているというわけです。

札幌気象台のアメダスの記録では、3月10日午後8時現在の積雪深は127cmとなっております。昨日は一時130cmまでいきましたが、これは3月としては1946年以来、約70年ぶりという、記録的な状態です。

こちらは気象庁発表の現在の天気図です。

教科書に載りそうな、見事な西高東低の冬型気圧配置です。

先週末の猛烈な暴風雪は記憶に新しいところですが、今週末も立て続けに低気圧が北海道上空を通過し、土曜日日曜日と強風と雪が続きました。

昨日はそんな天候の合間を縫って藻岩山に登ってきた(実は初めて)のですが、展望台から雪雲が札幌を飲み込む様子がよく見えて驚きました。

こちらは札幌都心部の様子です。JRタワービルが雪で霞んで見えます。

こちらは北西側。円山公園や琴似、北大といった、日本海側の景色が見えていますが、画面奥の方では、猛烈な吹雪になっていて、雪雲と区別が付かなくなっていました。

こちらは東側。札幌ドームなどが見えています。こちらは、ちょうど日本海側と太平洋側の狭間のような場所なので、雪雲の壁が連なっていました。

高いところから見ると、雪はこんな風に見えるんですね。

週間天気予報を見る限り、まだしばらくは雪の日が続きそうです。今年は積雪が多いので、地面に咲く春の花たちを楽しめるのはまだまだ先になりそう・・。

こんにちは。2月最初の更新でございます。

先週、1月28日に閲覧数が55万回を突破していたようです。完全に確認を忘れていました・・orz

前回50万回を突破したのが去年の8月2日だったので、今回は約半年かかりました。やはり、ここのところ更新がおぼつかなかった影響が出てますねぇ。。

都市人口との比較や、閲覧回数の推移の記録などは、次回60万回突破の際に改めて記事にしようと思います。

さて、昨夜は北海道でM6.5のかなり大きな地震があり、驚きました。

震源は帯広市からほど近い十勝地方中部、震源の深さは108kmでした。最大震度は浦幌町や釧路市、根室市で震度5強を観測しています。札幌の震度は3でしたが、長く揺れが続いたのが印象的でした。

今回の地震の特徴として、震源がかなり深かったことから、太平洋プレートに沿って揺れが伝わり、東日本の広い範囲で揺れを観測した点が挙げられます。根室などは震源からの距離が札幌よりも遠いにも関らず、強い揺れとなりました。日高山脈近辺の陸域で発生する地震は、比較的深い場所で発生することが間々見受けられますが、今回もその例に含まれる地震のようです。

ところで、今回の地震では初めて私のケータイの緊急地震速報が鳴ってビビりました。

地震が起きた23時17分頃は、私は研究室内の休憩室で後輩と談笑していました。そこにまず後輩のケータイのサイレンが鳴り響き、すぐに緊急地震速報だと気付きました。そのとき、私はケータイを自室の机の上に置いていたので、急いで取りに戻ったところ、こちらにも緊急地震速報が来ていたので、慌てて部屋の扉を開放し、廊下に飛び出しました。

我が研究室はビルの7階にあるので、揺れが大きくなる前に階下に降りようと思い、駆け下りはじめたところで、実際に揺れ始めました。

揺れてる最中に階段を降りるのは危険と判断し、結局7階の廊下で揺れが収まるまで待つことにしました。揺れは3分ほど続きましたが、幸い思ったほど大きくはならず、物が落ちたり倒れたりすることもありませんでした。

今回は震源が離れていたので、緊急地震速報から実際に揺れるまで数十秒ほど猶予がありました。しかし、緊急地震速報が来てからの対応については、机の下に隠れるか、物が少ない廊下で待機するか、階下に降りるかなど、どう動くべきかを改めて検討する必要があると思いました。

先週、1月28日に閲覧数が55万回を突破していたようです。完全に確認を忘れていました・・orz

前回50万回を突破したのが去年の8月2日だったので、今回は約半年かかりました。やはり、ここのところ更新がおぼつかなかった影響が出てますねぇ。。

都市人口との比較や、閲覧回数の推移の記録などは、次回60万回突破の際に改めて記事にしようと思います。

さて、昨夜は北海道でM6.5のかなり大きな地震があり、驚きました。

震源は帯広市からほど近い十勝地方中部、震源の深さは108kmでした。最大震度は浦幌町や釧路市、根室市で震度5強を観測しています。札幌の震度は3でしたが、長く揺れが続いたのが印象的でした。

今回の地震の特徴として、震源がかなり深かったことから、太平洋プレートに沿って揺れが伝わり、東日本の広い範囲で揺れを観測した点が挙げられます。根室などは震源からの距離が札幌よりも遠いにも関らず、強い揺れとなりました。日高山脈近辺の陸域で発生する地震は、比較的深い場所で発生することが間々見受けられますが、今回もその例に含まれる地震のようです。

ところで、今回の地震では初めて私のケータイの緊急地震速報が鳴ってビビりました。

地震が起きた23時17分頃は、私は研究室内の休憩室で後輩と談笑していました。そこにまず後輩のケータイのサイレンが鳴り響き、すぐに緊急地震速報だと気付きました。そのとき、私はケータイを自室の机の上に置いていたので、急いで取りに戻ったところ、こちらにも緊急地震速報が来ていたので、慌てて部屋の扉を開放し、廊下に飛び出しました。

我が研究室はビルの7階にあるので、揺れが大きくなる前に階下に降りようと思い、駆け下りはじめたところで、実際に揺れ始めました。

揺れてる最中に階段を降りるのは危険と判断し、結局7階の廊下で揺れが収まるまで待つことにしました。揺れは3分ほど続きましたが、幸い思ったほど大きくはならず、物が落ちたり倒れたりすることもありませんでした。

今回は震源が離れていたので、緊急地震速報から実際に揺れるまで数十秒ほど猶予がありました。しかし、緊急地震速報が来てからの対応については、机の下に隠れるか、物が少ない廊下で待機するか、階下に降りるかなど、どう動くべきかを改めて検討する必要があると思いました。

こんばんは。

またも間が空いてしまいました。。

すっかり年も明けてしまいましたが、改めまして、本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、今週から研究も再開しまして、現在我が研究の論文化の作業を楽しみつつ鋭意進めているところです。かれこれ1年くらい、論文化するする言って手をつけていなかったので、ようやく・・という感じもしますが、しかしこの1年間の間にかなり成果の方もブラッシュアップできたと思います。

できれば、来月くらいには第一次の投稿まで持っていければ・・と思っています。

で、です。

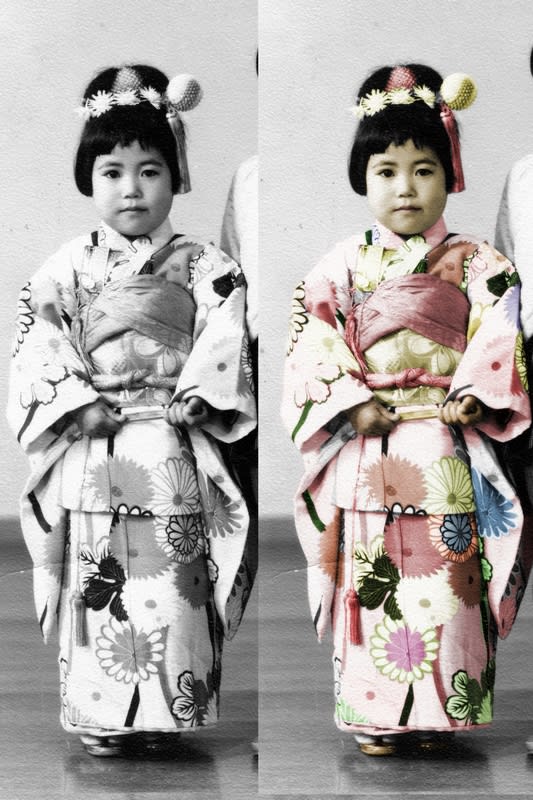

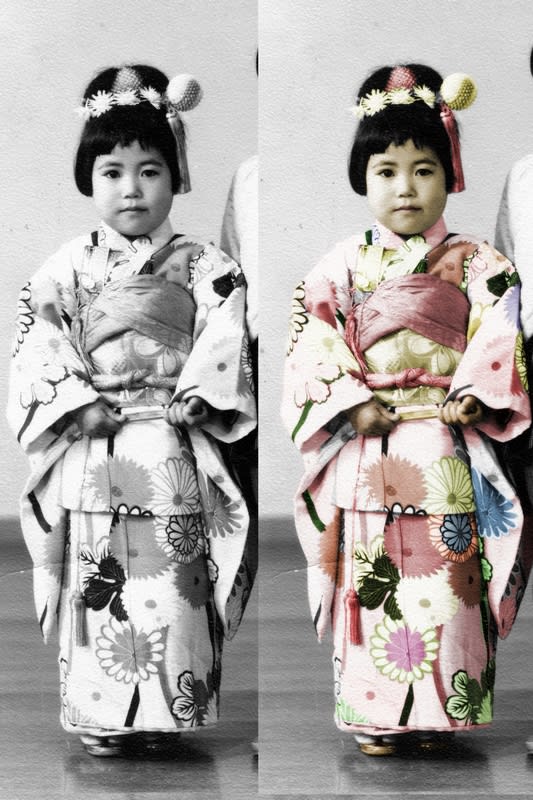

まあ論文化に全力投球したいところではあるのですが、人間なかなか集中力というものは持たないものです。ついつい手を止めてしまう時間があります。そんな時間に、ふと趣味の世界に手を出してしまい、ちょっとしたマイブームになっているのが、今回紹介する、"デジタル着色"です。

デジタル着色とは、ようはPhotoshopなどのPCソフトを使い、白黒写真に擬似的に色を付けることを指します。

実は、私の研究ではPhotoshopの代わりにGIMPというフリーソフトを図表の編集などに使っているのですが、そのツールの中に、"着色"というものがありました。この"着色"ツール、目にするたびに気になっていたのですが、先日試しに手元の白黒写真に使ってみたところ、思いの外良い感じに使えてしまったのです。

まあ、早速before & afterでその結果をお見せしましょう。。

これがBefore。大正12年に、熊本・水前寺公園の写真館で撮影された、私の祖母(1919-2006)の写真です。

で、これにデジタル着色すると・・・、

こんな感じになりました!

おお、まるで日本人形のような可憐さではないですか・・!

気を良くした私は、さらに別の写真にも手を出しました。

こちら、上の写真と同時期に撮られた、祖母の日常の写真です。

これに色を付けると・・・、

こうなりました!

表情がとてもリアルになり、90年も前の写真とは思えなくなりましたね。

カラーになったことで、手にトランプのようなものを持っていることに気付きました。

さらに、他の写真にも挑戦してみました。

こちら、一気に時代は下りまして、昭和30年前後の我が父の幼き頃の写真です。

遊園地のジェットコースターに歯を食いしばって乗っております。

これに色を付けると・・、

こうなりました。

今度は頑張って背景にも色を塗ってみました。昭和30年代だったものが、昭和50年代くらいの写真のような雰囲気になりましたね。

ちなみに、色は適当に付けているので、本当にこんな色だったとは限りません。

祖母、父とカラー化したので、さらに母の幼少時代もカラー化してみました。

母の七五三のときの写真です。

白黒だと、イマイチ雰囲気が分からなかったのですが、色を付けたことで七五三の晴れの雰囲気が伝わってくるようになりました。

・・如何でしょうか。昔は白黒写真に色を付けようと思うと、専用の塗料を使い、熟練した技術で行なわなければなりませんでしたが、今では私のような素人でも手軽に挑戦できるような時代になったのです。

白黒のままだと、歴史の一ページに過ぎない写真も、カラー化することで現実感を帯びるようになることが、今回の挑戦で分かりました。

もっと技術を磨いて、さらに色んな写真のカラー化にチャレンジしてみたいと思います。(論文執筆の支障にならない程度に・・)

またも間が空いてしまいました。。

すっかり年も明けてしまいましたが、改めまして、本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、今週から研究も再開しまして、現在我が研究の論文化の作業を楽しみつつ鋭意進めているところです。かれこれ1年くらい、論文化するする言って手をつけていなかったので、ようやく・・という感じもしますが、しかしこの1年間の間にかなり成果の方もブラッシュアップできたと思います。

できれば、来月くらいには第一次の投稿まで持っていければ・・と思っています。

で、です。

まあ論文化に全力投球したいところではあるのですが、人間なかなか集中力というものは持たないものです。ついつい手を止めてしまう時間があります。そんな時間に、ふと趣味の世界に手を出してしまい、ちょっとしたマイブームになっているのが、今回紹介する、"デジタル着色"です。

デジタル着色とは、ようはPhotoshopなどのPCソフトを使い、白黒写真に擬似的に色を付けることを指します。

実は、私の研究ではPhotoshopの代わりにGIMPというフリーソフトを図表の編集などに使っているのですが、そのツールの中に、"着色"というものがありました。この"着色"ツール、目にするたびに気になっていたのですが、先日試しに手元の白黒写真に使ってみたところ、思いの外良い感じに使えてしまったのです。

まあ、早速before & afterでその結果をお見せしましょう。。

これがBefore。大正12年に、熊本・水前寺公園の写真館で撮影された、私の祖母(1919-2006)の写真です。

で、これにデジタル着色すると・・・、

こんな感じになりました!

おお、まるで日本人形のような可憐さではないですか・・!

気を良くした私は、さらに別の写真にも手を出しました。

こちら、上の写真と同時期に撮られた、祖母の日常の写真です。

これに色を付けると・・・、

こうなりました!

表情がとてもリアルになり、90年も前の写真とは思えなくなりましたね。

カラーになったことで、手にトランプのようなものを持っていることに気付きました。

さらに、他の写真にも挑戦してみました。

こちら、一気に時代は下りまして、昭和30年前後の我が父の幼き頃の写真です。

遊園地のジェットコースターに歯を食いしばって乗っております。

これに色を付けると・・、

こうなりました。

今度は頑張って背景にも色を塗ってみました。昭和30年代だったものが、昭和50年代くらいの写真のような雰囲気になりましたね。

ちなみに、色は適当に付けているので、本当にこんな色だったとは限りません。

祖母、父とカラー化したので、さらに母の幼少時代もカラー化してみました。

母の七五三のときの写真です。

白黒だと、イマイチ雰囲気が分からなかったのですが、色を付けたことで七五三の晴れの雰囲気が伝わってくるようになりました。

・・如何でしょうか。昔は白黒写真に色を付けようと思うと、専用の塗料を使い、熟練した技術で行なわなければなりませんでしたが、今では私のような素人でも手軽に挑戦できるような時代になったのです。

白黒のままだと、歴史の一ページに過ぎない写真も、カラー化することで現実感を帯びるようになることが、今回の挑戦で分かりました。

もっと技術を磨いて、さらに色んな写真のカラー化にチャレンジしてみたいと思います。(論文執筆の支障にならない程度に・・)

大変長らくご無沙汰しておりました。

もとすけです。

ひとまず、私は元気です。

忙しさや寒さでブログ更新が長期間滞りがちとなっておりますが、色々書きたいネタも溜まってきており、そろそろ本腰を入れて再開しようかと思います。

さてさて、再開第一弾の記事としまして、最近行ったPCモニターの修理記を紹介したいと思います。

こちらは私の研究用PCのモニター、サムスンのSync Master 204B(2006年製)。我が研究用PCは2台のモニターにメイン画面とサブ画面を表示する、デュアルモニターとして運用しており、そのメインモニターです。

もともとは17inchの4:3画面のモニター1台のみで使っていたのですが、私物の20inch 16:9のモニターを今年1月に追加し、デュアルにしました。それ以来メインモニターとして17inchモニター、サブモニターとして20inchモニターを使っていました。しかし、17inchモニターは小さく、解像度も1280x1024と少し物足りない性能でした。そこで、9月末に廃棄予定だった研究室の解析装置用20inchモニターを譲ってもらい、メインモニターを取り替えたのです。。4:3の20inch画面はかなり大きく、解像度も1600x1200と大幅にアップしました。

ところが、喜んだのもつかの間、先月終わり頃に電源が点かなくなってしまいました・・。そもそも、廃棄される予定だったのも電源不調が原因だったそうで、使用する際には電源ケーブルを何度か抜き差ししないと安定しないような状態でした。

とりあえず、研究室の同僚と一緒に、のび太のママよろしく殴ったり、蹴ったりしたのですが、全く復旧の目処立たず・・。(ま、当然ですが)

仕方がないので、メインモニターは以前使っていた17inchのモニターに戻して当座は凌ぐことにしました。

しかし、やはり一度大画面に慣れてしまうと、ちっちゃい画面はストレスが溜まります。よし、買い換えようと思い、中古品のショッピングサイトを見たのですが、意外に高い・・!同じ機種の場合、今でも1万円以上はするようです。では修理に出すかというと、やはり4、5千円は掛かってしまいそう。。

そこで、だめもとで自力で修理を試みることにしました。

まずは、どこが壊れているのか把握するため、分解してみます。

最近のモニターって、コスト削減のために、ねじ止めではなくてはめ込み式になってるんですね・・。修理を前提としていないため、とってもはずしにくかったです。仕方ないので、傷つくのを覚悟してマイナスドライバーで隙間からこじ開けていきました。

しばらく格闘すると、半分くらい開きました。しかし、結構ストッパーが固く出来ているらしく、画面の周囲全てをこじ開けないと外れませんでした。

20分くらい格闘して、やっとフレームが外れました。

画面側を裏返して、背面の外枠を外しました。

液晶の裏側に付いていた金属カバーのねじを外すと、電子回路が現れました。

左が画像処理、右が電源関係といったところでしょうか。

とりあえず、電子回路をまるごと取り外してみました。

よーく各パーツを見てみると・・、おや?

電解コンデンサーが膨らんでる!

一番手前のコンデンサー(25V 330μF)の頭部(防爆弁)が破裂し、液漏れしていました。こうなってしまうと、コンデンサー(蓄電、放電)としての役割は果たせないそうです。

しかも、隣接する2個のコンデンサー(25V 870μF)も頭部が膨らんでいて、結構危険な状態でした。

ネットで調べてみると、これらのコンデンサー、一時期不良品が頻発したメーカー製のようで、Sync Master 204Bもコンデンサー原因の不具合が多発しているそうです。コンデンサーは自力で交換可能な部品で、ネット上でも交換の仕方が紹介されていたので、私もチャレンジしてみることにしました。

まずは部品を購入。

ススキノの狸小路にある、梅沢無線で25V 330μFのコンデンサー1本と25V 1000μFのコンデンサー2本を購入。この店、コンパクトな店内ながら、品揃えはなかなか豊富で、ちょっとした秋葉原な雰囲気でした。値段はそれぞれ63円と105円/1本で、思いのほか格安。

部品を持ち帰って、早速作業開始。

研究室にあった電子工作用の20Wと30Wのハンダゴテを使って故障コンデンサーの取り外しに挑んだのですが、ハンダはびくともしませんでした。

より強力な60Wのハンダゴテを投入し、再挑戦したところ、ようやくハンダが融け、コンデンサーを抜くことができました。

一度抜き方を覚えると、あとはスムーズで、3つのコンデンサーを綺麗に取り外すことができました。基板の穴にハンダが残らなかったので、新品の取り付けも楽そう。

手前の3箇所の円内に新しいコンデンサーを取り付けていきます。

取り外しに比べると、取り付けはとても簡単でした。プラスとマイナスを間違えないように注意しつつ、2本の端子を穴に差し込んで、軽く外側に曲げてからハンダ付けするだけです。

綺麗なハンダ付けとは言えないですが、動けば良いので気にしない、気にしない。

こうして3本の新しいコンデンサーが取り付けられました。交換前と比べると、頭部が平らなことが分かります。

あとは、元通りに組み立てていくのみです。

まずは電子回路を液晶の裏側に載せて、色々なケーブルを接続して、ねじ止めして・・、

背面カバーを閉めて、

前面フレームをはめ込んで復元完了!

さて、電源は点くのか?

・

・

・

・

点きました!

自分の腕が恐ろしい。初めての修理挑戦で、無事に快復させることができました。

これまでとは見違えるように、スムーズにバックライトが安定します。これで今後は大画面ライフを満喫できそうです。

もとすけです。

ひとまず、私は元気です。

忙しさや寒さでブログ更新が長期間滞りがちとなっておりますが、色々書きたいネタも溜まってきており、そろそろ本腰を入れて再開しようかと思います。

さてさて、再開第一弾の記事としまして、最近行ったPCモニターの修理記を紹介したいと思います。

こちらは私の研究用PCのモニター、サムスンのSync Master 204B(2006年製)。我が研究用PCは2台のモニターにメイン画面とサブ画面を表示する、デュアルモニターとして運用しており、そのメインモニターです。

もともとは17inchの4:3画面のモニター1台のみで使っていたのですが、私物の20inch 16:9のモニターを今年1月に追加し、デュアルにしました。それ以来メインモニターとして17inchモニター、サブモニターとして20inchモニターを使っていました。しかし、17inchモニターは小さく、解像度も1280x1024と少し物足りない性能でした。そこで、9月末に廃棄予定だった研究室の解析装置用20inchモニターを譲ってもらい、メインモニターを取り替えたのです。。4:3の20inch画面はかなり大きく、解像度も1600x1200と大幅にアップしました。

ところが、喜んだのもつかの間、先月終わり頃に電源が点かなくなってしまいました・・。そもそも、廃棄される予定だったのも電源不調が原因だったそうで、使用する際には電源ケーブルを何度か抜き差ししないと安定しないような状態でした。

とりあえず、研究室の同僚と一緒に、のび太のママよろしく殴ったり、蹴ったりしたのですが、全く復旧の目処立たず・・。(ま、当然ですが)

仕方がないので、メインモニターは以前使っていた17inchのモニターに戻して当座は凌ぐことにしました。

しかし、やはり一度大画面に慣れてしまうと、ちっちゃい画面はストレスが溜まります。よし、買い換えようと思い、中古品のショッピングサイトを見たのですが、意外に高い・・!同じ機種の場合、今でも1万円以上はするようです。では修理に出すかというと、やはり4、5千円は掛かってしまいそう。。

そこで、だめもとで自力で修理を試みることにしました。

まずは、どこが壊れているのか把握するため、分解してみます。

最近のモニターって、コスト削減のために、ねじ止めではなくてはめ込み式になってるんですね・・。修理を前提としていないため、とってもはずしにくかったです。仕方ないので、傷つくのを覚悟してマイナスドライバーで隙間からこじ開けていきました。

しばらく格闘すると、半分くらい開きました。しかし、結構ストッパーが固く出来ているらしく、画面の周囲全てをこじ開けないと外れませんでした。

20分くらい格闘して、やっとフレームが外れました。

画面側を裏返して、背面の外枠を外しました。

液晶の裏側に付いていた金属カバーのねじを外すと、電子回路が現れました。

左が画像処理、右が電源関係といったところでしょうか。

とりあえず、電子回路をまるごと取り外してみました。

よーく各パーツを見てみると・・、おや?

電解コンデンサーが膨らんでる!

一番手前のコンデンサー(25V 330μF)の頭部(防爆弁)が破裂し、液漏れしていました。こうなってしまうと、コンデンサー(蓄電、放電)としての役割は果たせないそうです。

しかも、隣接する2個のコンデンサー(25V 870μF)も頭部が膨らんでいて、結構危険な状態でした。

ネットで調べてみると、これらのコンデンサー、一時期不良品が頻発したメーカー製のようで、Sync Master 204Bもコンデンサー原因の不具合が多発しているそうです。コンデンサーは自力で交換可能な部品で、ネット上でも交換の仕方が紹介されていたので、私もチャレンジしてみることにしました。

まずは部品を購入。

ススキノの狸小路にある、梅沢無線で25V 330μFのコンデンサー1本と25V 1000μFのコンデンサー2本を購入。この店、コンパクトな店内ながら、品揃えはなかなか豊富で、ちょっとした秋葉原な雰囲気でした。値段はそれぞれ63円と105円/1本で、思いのほか格安。

部品を持ち帰って、早速作業開始。

研究室にあった電子工作用の20Wと30Wのハンダゴテを使って故障コンデンサーの取り外しに挑んだのですが、ハンダはびくともしませんでした。

より強力な60Wのハンダゴテを投入し、再挑戦したところ、ようやくハンダが融け、コンデンサーを抜くことができました。

一度抜き方を覚えると、あとはスムーズで、3つのコンデンサーを綺麗に取り外すことができました。基板の穴にハンダが残らなかったので、新品の取り付けも楽そう。

手前の3箇所の円内に新しいコンデンサーを取り付けていきます。

取り外しに比べると、取り付けはとても簡単でした。プラスとマイナスを間違えないように注意しつつ、2本の端子を穴に差し込んで、軽く外側に曲げてからハンダ付けするだけです。

綺麗なハンダ付けとは言えないですが、動けば良いので気にしない、気にしない。

こうして3本の新しいコンデンサーが取り付けられました。交換前と比べると、頭部が平らなことが分かります。

あとは、元通りに組み立てていくのみです。

まずは電子回路を液晶の裏側に載せて、色々なケーブルを接続して、ねじ止めして・・、

背面カバーを閉めて、

前面フレームをはめ込んで復元完了!

さて、電源は点くのか?

・

・

・

・

点きました!

自分の腕が恐ろしい。初めての修理挑戦で、無事に快復させることができました。

これまでとは見違えるように、スムーズにバックライトが安定します。これで今後は大画面ライフを満喫できそうです。