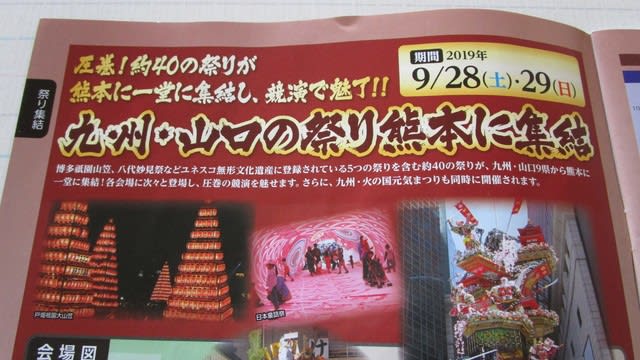

9月28日・29日の土日、熊本(市内)に遊びに行ってきました。

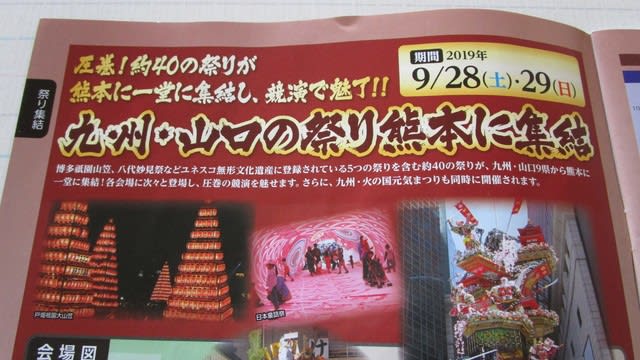

プランは、土曜日に「祭りアイランド九州」を見物。

日曜日は、出張のたびに「巡ってみたいなぁ」と思っていた、熊本市内の神社巡り、という計画です。

図らずも、土曜日はラグビーワールドカップの大一番、日本vsアイルランド戦を「花畑広場」のファンゾーン(パブリックビューイング)で応援、盛り上がりました!

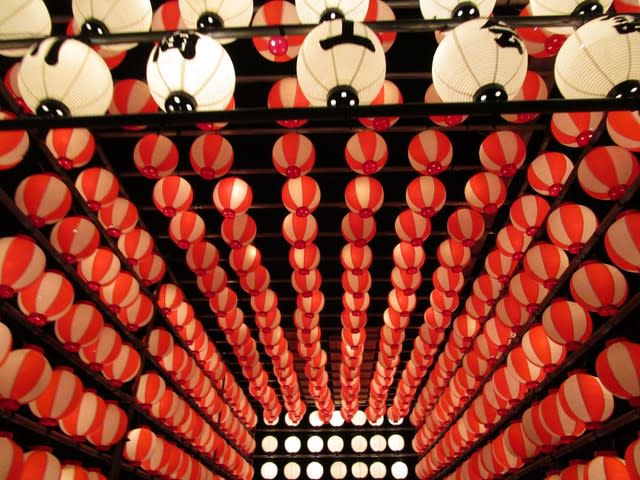

「祭りアイランド九州」は、九州・山口・沖縄の約40の祭りが熊本に集結する一大イベント。

日曜日は単独行動ですが、「祭りアイランド九州」は同僚の方と一緒に。

まずは、熊本駅で昼食ですが、おススメの「天外天」(てんがいてん)で。

熊本駅の「肥後よかモン市場」のラーメン店の中でも一番人気のようです。

「ラーメン」か「辛口ラーメン」か。

「ラーメン」に「焼きバラ干し海苔」をトッピングしました。

とんこつですが、しつこくなく意外なほどあっさりしていて、とても美味しかったです。

ただ、さすがとんこつラーメンです、この後、口の中にかなりの時間、とんこつ味が残っていました。(笑)

熊本市電で「サクラマチクマモト」のある中心街に向かいます。

市電はほとんどが1両編成で、イベントの人出をさばき切れていませんでした、、、バスターミナルは熊本駅に作った方が、、、。

「サクラマチクマモト」、9月14日にオープンしたようですが、雰囲気ありますねぇ。

(バスターミナルもここ。)

(バスターミナルもここ。)

この写真では見付けづらいですが、右の方の5階(?)にくまモンが万歳しています。

ズームで撮るとこうなります。

「花畑広場」がRWCのファンゾーンになっていますが、「九州・火の国元気まつり」と称して、各県の名産・グルメを販売しています。

ここを通り抜けて、「祭りアイランド九州」のメイン会場(シンボルプロムナード)へ。

ちょうど、「博多松囃子」が桟敷席に向かってお祝いの口上「祝うたぁ」(いおうたぁ)を何度も言ってました。

「博多松囃子」は、福神・恵比須・大黒の三福神と稚児がお祝いをして回る祭り。

行列がここでも停まって、お祝いしていました。

(熊本のJさんがお祝いの口上を受けていました。)

(熊本のJさんがお祝いの口上を受けていました。)

この神様は、鯛を持っているから恵比須さんかな。

こちらは、熊本県との県境の福岡県大牟田市の「おおむた『大蛇山』まつり」。

(この山車は重さ2トンだとか。)

(この山車は重さ2トンだとか。)

水神信仰と祇園信仰が絡み合って誕生した祭りだそうです。

大蛇は❝煙❞を吐くとともに、この大蛇に子どもの頭を❝噛ませる❞と健やかに成長できるそうです。

こちらは、熊本県玉名の「玉名大俵まつり」。

(俵、大きい!)

(俵、大きい!)

重さ1トンの大俵を転がしてタイムを競うそうです、、、すごっ。

NTT西日本の桜町ビルの前には、大分県の「日田祇園」の巨大な山鉾が飾られていました。

(飾り山かと思ったら、翌日に動いているのを見ました。びっくり。)

(飾り山かと思ったら、翌日に動いているのを見ました。びっくり。)

今回見てみたかった、熊本県の「牛深ハイヤ祭り」。

同じ天草地域の「天草ほんど(本渡)ハイヤ祭り」も来ているようです。

先頭の踊り手さんが来ました、、、おっと2人目は熊本県知事でした。

(知事もたいへんですなぁ。来春の知事選に4期目をめざして立候補を表明されましたね。)

(知事もたいへんですなぁ。来春の知事選に4期目をめざして立候補を表明されましたね。)

人数的には少し少ない感じですが、それでも見ていると面白いです。

踊り手さんがみなさん満面の笑顔だったのがとても印象的でした。

それにしても、暑い、、、30度を軽く超えています。

「かき氷が食べたい!」というほどの暑さです。

ということで、上通(かみとおり)の「あまみや」へ。

「濃厚抹茶かき氷」(だったかな)を注文。

(抹茶をかけていただきます。写真には写っていませんが、白玉も付いています。)

(抹茶をかけていただきます。写真には写っていませんが、白玉も付いています。)

甘さ控えめで上品な美味しさでした。

「あまみや」はかき氷だけでなく、ランチやパフェもあります。

もう一つのお目当ての祭り、熊本の「山鹿灯籠まつり」とは時間が合いませんでしたが、いつか生で観てみたいものです。

「博多祇園山笠」の山がありました。

「舁山 肥後強者不知屈」(かきやま ひごのつわものくっするをしらず)とありますので、今回の「祭りアイランド九州」のためのオリジナルのようです。

さて、RWCの日本vsアイルランドの試合開始のいい時間になってきたので、下通(しもとおり)を抜けて、ファンゾーンへ。

(「ブレイブブロッサムズ」控室の映像、いよいよ試合開始です。)

(「ブレイブブロッサムズ」控室の映像、いよいよ試合開始です。)

試合内容は、みなさんご存知の通り。

状況が芳しくなければ、早めに懇親会のお店へ行こうと思っていましたが、エキサイティングな試合にこの場所を全く離れられませんでした。

勝利の瞬間!

翌朝の熊本日日新聞、一面。

翌朝の日経新聞、スポーツ面。

この福岡選手のトライの映像、これで、ようやく4年前の南ア戦のトライの映像を❝上書き❞できますね。(笑)

さて、懇親会のお店、「やっぱ はいりっち」。

お店の名前の意味は分かりませんが、料理もそばもお酒も最高に美味しいお店とのことです。

写真上段は馬肉、、、馬刺し、馬の心臓、塩レバー、絶品なり。

写真下段は、山口県仙崎のかまぼことなめろう、熊本の名物のあげに納豆などを詰めて焼いたもの、馬筋の煮込み、だし巻き卵、、、もちろん絶品なり。

いろいろなお酒をいただきましたが、日本酒「蝉」(通潤酒造)、そして「蝉」のためのグラスにびっくり。

〆はそば(新そば)。

大将が「まずは塩だけで食べて。」とのことで、初めて塩でそばをいただきましたが、これがうまい!

ごちそうさまでした。

アレンジしていただいたJさん、ありがとうございました!

この後、有志で軽く二次会へ。

日本酒バーの「花らん香ろん」。

「花」と「香」、、、そうなんです、銘酒「花の香」(花の香酒造、玉名市和水町)の元蔵元さんがやっておられるお店です。

おススメの日本酒をリーデルのグラスで2杯ほどいただきました。

「祭りアイランド九州」、RWC観戦、飲み会と、今日は興奮と充実の一日でした。

みなさん、ありがとうございました!

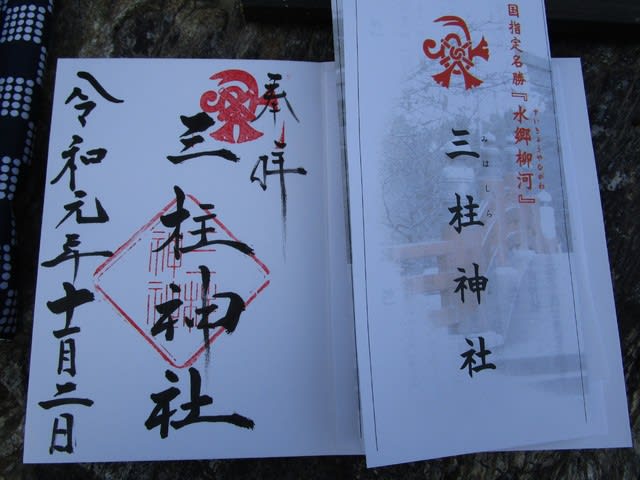

さて、翌日、日曜日、今日は一人まち歩きです。

泊まったホテルを出発し、熊本市内の神社を巡ります。

まずは熊本城内を巡ります。

「熊本城稲荷神社」。

8時半頃のせいか、参拝の方も誰もいませんでした。

すぐ近くの「熊本大神宮」。

「東十八間櫓」の石垣の隣に鎮座していますが、この石垣も2016年の地震で崩れました。

プレハブのような社務所があり、親切に御朱印を授与してただきました。

(「熊本のお伊勢さん」と親しまれているそうです。)

(「熊本のお伊勢さん」と親しまれているそうです。)

御朱印帳への記帳ではなく、紙の御朱印の授与のみです。

次は「加藤神社」へ。

「北十八間櫓」も崩れています。

「加藤神社」は朝からそこそこにぎわっていました。

(車で登ってくる人が多いようで、9時前にして結構な車の数です。)

(車で登ってくる人が多いようで、9時前にして結構な車の数です。)

熊本発展の礎を築いた「セイショコさん」(加藤清正公)をお祀りしています。

御朱印帳が人気のようですが、写真だけ撮らせていただきました。

御朱印です。

(流れるようでいて、かつ、力強い。)

(流れるようでいて、かつ、力強い。)

境内から天守閣を見た景色です。

(記念写真のスポットになっていました。)

(記念写真のスポットになっていました。)

櫓の崩壊を隅石の❝一本足❞で支えているように見える戌亥(いぬい)櫓。

(櫓の奥の隅石です。)

(櫓の奥の隅石です。)

ここから「熊本県護国神社」へは城内をぐるっと回ることになりますが、熊本城の状況をいろいろと見ることができました。

どのような修復過程かは分かりませんが、このような状態になっています。

昨日に続て今日も暑い、、、そんな中、「藤崎台県営野球場」で高校野球の大会をやっていました。

(城北高校のバス?)

(城北高校のバス?)

城外に漏れてくるアナウンスでは、対戦相手は九州学院のようです。

この球場のお隣に「熊本県護国神社」があります。

境内のこの巨大絵馬がかなりの存在感ですが、熊本県護国神社は、幕末から明治維新、日本のために命を捧げた人々の鎮魂社。

参拝をする方はほとんどいませんが、車はどんどん入ってきます。

そうなんです、球場の駐車場として使われているようで、御朱印を待っている間、やり取りを聞いていると、1日1000円。

御朱印です。

御朱印のお納めは300円ですから、駐車場としての収入の方が大きいですね。(笑)

ただ、御朱印の授与は「宗教行為」ですが、駐車場利用はそれではないでしょうから、「税金はどうなるのかな?」なんてことを考えてしまいました。

さて、熊本城内での参拝は以上で、市電通りに戻るべく、城内を巡ってきた道を戻ります。

二の丸広場(?)では、「祭りアイランド九州」の「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」の準備が進んでいました。

ちょっと迷いながら城内を歩いていると、崩れた石垣がきちんと並べられていました。

(ナンバーも書かれていますので、全て場所が特定されているのだと思います。)

(ナンバーも書かれていますので、全て場所が特定されているのだと思います。)

桜町に出てきました。

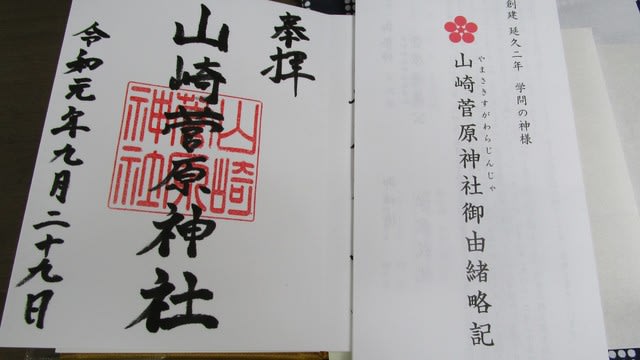

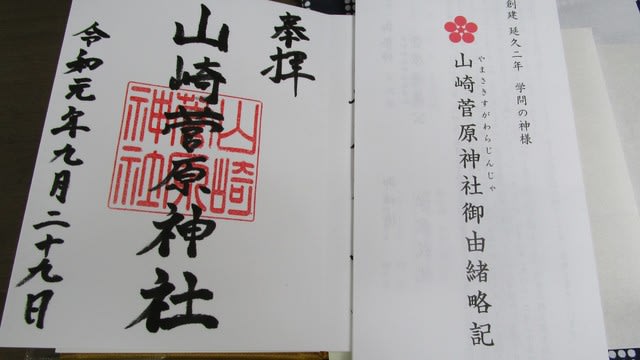

「山崎菅原神社」にお参り。

山崎菅原神社は、一説には、延久2年(1070年)に菊池氏によって創建されたそうです。

御朱印です。

ここはまさに「祭りアイランド九州」のメイン会場に近い所ですが、昨日、飾り山とばかり思っていた「日田祇園」の山鉾が戻って来たようで、❝車庫入れ❞の真っ最中でした。

(たいへんな作業のようです。)

(たいへんな作業のようです。)

市電が走っている通りに出て、「花畑町」から市電に乗車、「健軍神社」をめざします。

(「健軍校前」下車、徒歩5分ぐらい。)

(「健軍校前」下車、徒歩5分ぐらい。)

「健軍神社」は、とにかく参道が長い、何と1230mだそうです。

(写真では見えませんが、はるか彼方に大鳥居があります。)

(写真では見えませんが、はるか彼方に大鳥居があります。)

立派な楼門。

楼門をくぐると、もみじが美しい参道が少し続きます。

車のお祓いか、何かの御祈祷でしょうか、結構な人数が待っていました。

健軍神社は、阿蘇四社のひとつである熊本市最古の神社。

御朱印の待ち札がかわいい。

御朱印です。

(参道の長さも書かれています。)

(参道の長さも書かれています。)

市電通りに戻って、中心地方面に戻ります。

(市電は、ひとつとして同じデザインがないのではと感じるくらい様々。)

(市電は、ひとつとして同じデザインがないのではと感じるくらい様々。)

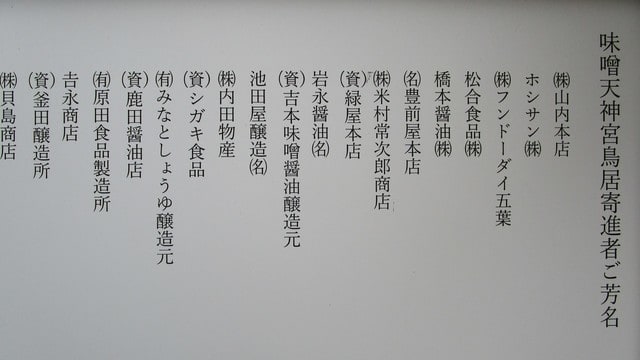

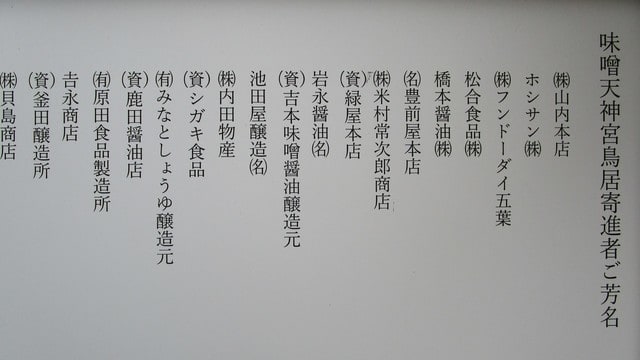

「味噌天神前」で下車し、「味噌天神宮」にお参り。

小ぢんまりした天神社で、社務所も無人のことが多いようです。

鳥居に寄進された方々を見ていると、やはり味噌などの醸造会社が多いですね。

「味噌」だからかどうか分かりませんが、鳥居が何となく❝味噌色❞のように感じました。(笑)

次は、「藤崎八幡宮」に行くのですが、市電だとかなり大回り(何と1時間以上かかる!)だし、バスの路線もよく分かりません。

スマホで徒歩経路をチェックしてみると、結局歩くのが一番早いことが判明、約20分の距離です。

道中、先程県営球場で野球の試合をやっていた「九州学院」を通過。

「徳富(蘇峰)記念園」(本日閉館)を過ぎると、ほどなく「明午橋」(めいごばし)で白川を渡り、数分で到着。

藤崎八幡宮は、肥後一国の宗廟、熊本大鎮守と称された御宮です。

(これまた参道がそこそこ長くて立派。)

(これまた参道がそこそこ長くて立派。)

楼門です。

車の数に比してお参り姿が少ない感じ。

(境内はひっそりしています。)

(境内はひっそりしています。)

藤崎八幡宮は、承平5年(935年)に朱雀天皇が平将門の乱の平定を祈願し、山城国石清水八幡大神を国家鎮護の神として、茶臼山(今の藤崎台球場)に勧請されたことに始まるそうです。

藤崎八幡宮と言えば、9月に5日間(?)にわたり執り行われる「例大祭」。

特に、最終日の、神輿に付き従う「随兵」と「飾り馬」の奉納行列が有名はお祭りで、地元に居を構える企業にとっては、一大イベント。

御朱印です。

そろそろお昼時。

最後は、熊本駅近くの「北岡神社」なのですが、お腹も空いたので、ひとまずバスで熊本駅に戻ることに。

市電は区間に関係なく170円、バスは区間によりますが、藤崎八幡宮前から熊本駅まで200円ちょっと。

スピードは断然バスの方が速いです、、、あっという間に熊本駅に着きました。

この頃、雨がポツリポツリと降ってきました。

昼食は、熊本駅の「肥後よかモン市場」の「吉野家」でこちらをささっといただきました。

(結構美味しかった。)

(結構美味しかった。)

雨がひどくならないうちに、「北岡神社」へ。

(熊本駅から徒歩5分というところです。)

(熊本駅から徒歩5分というところです。)

鳥居のすぐ後ろにある、御神木の「夫婦楠」の迫力がすごい。

御利益の筆頭は縁結び。

(良縁を求める人は「良縁まいり」の指定通りのお参りの仕方を。)

(良縁を求める人は「良縁まいり」の指定通りのお参りの仕方を。)

楼門をくぐって右折して石段を上ると拝殿があります。

御朱印です。

新幹線からいつも見えていた北岡神社にようやくお参りできました。

(新幹線の線路がすぐ近くに通っています。)

(新幹線の線路がすぐ近くに通っています。)

これで熊本市内の神社で今回お参りしようと思っていた神社は全て巡りました。

いただいた御朱印はこちら。

お願いしたことは、「台風などで大きな被害が出ませんように」。

接近する予報の台風18号、弱まってくれることを祈るばかりです。

戻りは新幹線口の方へ歩いて行きましたが、JR九州の熊本支社がありました。

(木材を使った入口が素敵です。)

(木材を使った入口が素敵です。)

新幹線口の巨大広告が天草の倉岳神社からの景色なのか嬉しかったです。

傘をさしたくなるような雨になってきましたが、14時過ぎの新幹線で熊本を後にしました。

博多駅の大ビジョンの前の、RWCバージョンの舁山が何だかこの2日間の小旅行を象徴しているように感じました。

「祭りアイランド九州」もRWCも大盛り上がりで最高でした。

もう10月ですが、ちょっと気が早いですが、今年の忘年会では、この2大イベントの話で盛り上がるでしょうねぇ。

さぁ、仕事は最も多忙な月間に突入です。

(ホテルにチェックイン、部屋の窓よりズームで。)

(ホテルにチェックイン、部屋の窓よりズームで。) (部屋の窓より。)

(部屋の窓より。)

(宿泊したホテルが山の上に見えます。)

(宿泊したホテルが山の上に見えます。) (国旗(日の丸)がはためいています。)

(国旗(日の丸)がはためいています。) (日の丸制定の由来の碑。)

(日の丸制定の由来の碑。) (照国神社に隣接する場所にある斉彬公の像。)

(照国神社に隣接する場所にある斉彬公の像。)

(ネットより拝借。)

(ネットより拝借。) (西鉄柳川駅、立派。)

(西鉄柳川駅、立派。)

(ネットより拝借。)

(ネットより拝借。)

(後程、予想通り、記念写真をいただきました。(笑))

(後程、予想通り、記念写真をいただきました。(笑))

(「最優秀賞」の作品。)

(「最優秀賞」の作品。) (お忙しいところ、作業の手を止めてご対応いただき、ありがとうございました。)

(お忙しいところ、作業の手を止めてご対応いただき、ありがとうございました。) (日吉神社近くの眼医者さんがあまりにも立派だったので撮りました。)

(日吉神社近くの眼医者さんがあまりにも立派だったので撮りました。)

(水上パレードの最初の見せ場となる舞台。)

(水上パレードの最初の見せ場となる舞台。)

(美味しい!)

(美味しい!) (「あさかい」。(笑))

(「あさかい」。(笑)) (心が豊かになる名曲です。)

(心が豊かになる名曲です。)

(暗くてピントが合っていませんが、「どろつくどん」の山車です。)

(暗くてピントが合っていませんが、「どろつくどん」の山車です。)

(パンフレットより。)

(パンフレットより。)

(何のお堂かは暗くて分かりません。)

(何のお堂かは暗くて分かりません。)

(タペストリーに描かれている景色までは写らず。)

(タペストリーに描かれている景色までは写らず。)

(住宅街の真ん中にあります。)

(住宅街の真ん中にあります。)

(人が中に入ることができます。)

(人が中に入ることができます。)

(お地蔵さんまで幻想的にライトアップされていました。)

(お地蔵さんまで幻想的にライトアップされていました。)

(バスターミナルもここ。)

(バスターミナルもここ。)

(熊本のJさんがお祝いの口上を受けていました。)

(熊本のJさんがお祝いの口上を受けていました。)

(この山車は重さ2トンだとか。)

(この山車は重さ2トンだとか。)

(俵、大きい!)

(俵、大きい!) (飾り山かと思ったら、翌日に動いているのを見ました。びっくり。)

(飾り山かと思ったら、翌日に動いているのを見ました。びっくり。)

(知事もたいへんですなぁ。来春の知事選に4期目をめざして立候補を表明されましたね。)

(知事もたいへんですなぁ。来春の知事選に4期目をめざして立候補を表明されましたね。)

(抹茶をかけていただきます。写真には写っていませんが、白玉も付いています。)

(抹茶をかけていただきます。写真には写っていませんが、白玉も付いています。)

(「ブレイブブロッサムズ」控室の映像、いよいよ試合開始です。)

(「ブレイブブロッサムズ」控室の映像、いよいよ試合開始です。)

(「熊本のお伊勢さん」と親しまれているそうです。)

(「熊本のお伊勢さん」と親しまれているそうです。)

(車で登ってくる人が多いようで、9時前にして結構な車の数です。)

(車で登ってくる人が多いようで、9時前にして結構な車の数です。)

(流れるようでいて、かつ、力強い。)

(流れるようでいて、かつ、力強い。) (記念写真のスポットになっていました。)

(記念写真のスポットになっていました。) (櫓の奥の隅石です。)

(櫓の奥の隅石です。)

(城北高校のバス?)

(城北高校のバス?)

(ナンバーも書かれていますので、全て場所が特定されているのだと思います。)

(ナンバーも書かれていますので、全て場所が特定されているのだと思います。)

(たいへんな作業のようです。)

(たいへんな作業のようです。) (「健軍校前」下車、徒歩5分ぐらい。)

(「健軍校前」下車、徒歩5分ぐらい。) (写真では見えませんが、はるか彼方に大鳥居があります。)

(写真では見えませんが、はるか彼方に大鳥居があります。)

(参道の長さも書かれています。)

(参道の長さも書かれています。) (市電は、ひとつとして同じデザインがないのではと感じるくらい様々。)

(市電は、ひとつとして同じデザインがないのではと感じるくらい様々。)

(これまた参道がそこそこ長くて立派。)

(これまた参道がそこそこ長くて立派。)

(境内はひっそりしています。)

(境内はひっそりしています。)

(結構美味しかった。)

(結構美味しかった。) (熊本駅から徒歩5分というところです。)

(熊本駅から徒歩5分というところです。)

(良縁を求める人は「良縁まいり」の指定通りのお参りの仕方を。)

(良縁を求める人は「良縁まいり」の指定通りのお参りの仕方を。)

(新幹線の線路がすぐ近くに通っています。)

(新幹線の線路がすぐ近くに通っています。)

(木材を使った入口が素敵です。)

(木材を使った入口が素敵です。)

(福岡ドームとタワーを遠望。)

(福岡ドームとタワーを遠望。) (「志賀島海の家 きばらし」。)

(「志賀島海の家 きばらし」。) (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。) (ネットより拝借。雰囲気、最高です。)

(ネットより拝借。雰囲気、最高です。)

(一つ目の鳥居。)

(一つ目の鳥居。) (二つ目の鳥居。)

(二つ目の鳥居。)

(右の杉の巨木が綾杉です。)

(右の杉の巨木が綾杉です。) (樹齢約1800年。)

(樹齢約1800年。)

(亀乃池は亀だらけだそうです。(笑))

(亀乃池は亀だらけだそうです。(笑)) (いかがでしょうか。(笑))

(いかがでしょうか。(笑))

(ひょっとして、そば打ちに不老水を使っているのか、、、。)

(ひょっとして、そば打ちに不老水を使っているのか、、、。) (天ぷらの写真を割愛して、あえてそばのアップを。)

(天ぷらの写真を割愛して、あえてそばのアップを。) (わさびの風味が豊かで、絶品です。)

(わさびの風味が豊かで、絶品です。) (卵も入っていましたので、同じく焼いていただきました。)

(卵も入っていましたので、同じく焼いていただきました。) (藤崎駅から徒歩10分。周りは住宅街。)

(藤崎駅から徒歩10分。周りは住宅街。) (全て紅葉。紅葉のシーズンは見事でしょうね。)

(全て紅葉。紅葉のシーズンは見事でしょうね。) (右隣はすぐ民家。)

(右隣はすぐ民家。) (フレームアウトしていますが、左にはすぐに社務所があります。)

(フレームアウトしていますが、左にはすぐに社務所があります。)

(ちょっと入りづらかったので、遠くからチラ見です。)

(ちょっと入りづらかったので、遠くからチラ見です。)

(この先の交差点は、先日痛ましい車の暴走事故があった所。)

(この先の交差点は、先日痛ましい車の暴走事故があった所。)

(授与所の出入り口に実物が掲げられていました。)

(授与所の出入り口に実物が掲げられていました。) (ビルの1階、壁にへばりつくようにあります。)

(ビルの1階、壁にへばりつくようにあります。)

(やや恐縮の席です。)

(やや恐縮の席です。)

(女性客多し。)

(女性客多し。)

(お初天神通り(商店街)側の入口。)

(お初天神通り(商店街)側の入口。)

(Amazonにて購入。桐箱です。)

(Amazonにて購入。桐箱です。)

(手作りが素晴らしい。)

(手作りが素晴らしい。) (大友宗麟公の銅像。)

(大友宗麟公の銅像。)

(手に「TRY!」という札を持っています。)

(手に「TRY!」という札を持っています。) (ちょっと風が強くてぼやけていますが、お堀に映る櫓。)

(ちょっと風が強くてぼやけていますが、お堀に映る櫓。) (❝工事中❞ではありません。これで完成形です。(笑))

(❝工事中❞ではありません。これで完成形です。(笑))

(季節外れの肌寒さ。)

(季節外れの肌寒さ。) (流鏑馬体験、是非チャレンジを。)

(流鏑馬体験、是非チャレンジを。)

(「仙巌園」入口。バス内から撮影。)

(「仙巌園」入口。バス内から撮影。)