今年、沖縄本島を、テーマを決めてめぐりました。

6月には「琉球八社と城跡めぐり」、10月には「本部半島めぐり」。

そして、師走の日曜日、いつか訪れてみたいと思っていた、南部の「斎場御嶽」(せーふぁーうたき)に行ってきました。

首里城、玉陵、首里金城町石畳道など、那覇もたっぷりと散策してきました。

月曜日朝一番からの仕事のため、前日の日曜日に沖縄入り。

「てだこ浦西駅」まで延伸した「ゆいレール」で、ホテルのある「旭橋」へ。

ゆいレールの駅直結のホテルは、「那覇バスターミナル」とも直結という、公共交通機関で旅するには抜群のロケーション。

(本日、半袖でOK。)

(本日、半袖でOK。)

チェックインまでにはまだ早いので、荷物をフロントに預けます。

14階のフロントからの景色はこんな感じ。

バスターミナルに向かうべく歩いていると、ちょうどゆいレールが通過。

(2両編成。来年(?)3両編成になるとか。)

(2両編成。来年(?)3両編成になるとか。)

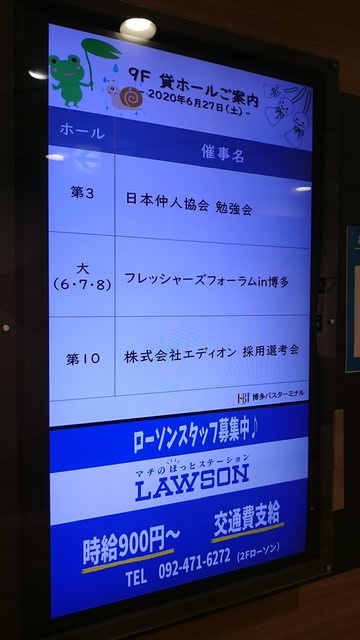

こちらが那覇バスターミナル(の入っているビル)です。

(1階がバスターミナル。)

(1階がバスターミナル。)

「斎場御嶽」の最寄りのバス停は「斎場御嶽入口」で、那覇バスターミナルから路線バスで約1時間(850円)。

7番乗り場、特に時刻表もチェックせずに来ましたが、びっくりするくらい便数が少ない、、、15分後にちょうどある、ラッキー!

待っている間に待合室にあるコンビニで昼食を買って腹ごしらえ。

のんびり1時間の路線バスの旅、、、と思ったら、前に通路を挟んで座ったおばさん2人が会社の話をノンストップでし続けて興をそがれました。

が、「斎場御嶽入口」でバスを降りると、一気にテンションがアップ。

まずここでチケットを買ってから、10分程離れた入口へ向かいます。

この券売所の後ろの景色がきれいそうなので、ちょっと行ってみました。

(海の色が美しい!)

(海の色が美しい!)

それでは入口に向けて出発、、、暑い、今日の沖縄は最高気温25度を超えていると思います。

念のために着て来たTシャツになって歩きます。

途中、民家でしょうか、豪邸がありました。

立派なリュウキュウマツの下の石垣からブーゲンビリアが美しく咲き出ています。

(12月とは思えない景色。)

(12月とは思えない景色。)

入口に到着。

パンフレットより、、、御嶽とは、南西諸島に広く分布している「聖地」の総称で、斎場御嶽は琉球開びゃく伝説にもあらわれる、琉球王国最高の聖地です。(中略) 斎場御嶽は、琉球国王や聞得大君の聖地巡拝の行事を今に伝える「東御廻り」(あがりうまーい)の参拝地として、現在も多くの人々から崇拝されています。

こちらが斎場御嶽にある6つの拝所の地図です。

パンフレットより、、、御嶽の中には六つのイビ(神域)がありますが、中でも「大庫理」(うふぐーい)・「寄満」(ゆいんち)・「三庫理」(さんぐーい)は、いずれも首里城内にある部屋と同じ名前をもっています。当時の首里城と斎場御嶽との深い関わりを示すものでしょう。

さて、歩き始めますが、さっそくスイレンが咲いていました。

(私の自宅では6月に咲くのですが。)

(私の自宅では6月に咲くのですが。)

1つ目の拝所「大庫理」(うふぐーい)。

(「大庫理」とは大広間や一番座という意味があるそうです。)

(「大庫理」とは大広間や一番座という意味があるそうです。)

美しく敷かれた石畳の端っこにきれいな実をつけた植物を発見。

歩道が整備されていますが、石畳道の素材は「琉球石灰岩」で、かなりの凹凸があり、スニーカーかトレッキングシューズがおススメです。(歩きにくい靴(ヒールなど)の場合は受付で靴を貸してくれます。)

(見た感じは美しい石畳道ですが、歩行注意の凹凸。)

(見た感じは美しい石畳道ですが、歩行注意の凹凸。)

そして、こちらにも注意。

沖縄南部は戦火が激しかった所、こういった戦争遺跡が保存されています。

2つ目の拝所「寄満」(ゆいんち)。

(「寄満」とは台所を意味しますが、実際に調理していたわけではないそうです。)

(「寄満」とは台所を意味しますが、実際に調理していたわけではないそうです。)

全ての拝所にこの注意看板が立てられています。

(ここは聖域、見せていただけるのだからルールを守るのはマナーです。)

(ここは聖域、見せていただけるのだからルールを守るのはマナーです。)

「三庫理」(さんぐーい)の入口となる三角形の空間。

(超巨大な岩2つが当たってできた三角形は自然の驚異。)

(超巨大な岩2つが当たってできた三角形は自然の驚異。)

三角形の空間を通って突き当りが「三庫理」ですが、その右側にも「香炉」が置かれていますが、これは巨岩の上の拝所「チョウノハナ」のためのもの。

「三庫理」の左側(「チョウノハナ」用の香炉の真後ろ)には、このように海を望む開けた場所があります。

(「三庫理」は写真右手前。)

(「三庫理」は写真右手前。)

海の方をアップにしてみると、島が見えます。

この島が久高島(くだかじま)で、琉球王朝時代から数々の神事が行われ、「神の島」と呼ばれているそうです。

パンフレットより、、、はるかなる琉球王国時代、国家的な祭事には聖なる白砂を「神の島」といわれる久高島から運び入れ、それを御嶽全体に敷きつめました。その中でも、最も大きな行事が、聞得大君の就任式である「お新下り」(おあらおり)でした。

「三庫理」と「チョウノハナ」、そして久高島にそれぞれ合掌。(有料ガイドさんが「それでは拝みましょう。」と言っているのが聞こえたので。)

「三庫理」側から見た三角形の空間、とにかくダイナミック。

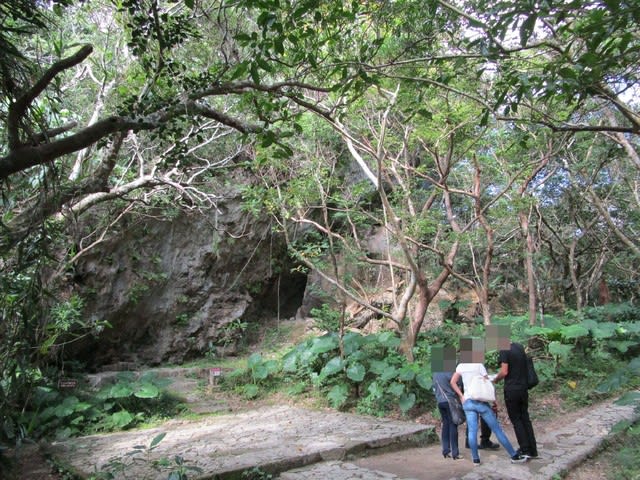

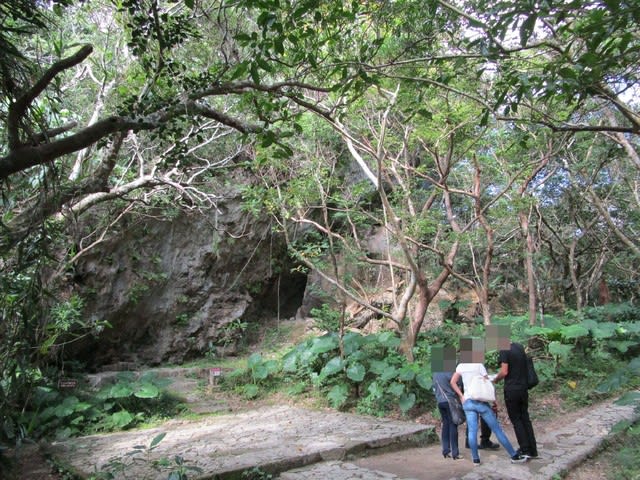

巨岩の下あたりで1枚。

通り抜けて、少し大きく見てみようと思って1枚。

この写真の右端(2人がいる所)が、2本の鍾乳石から滴り落ちる「聖なる水」を受けるために置かれた2つの壺、「しきよだゆるあまがぬぴー」と「あまだゆるあしかぬびー」。

拝所をめぐり終わりました。

出口に戻る途中で、琉球王朝時代、斎場御嶽に入る前にみそぎをした場所「ウローカー」への分岐道があったので、行ってみました。

(これがまた厳しい道で、トレッキングシューズを履いている私でも細心の注意で。)

(これがまた厳しい道で、トレッキングシューズを履いている私でも細心の注意で。)

5分も歩かないうちに海が見えます。

(一部このように歩きやすくなっています。)

(一部このように歩きやすくなっています。)

戦時、防衛基地として据えられた砲台の跡があります。

「ウローカー」への最後の道は、何とも南国風情があります。

ここが「ウローカー」。

写真中央部には水が湧出していて、この水でみそぎをしたそうです。

(ちなみに、結構な数のイモリが泳いでいます。(笑))

(ちなみに、結構な数のイモリが泳いでいます。(笑))

これで斎場御嶽の見学は終了です。

私たちを信用して聖域を見学させていただいていることに感謝でございます。

さて、券売所やバス停のある方へ戻る途中、行く時に気になっていた、かわいいお店に立ち寄りました。

「新垣(あらかき)瓦工場」のショップ。

沖縄の景色を彩る「赤瓦」を生産している工場で、その技術を使った商品を出しているようです。

水滴を吸い取る赤瓦のコースター。

(斎場御嶽店限定!)

(斎場御嶽店限定!)

お土産に、新垣瓦工場のオリジナル柄の「花瓦菊紋」と、この斎場御嶽限定商品を購入。

このあたりはパラグライダーにも適しているようです。

(予約も経験も不問なようです。(笑))

(予約も経験も不問なようです。(笑))

バス停に戻って来ました。

念のため時刻表を確認すると、5分後くらいに那覇バスターミナル行きのバスが来ます、、、その次は、えっ、2時間は来ない。

ということで、「知念岬公園」というもう1つのスポットはスルーすることにしました。(暑さでちょっとバテ気味でしたし。)

バスの一番前に座って、頭上の冷房の吹き出し口を自分に向けます。

(こんな感じの田舎道を走ります。)

(こんな感じの田舎道を走ります。)

行きの時のようなしゃべりまくる人はいないので、路線バスの旅をゆったりと楽しめました。(笑)

車窓をぼんやり見ていると、何やらゼッケンを付けたランナーたちが走っていますが、「沖縄100Kウルトラマラソン」という大会をやっているようです。

この停留所では、赤瓦が積まれていて、このあたりで生産しているのでしょうか。

(帰宅後ネットで調べたら、この近くに「沖縄県赤瓦事業協同組合」があるそうです。)

(帰宅後ネットで調べたら、この近くに「沖縄県赤瓦事業協同組合」があるそうです。)

行きの1時間よりも随分と早く感じた1時間、那覇バスターミナルに戻って来ました。

ホテルもチェックインできる時刻でしたので、さっそく部屋に入って、荷物を整理して、那覇散策へ。

ざっくり計画は、ゆいレールで「首里駅」まで行って、首里城の状況を実際に見る、訪れてみたかった「玉陵」を見学、「首里金城町石畳道」を歩きつつ「大アカギ」を見る、という感じです。

結局、歩きに歩いて、首里エリアから「国際通り」を通って「旭橋」のホテルに戻りました、、、2万歩以上歩いたのでは。

(点線が歩いた道。首里城から那覇バスターミナルまで。)

(点線が歩いた道。首里城から那覇バスターミナルまで。)

首里駅から歩くとすぐに首里城の入口に当たりますが、さっそく城壁の中の道を歩くことに。

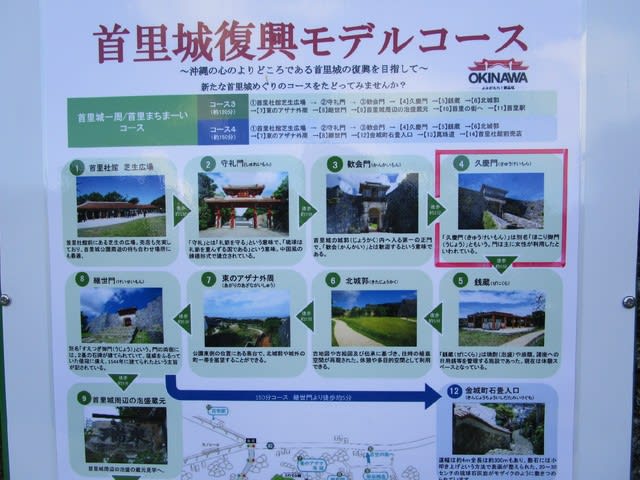

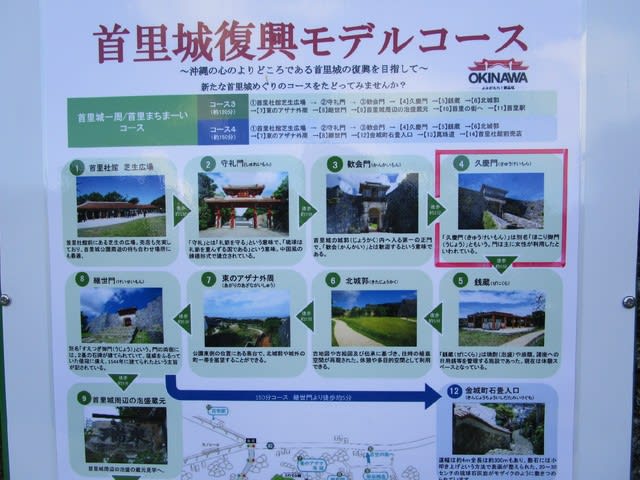

「久慶門」。

階段の脇に「首里城復興モデルコース」という案内板があり、火災のため立入禁止になっているエリアを除く城内一周コースを案内しています。

ここから城内に入っても良いのですが、「歓会門」までこのまま歩きます。

(「歓会門」。)

(「歓会門」。)

「歓会門」をくぐると、「瑞泉門」へと続く広場と広い石階段が現れます。

上ったあたりで振り返ると、午後の太陽が街を照らしていました。

「漏刻門」、続いて「広福門」を通ると、「正殿」前の「御庭」に続く「奉神門」前の広場に出ます。

(ここから先は立入禁止。)

(ここから先は立入禁止。)

ここから火災の被害に遭った所を目にすることになります。

見学は一方通行で、「系図座」(けいずざ)と「用物座」(ようもつざ)という役所があった建物(今は情報案内所・休憩所)方向へ抜けていくことになります。

少し小高い場所から、「正殿」方向「御庭」周辺の被害状況を見ることができます。

(「正殿」は焼失しています、、、。)

(「正殿」は焼失しています、、、。)

復興のための寄付をこれからも機会があるごとにしていこうと思いました。

16時を回っていますが、日差しは強いままです。

汗をふきふき、城壁に沿って、「守礼門」に向かって歩きます。

(これまで見たどの城(ぐすく)よりも威容を感じます。)

(これまで見たどの城(ぐすく)よりも威容を感じます。)

「守礼門」はいつものように美しく建っています。

そして、那覇は修学旅行の学生で大賑わい、ここ守礼門でも記念撮影中。

首里城の見学はこれで終了。

翌日の月曜日に沖縄の方に教えていただきましたが、首里城-斎場御嶽-久高島は一直線に並んでいるそうです。

琉球王朝時代の神事や祈りに通じるパワーを今に感じますが、首里城の復興を心から祈ります。

次は、「玉陵」と「金城町石畳道」へ。

まずは、「玉陵」(たまうどぅん)です。

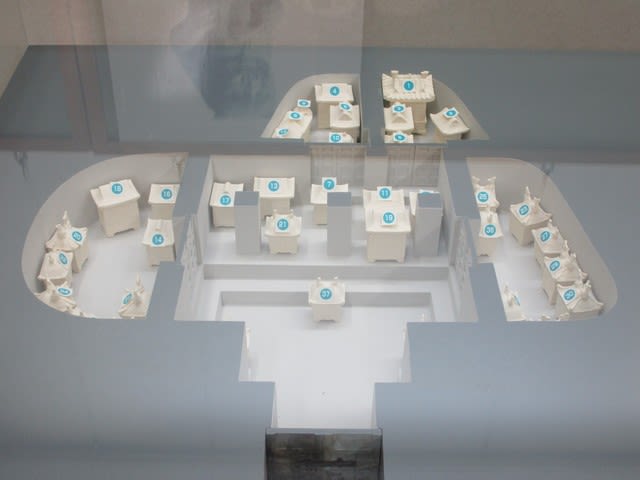

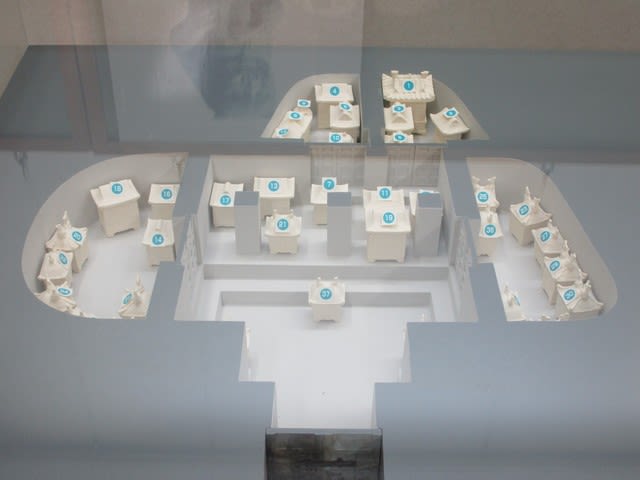

観覧券300円を払って、最初に建物地下の資料展示室で「玉陵」について勉強します。

実際の「玉陵」の中は非公開なので、模型で内部を見せています。

「玉陵」はその名の通り王(尚氏)のお墓(陵墓)で、1501年、尚真王が父の尚円王の遺骨を改葬するために築かれ、以降、尚氏王統の陵墓となったそうです。

(歴代王の遺骨を納めた壺(?)の写真がずらり掲出されています。)

(歴代王の遺骨を納めた壺(?)の写真がずらり掲出されています。)

それでは、実際の「玉陵」を見学。

(美しく掃き清められている印象です。)

(美しく掃き清められている印象です。)

墓室は、「東室」、「中室」、「西室」と3つあります。

手前から「東室」(王と王妃)、「中室」(洗骨前の遺骸を安置)、「西室」(限られた家族)です。

首里城とは異なり訪れる人も少ない印象ですが、静謐な墓所なのでその方が良いのかも、などと思いつつ合掌。

石壁の外に隣接して建物がありますが、「東の御番所」(あがりのうばんじゅ)と言い、法事の際の王の控室だったそうです。

「玉陵」、とても勉強になりました。

「金城町石畳道」へ。

道路の植え込みにはハイビスカスが咲いています。

これまた首里城とは違って、訪れる人もかなり少ないようですが、石畳道に入りました。

そして、ここでもハブに注意。

太陽は夕日になってきましたが、まだまだ暑いです。

ここで脇道に入って、「首里金城の大アカギ」を見に行きます。

歩くこと5分くらいでしょうか、案内板も地味ですが、ちょうどガイドさんを連れたグループがいたので、さりげなくついて行って、無事到着。

ここには3本の大アカギがありますが(一番奥のアカギが最も大きいとのこと)、樹齢は推定300年だとか。

神が降臨するというパワースポットだそうで、ここも信仰の対象の地のようです。

石畳道に復帰します、、、どこまで続いているのだろう、とやや不安に。

斎場御嶽の道と同じく、整備はされているけど、かなり歩きづらい。そして、見た目以上に急坂なので、体力を奪われます。

分岐点に来ました。

(右上から下ってきました。)

(右上から下ってきました。)

那覇中心街に戻れるのか不安になってきましたが、迷わず下り続けることに。

そして、ついに「金城町石畳道入口」に到着。

これ、首里城から下って来たからまだ良かったのかも。上りだったら相当きついだろうなぁ。

ここから西へ西へと歩きながら、車用の表示板で道を確認しつつ、、、

歩くこと、30分強でしょうか、へとへとになりながらも「国際通り」に出ましたぁ。

これまでの道中とは一変、一気に観光モードの道になりました。

「蔡温」という交差点にある、「さいおんスクエア」に巨大シーサーがいます。

「さいおん♡うふシーサー」という名前で、「さいおん」=「蔡温」は18世紀の琉球王国時代の宰相、「うふ」は方言で「大きい」の意味、とのことです。

国際通りは18時までは歩行者天国。

(写真では暗いですが、肉眼ではまだ明るいです。)

(写真では暗いですが、肉眼ではまだ明るいです。)

時間と体力があれば、「壺屋やちむん通り」もぶらぶらしてみたかったのですが、もうへとへとで、、、。

ホテルの部屋のコップは「やちむん焼き」。

「平和通り商店街」に逸れることもなく、夕食の店を探します。

(興味をそそる商店街なのですが、何せへとへとで、、、。(笑))

(興味をそそる商店街なのですが、何せへとへとで、、、。(笑))

「夕食はステーキにするぞぉ。」と決めていました。

まぁ、通り沿いにあるわあるわ、ステーキや鉄板焼きの店。

(石垣牛なので)高そう。

「やっぱりステーキ」。

(以前(2017年10月)、出張の時、「〆のステーキ」で食べたことのあるお店。別のロケですが。)

(以前(2017年10月)、出張の時、「〆のステーキ」で食べたことのあるお店。別のロケですが。)

「STEAK HAN’S HOUSE」。

「STEAK HOUSE 88」。

さて、どこにするか?

もう空腹の限界なので、「STEAK HOUSE 88」に飛び込みました。

(大丈夫だろうかと思わせるギラギラ感。)

(大丈夫だろうかと思わせるギラギラ感。)

間口の狭い階段を上がると入口。

(入口は安定感を感じる老舗のイメージ。)

(入口は安定感を感じる老舗のイメージ。)

注文は迷わず、「赤身200g」!

ステーキソースは3種類あるので、少しずつ試してみましたが、私は真ん中の当店のオリジナルが一番美味しかった。

飲み物はオリオンビールではなくコーラを注文して、何となくアメリカンな夕食。

200gは全く飽きることなく、とても美味しくいただきました。

ごちそうさまでした。(お釣りの一部をレジ横に置かれていた「首里城復興寄付」に投入。)

すっかりエネルギーも充填されたので、再び歩いてホテルへ。

国際通りの景色を楽しむ余裕もあります。

ドンキの看板がえげつない。

Tシャツを着せた犬のぬいぐるみの大群。

何だかよく分からない「御菓子御殿」。

(「紅いもタルト」の老舗だそうです。)

(「紅いもタルト」の老舗だそうです。)

途中で沖縄そばのお店があれば入ろうと思いましたが、そそる店がなかったので、ホテル下のコンビニで甘味を購入。

お向かいの那覇バスターミナルのイルミネーションがきれいでした。

部屋に戻ってから、那覇の夜景が見えるバスタブにお湯をたっぷり入れて、足の疲れなどを癒しました。

斎場御嶽、首里城、玉陵、金城町石畳道、国際通りなどなど、充実の1日でした。

次は別のステーキ店に行ってみようかな(かつ、250gにしようかな)。(笑)

翌朝、今日も暑いようです。

仕事でお昼を食べることができないかもしれないので、朝食をガッツリといっておきました。

(メインの他、❝朝カレー❞、昨晩食べ損ねた沖縄そば、大好きなもずくなどなど。)

(メインの他、❝朝カレー❞、昨晩食べ損ねた沖縄そば、大好きなもずくなどなど。)

部屋から港を遠望すると、すごいクルーズ船が停泊していました。

(こりゃもうビル、ホテルですな。)

(こりゃもうビル、ホテルですな。)

この後、沖縄の方と合流して仕事へ。

午前中最後の仕事は那覇空港でした。(笑)

沖縄のみなさん、ありがとうございました!

ちょっと早いですが、良いお年をお迎えください。

(快晴。)

(快晴。) (シャクナゲ。立派に育っています。)

(シャクナゲ。立派に育っています。)

(道の駅❝本体❞の売店でもソフトクリームを売っていますので、お間違いのないように。)

(道の駅❝本体❞の売店でもソフトクリームを売っていますので、お間違いのないように。)

(2011年「直売所甲子園」優勝。)

(2011年「直売所甲子園」優勝。) (2010年開店。昭和初期に建てられた屋敷を改築。)

(2010年開店。昭和初期に建てられた屋敷を改築。) (写メした所が白壁がなくてイマイチ伝わりませんが、風情満点です。)

(写メした所が白壁がなくてイマイチ伝わりませんが、風情満点です。) (店内にはジャズが流れています。見えているテーブル席の他、1階にはカウンター席も。急階段となりますが、2階席もあります。)

(店内にはジャズが流れています。見えているテーブル席の他、1階にはカウンター席も。急階段となりますが、2階席もあります。) (主役のそばの脇を固めるのは、そばの実ご飯、天ぷら、豆腐(?)ハンバーグなど。これで1000円。)

(主役のそばの脇を固めるのは、そばの実ご飯、天ぷら、豆腐(?)ハンバーグなど。これで1000円。)

(右側のパネルはサイネージ。)

(右側のパネルはサイネージ。) (外の景色がはめ込み画像みたい。)

(外の景色がはめ込み画像みたい。) (展望デッキから見ています。)

(展望デッキから見ています。) (鶏皮、美味しかった。3階の「竹乃屋」のものです。)

(鶏皮、美味しかった。3階の「竹乃屋」のものです。) (展望デッキ。巨大な円形スペースです。)

(展望デッキ。巨大な円形スペースです。) (小型機なので黄色点線で囲んでみました。)

(小型機なので黄色点線で囲んでみました。)

(床が滑走路のデザインになっていて楽しい。)

(床が滑走路のデザインになっていて楽しい。) (点検中なのでしょうね。写っているトラックはちょうど走り過ぎて行くところ。高さが分かります。)

(点検中なのでしょうね。写っているトラックはちょうど走り過ぎて行くところ。高さが分かります。)

(妻の友人撮影。)

(妻の友人撮影。) (衣装は、春の火災予防運動実施中にちなんで。)

(衣装は、春の火災予防運動実施中にちなんで。)

(清道の敷地にどーんとある「櫛田の銀杏」。)

(清道の敷地にどーんとある「櫛田の銀杏」。)

(「豆まき神事」、、、神事なのですね。)

(「豆まき神事」、、、神事なのですね。)

(日中なのでまだ点燈していません。)

(日中なのでまだ点燈していません。)

(大門。ちょうど雨が上がりました。)

(大門。ちょうど雨が上がりました。) (「玉園稲荷神社」。)

(「玉園稲荷神社」。) (美しい!)

(美しい!) (なかなかの商売人ですなぁ。)

(なかなかの商売人ですなぁ。) (諏訪神社の方は5種類、お稲荷さんは2種類のデザインから選びます。)

(諏訪神社の方は5種類、お稲荷さんは2種類のデザインから選びます。)

(相変わらずインパクトがあります。妻に写真を送っておきました。(笑))

(相変わらずインパクトがあります。妻に写真を送っておきました。(笑))

(ドラッグストアのマスクは品切れだとか。)

(ドラッグストアのマスクは品切れだとか。)

(ちょうど今歩いている人の前の人の頭あたり。)

(ちょうど今歩いている人の前の人の頭あたり。) (沖縄の

(沖縄の

(路面電車の通りと平行に走っているので裏道になっているもよう。交通量多し。)

(路面電車の通りと平行に走っているので裏道になっているもよう。交通量多し。)

(奥の山門に幼稚園の堂々たる表札がかかっています。)

(奥の山門に幼稚園の堂々たる表札がかかっています。)

(ここもランタンフェスティバルの会場。)

(ここもランタンフェスティバルの会場。)

(ブリ、イシダイ、サバ、フグ。)

(ブリ、イシダイ、サバ、フグ。) (車海老。激ウマ。)

(車海老。激ウマ。)

(臨時❝おでん横丁❞もお客さんが入っているようです。)

(臨時❝おでん横丁❞もお客さんが入っているようです。) (「鳥開総本家」。)

(「鳥開総本家」。)

(ちょっと幻想的。)

(ちょっと幻想的。) (駅から熱田神宮側へ渡る歩道橋の上にて。)

(駅から熱田神宮側へ渡る歩道橋の上にて。) (まだまだ初詣バージョンです。)

(まだまだ初詣バージョンです。) (白いフェンスは、初詣バージョンの巨大お賽銭投げ入れエリア。お金だらけでした。)

(白いフェンスは、初詣バージョンの巨大お賽銭投げ入れエリア。お金だらけでした。)

(こちらはお参りされる方もほとんど見えません。)

(こちらはお参りされる方もほとんど見えません。)

(8時半前だったと思いますが、車も人も見当たりません。)

(8時半前だったと思いますが、車も人も見当たりません。)

(那古野神社の鳥居。)

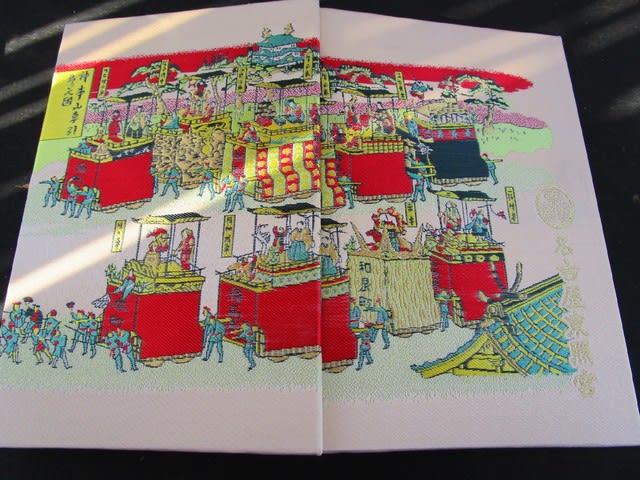

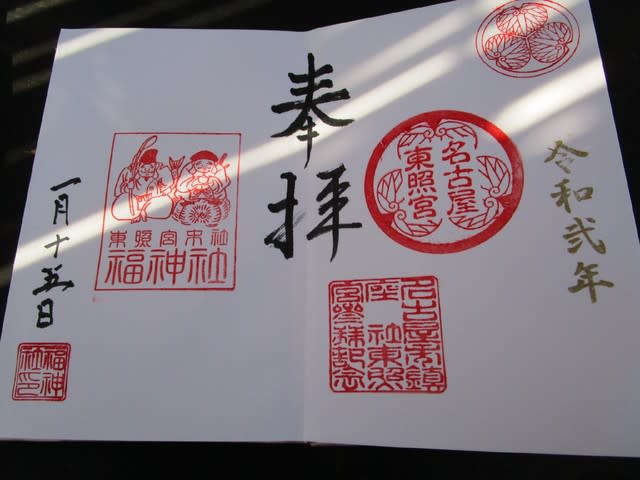

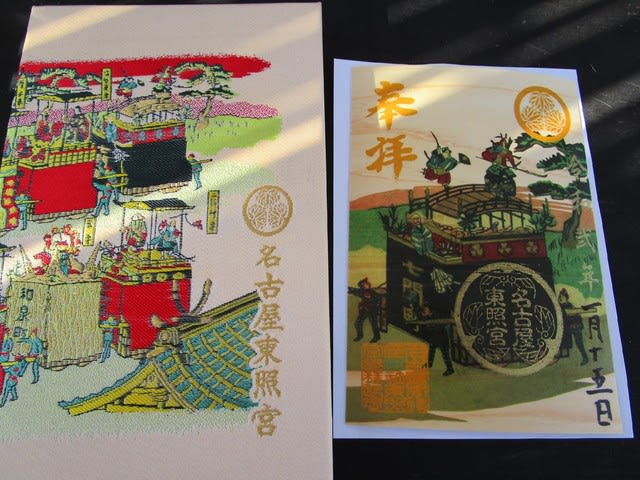

(那古野神社の鳥居。) (名古屋東照宮。)

(名古屋東照宮。)

(空白となるトップの半ページへの貼付用です。ヒノキのいい香りがします。家庭用の糊で貼ることができます。)

(空白となるトップの半ページへの貼付用です。ヒノキのいい香りがします。家庭用の糊で貼ることができます。)

(タコ焼きか?)

(タコ焼きか?)

(この後、小雨がぱらつきました。)

(この後、小雨がぱらつきました。) (令和元年12月25日。)

(令和元年12月25日。)

(筑後川が悠々と流れています。)

(筑後川が悠々と流れています。) (ネットより拝借。「瓢箪守(小)」は300円。)

(ネットより拝借。「瓢箪守(小)」は300円。) (椿の名所でもあるようです。)

(椿の名所でもあるようです。)

(植栽されている木は洋木が多いようですが。(笑))

(植栽されている木は洋木が多いようですが。(笑))

(12月23日、熊本駅にて。)

(12月23日、熊本駅にて。)

(本日、半袖でOK。)

(本日、半袖でOK。)

(2両編成。来年(?)3両編成になるとか。)

(2両編成。来年(?)3両編成になるとか。) (1階がバスターミナル。)

(1階がバスターミナル。)

(海の色が美しい!)

(海の色が美しい!)

(12月とは思えない景色。)

(12月とは思えない景色。)

(私の自宅では6月に咲くのですが。)

(私の自宅では6月に咲くのですが。) (「大庫理」とは大広間や一番座という意味があるそうです。)

(「大庫理」とは大広間や一番座という意味があるそうです。)

(見た感じは美しい石畳道ですが、歩行注意の凹凸。)

(見た感じは美しい石畳道ですが、歩行注意の凹凸。)

(「寄満」とは台所を意味しますが、実際に調理していたわけではないそうです。)

(「寄満」とは台所を意味しますが、実際に調理していたわけではないそうです。) (ここは聖域、見せていただけるのだからルールを守るのはマナーです。)

(ここは聖域、見せていただけるのだからルールを守るのはマナーです。) (超巨大な岩2つが当たってできた三角形は自然の驚異。)

(超巨大な岩2つが当たってできた三角形は自然の驚異。)

(「三庫理」は写真右手前。)

(「三庫理」は写真右手前。)

(これがまた厳しい道で、トレッキングシューズを履いている私でも細心の注意で。)

(これがまた厳しい道で、トレッキングシューズを履いている私でも細心の注意で。) (一部このように歩きやすくなっています。)

(一部このように歩きやすくなっています。)

(ちなみに、結構な数のイモリが泳いでいます。(笑))

(ちなみに、結構な数のイモリが泳いでいます。(笑))

(斎場御嶽店限定!)

(斎場御嶽店限定!)

(予約も経験も不問なようです。(笑))

(予約も経験も不問なようです。(笑)) (こんな感じの田舎道を走ります。)

(こんな感じの田舎道を走ります。) (帰宅後ネットで調べたら、この近くに「沖縄県赤瓦事業協同組合」があるそうです。)

(帰宅後ネットで調べたら、この近くに「沖縄県赤瓦事業協同組合」があるそうです。) (点線が歩いた道。首里城から那覇バスターミナルまで。)

(点線が歩いた道。首里城から那覇バスターミナルまで。)

(「歓会門」。)

(「歓会門」。)

(ここから先は立入禁止。)

(ここから先は立入禁止。) (「正殿」は焼失しています、、、。)

(「正殿」は焼失しています、、、。)

(これまで見たどの城(ぐすく)よりも威容を感じます。)

(これまで見たどの城(ぐすく)よりも威容を感じます。)

(歴代王の遺骨を納めた壺(?)の写真がずらり掲出されています。)

(歴代王の遺骨を納めた壺(?)の写真がずらり掲出されています。) (美しく掃き清められている印象です。)

(美しく掃き清められている印象です。)

(右上から下ってきました。)

(右上から下ってきました。)

(写真では暗いですが、肉眼ではまだ明るいです。)

(写真では暗いですが、肉眼ではまだ明るいです。)

(興味をそそる商店街なのですが、何せへとへとで、、、。(笑))

(興味をそそる商店街なのですが、何せへとへとで、、、。(笑))

(以前(

(以前(

(大丈夫だろうかと思わせるギラギラ感。)

(大丈夫だろうかと思わせるギラギラ感。) (入口は安定感を感じる老舗のイメージ。)

(入口は安定感を感じる老舗のイメージ。)

(「紅いもタルト」の老舗だそうです。)

(「紅いもタルト」の老舗だそうです。)

(メインの他、❝朝カレー❞、昨晩食べ損ねた沖縄そば、大好きなもずくなどなど。)

(メインの他、❝朝カレー❞、昨晩食べ損ねた沖縄そば、大好きなもずくなどなど。) (こりゃもうビル、ホテルですな。)

(こりゃもうビル、ホテルですな。)