オークションウォッチ WIRELESS SET No19 MARK Ⅱについて(令和4年03月02日)

断捨離中につき入札ご法度の身でありますので、入札に参戦せず下記Yahooオークションの推移を見守り、記録するだけとしました。

米陸軍真空管無線機器ワイヤレスユニットMk2、シグナルコープ製

個数:1

開始日時:2019.12.31(火)23:43

終了日時:2020.01.05(日)21:43

最高額入札者:なし

開始価格:1,000 円

オークションID:443405679

落札合計金額:0円

米海軍真空管無線機、型式不明

詳細

現在価格 1,000円(税 0 円)

出品者情報

ikgm33さん フォロー総合評価: 379

出品地域:岐阜県

商品説明

カテゴリ ホビー、カルチャー アマチュア無線 その他

状態 目立った傷や汚れなし

米陸軍真空管無線機器

シグナルコープ製

ワイヤレスユニットMk2

真空管欠品、みられますが外観からは程度まずまず。作動未確認、ざっと見て真空管欠品ないと思います。写真参照下さい。

サイズ約31×43×20㎝

商品画像

小さな画像をクリックすると、下に拡大表示されます。

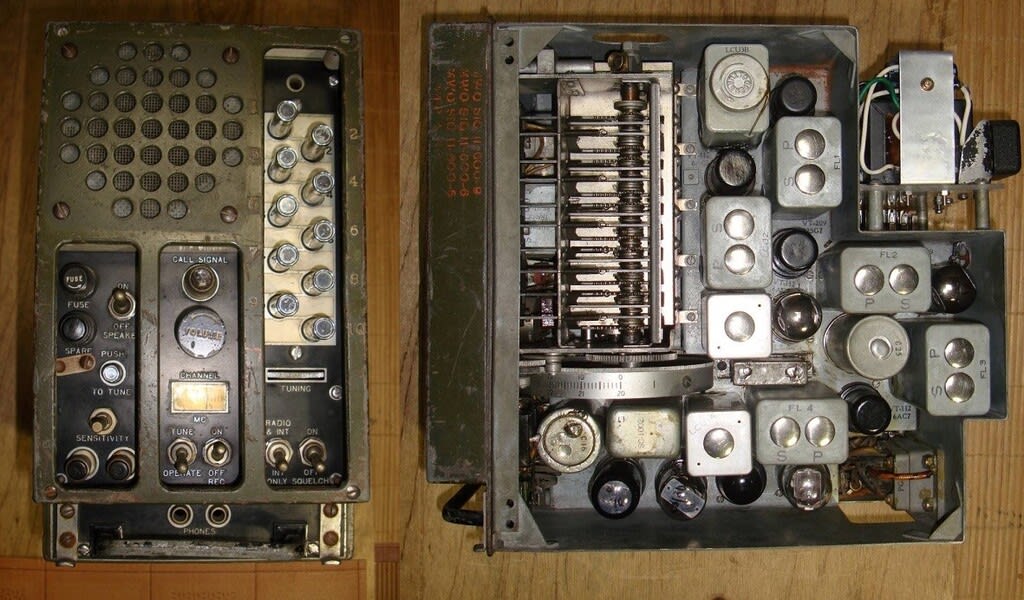

本体部

電源部

現在、戦後の真空管式無線機を体系的に整理しており、真空管式無線通信機開発史(http://minouta17-01.blog.jp/archives/4764264.html)として取りまとめおります。

既に、アマチュア無線(一部のみ)、自衛隊の無線機を取り纏めが完了したので、現在、米軍の無線機に取り掛かっております。

この米軍無線機のオークション情報のデータ・ベースの中で、本機は、オークション出品の商品名「米陸軍真空管無線機器ワイヤレスユニットMk2、シグナルコープ製」とあったのですが、フロントの写真を見ると、とても米軍のものとを思われず、名称も「WIRELESS SET No19 MARK Ⅱ」とあり米軍の名称付与基準には該当しません。

本来、無線機にWIRELESS SETと表記するのは英国のはずです。

もう一つの違和感は、フロントの写真のプレートは英語とロシア語の2か国表記されていることです。

一体この無線機はどこで製作されて、誰が使用していたのでしょうか。

ネットで検索していると、WIRELESS SET No19 MARK Ⅱ(As Manufactured in Canada and U.S.A.)のWORKING INSTRUCTIONS(取扱説明書)がみつかった。

このことから、本機は1942年頃のカナダもしくは米国製であることがわかりました。

なお、下記に示す取扱説明書の序文でもわかるように、本機のオリジナル製品は英国製であり、これをカナダと米国で改良版として大量生産を企画したものであるようである。

取扱説明書の序文

ワイヤレスセット No.19, マークII

(カナダおよび米国で製造されたものである。)

1. 機械的、電気的に互換性があるにもかかわらず、主要な部品は、いくつかの改良が必要であると考えられ、製造前に組み込まれた。

カナダとアメリカでは、主にこれらの変更が行われた。カナダとアメリカの製造工程に対応するために導入された。

2. オペレーターの立場からすれば、英国製セットとカナダ製セットに違いはない。そのため オペレーターがセットの操作を早くマスターできるように、そして、現場での性能を最大限に引き出すことができる。

操作説明が多少なりとも記載されている。

イギリスのパンフレットより、より詳細に書かれている。

3. メンテナンス担当者を支援するために、表が追加された。

カナダセットとアメリカセットの主な変更点を記録した表XIを追加した。

生産の根拠は以下の経緯による。

武器貸与法(レンドリース法)

レンドリース法(レンドリースほう、英語: Lend-Lease Acts)、または武器貸与法(ぶきたいよほう)は、アメリカ合衆国が1941年から1945年にかけて、イギリス、ソビエト連邦(ソ連)、中国、フランスやその他の連合国に対して、イギリスの場合はニューファンドランド、バミューダ諸島、イギリス領西インド諸島の基地を提供することと引き換えに、膨大な量の軍需物資を供給するプログラムのことである。

1939年9月の第二次世界大戦勃発から18ヵ月後の1941年3月から開始された。

総額501億USドル(2007年の価値に換算してほぼ7000億ドル)の物資が供給され、そのうち314億ドルがイギリスへ、113億ドルがソビエト連邦へ、32億ドルがフランスへ、16億ドルが中国へ提供された。

逆レンドリース(Reverse Lend Lease)は、航空基地を提供するなど、アメリカに対するサービスで構成されている。

額にして78億ドル相当で、そのうち68億ドルはイギリスとイギリス連邦諸国によって提供された。

これとは別に、返却と破壊に関して規定する協定により、プログラム終了日までに到着した物資については返済は行われなかった。

終了日以降の物資については、イギリスに対して割引価格の10億7500万ポンドで、アメリカからの長期融資により売却された。

カナダも同様のプログラムで47億ドル相当の物資をイギリスとソビエト連邦に提供したが、代金は支払われなかった。

例えば、ソ連は鉄道輸送に強く依存していたが、兵器生産に必死であったため、戦争の全期間を通じてたったの92両の機関車しか生産できなかった。

この点で、アメリカの支援した1,981両の機関車の意味が理解できる。

同様に、ソビエト空軍は18,700機の航空機を受け取り、これはソビエトの航空機生産の14 %、軍用機の19 % を占めた。

赤軍の戦車のほとんどはソ連製であったが、アメリカからM3軽戦車、M3中戦車、M10駆逐戦車などが貸与され、特にM4中戦車はその性能と信頼性の高さからエリート部隊である親衛戦車師団(機甲師団)に優先配備された。

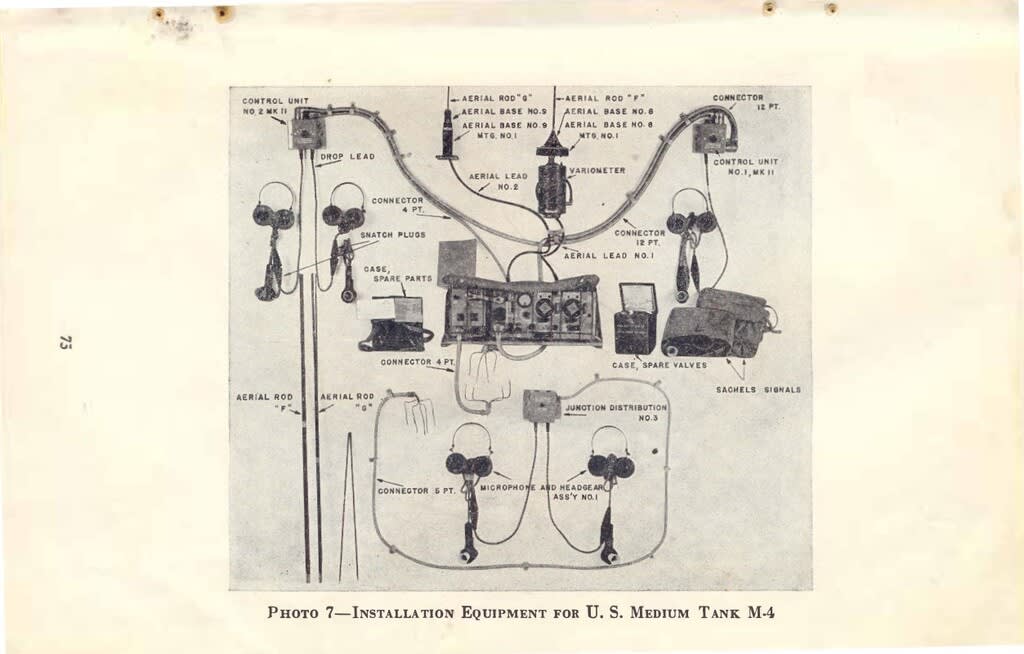

この武器貸与法(レンドリース法)により、基本的には英国への武器貸与として戦車も含まれており、戦車(M4中戦車を含む)の車載無線機には英国の部隊運用に合わせて、英国仕様の無線機を生産して提供したことがわかる。

なお、連合国側として当時のソ連へもM4中戦車へ提供しているので、ソ連版の無線機についてはロシア語表記をつけて特別に生産されたものと推定できる。

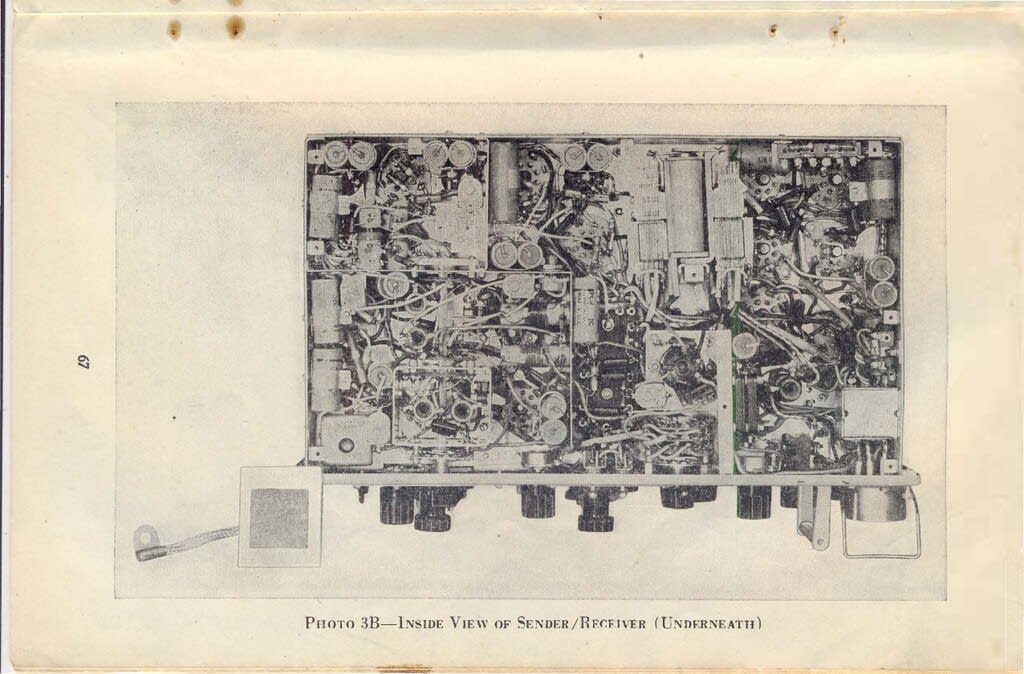

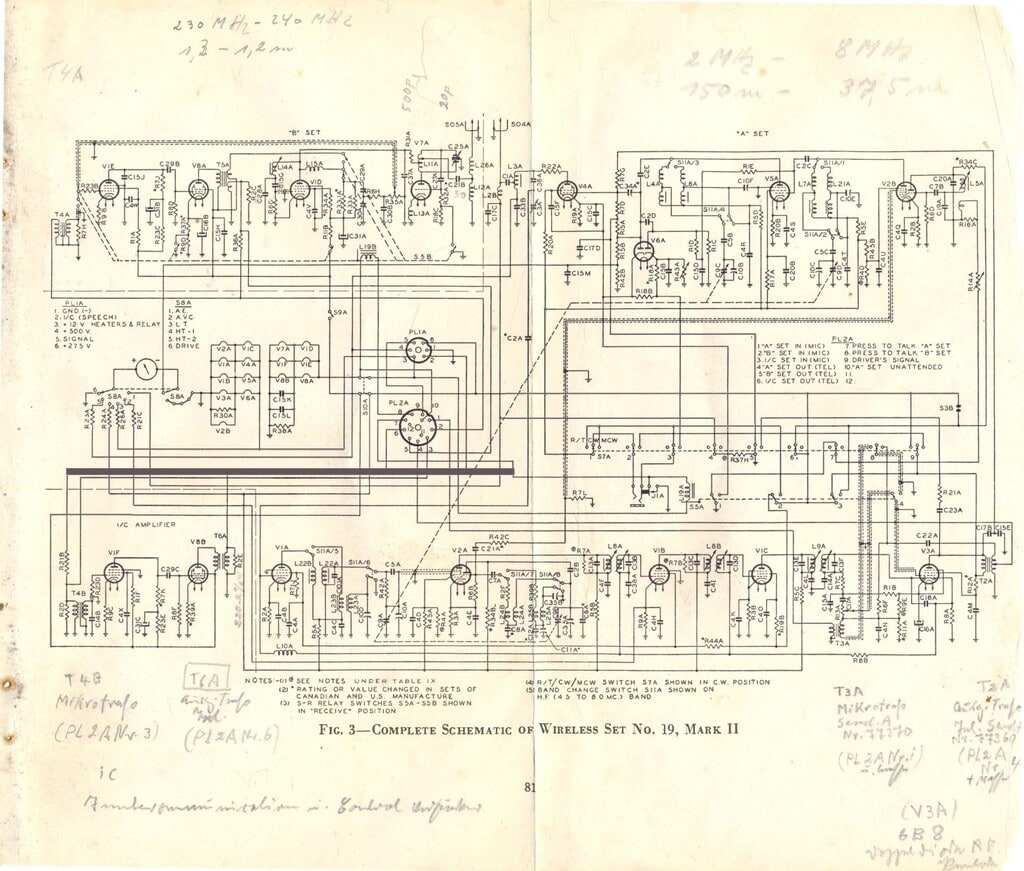

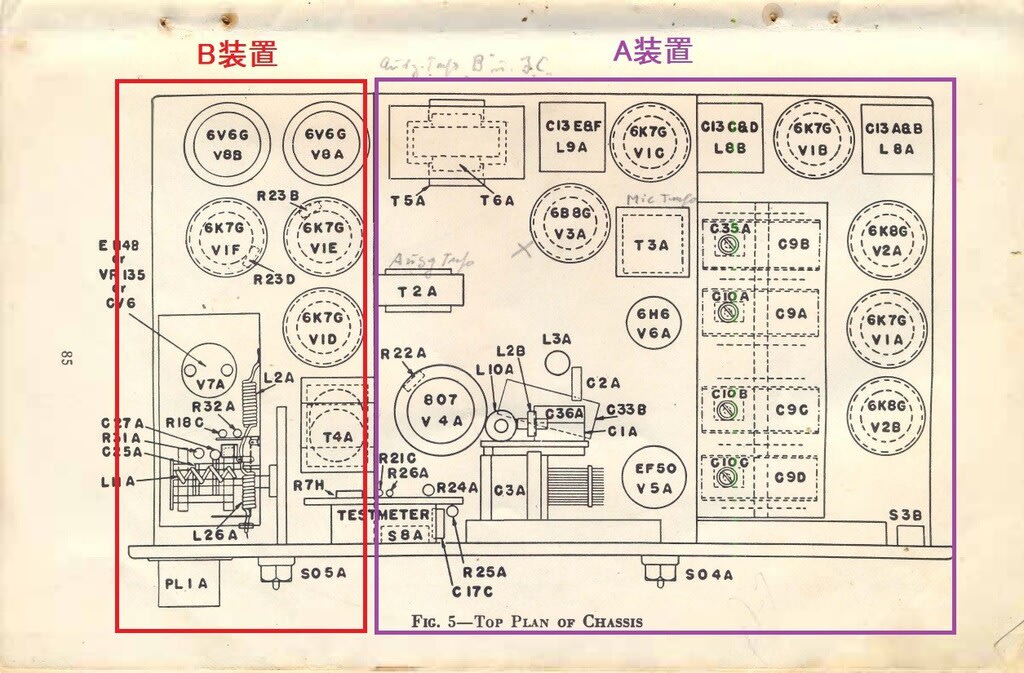

本機はA装置とB装置から構成されており、其の諸元は下記の通りである。

A装置

使用周波数: 2から8Mc

用途:部隊から部隊本部(基地)へ、部隊から部隊への通信

電波形式:R/T(Radio-Telephone電話のこと) CW MCW

運用距離:各車両に8フィートのロッドアンテナを備えて、移動中の車両間の10マイルのR / T

使用真空管事例 6K7G

B装置

使用周波数:230から240Mc

用途:部隊内の車両間の通信のみ

電波形式:R/T(Radio-Telephone電話のこと)

運用距離:半波長のアンテナで移動中の各車両間で1,000ヤード

使用真空管事例 E1148 or CV6

A装置は、短波帯のスーパーヘテロダイン方式の受信機と807の送信菅から構成されており、標準的な構成であることから特に指摘する必要もない。

問題は、B装置の構成であるが、230から240McとVHFでも広域の周波数帯を使用した超再生方式のトランシーバーを採用している。

ただし、回路は単純化できるが、運用については、クェンチング発振のために安定性に問題があるだろう。

しかしながら、車両や航空機にとっては、無線通信による部隊運用のためには、前線と部隊本部間の通信と、部隊内の車両や航空機間の同時通信が可能なことが理想的であることはゆうまでもない。

本機は、A装置とB装置を無理やり1つの筐体に押し込んだ感はあるももの、この問題を英国の本機は見事に実現していることは注目に値する。

なお、この2チャンネル化の問題を日米ではどのように対応したのかというと、まず、日本では、短波帯を利用した2チャンネル化をめざし、受信機では高周波増幅と混合部と局部発振部を2重構成し、後段の中間周波増幅段以降は共通化している。

送信機は、回路構成は単純なので、同調部の可変コンデンサーを機械的機構により、2チャンネルに変化するように対応している。

最大の欠陥は、使用周波数帯域を短波帯としたため同調回路がチャンネル単位に必要になったため、構造が複雑したことであろう。

参考事例として日本陸軍 車輛無線機乙

このような思考は、ドイツの無線機も同様であったと記憶している。

米国は、この問題を解決するため、使用周波数帯を準VHF波(実際は20Mhz以上)とし、2チャンネルどころか多チャンネル化を簡単に実現している。

やはり当時から自動車大国だった米国では、車載用ラジオの生産ノウハウも高く、μ同調と機械的選択機構により、多数の放送局に対応した多チャンネルの選択の仕組みを作ることは容易なことだったのだろう。

車輛無線機としては、BC-603受信機、BC-604送信機が代表的な無線機である。

参考事例 BC-603受信機

最後に本機は如何なるメーカーが製造したのかを考えていることにしよう。

メーカーを特定したいのですが、銘板には、メーカー名が記載されていません。

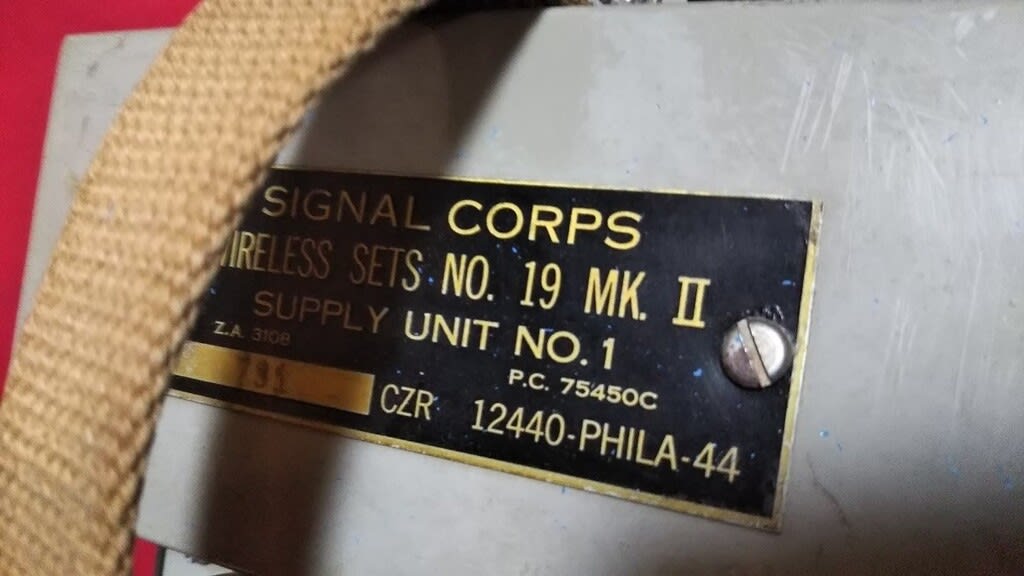

本体部の銘板は不鮮明ですが、電源部の銘板に以下の情報が記載されている。

SIGNAL CORPS

WIRELESS SETS No.19 MK. Ⅱ

SUPPLY UNIT NO.1 P.C.75450C

CZR 12440-PHILA-44

この情報から、まずSIGNAL CORPSとあるので米国通信隊と訳すべきか米国通信本部とすべきか迷うところですが、基本的には米国陸軍の無線機であることが分かります。

以下参考に陸軍の銘板を掲載しますが、時代により記載方法が異なるようです。

9枚の銘板の事例中1段目と2段目の6枚には、メーカー名が記載されています。

しかし、3段目の3枚にはメーカー名がありません。

その代わり、CNO 1749 CDC 11414 WF-43 CHW 33546-PHILA-43と記載されたSIGNAL CORPSとの契約番号が記載されています。

3文字の英字は、C:Contractor(契約者)+2桁のメーカー名の略称

残りの数字5桁は契約内容のようです。

このことから、本機の銘板のCZR 12440-PHILA-44からZRがメーカー名の略称と判断されます。

それでは、ZRといえば、Zenith Radio Companyが想定されますが、事実かどうかはわかりません。

時事論評

ロシアのウクライナ侵攻について

80年前のドイツのロシア侵攻に対応し、連合国側として米国はロシアに軍需物資の支援を行ったが、本機はこの時にロシアに提供した無線機であることを明らかにした。

本機がどのような経緯で日本まで流れて来たのか不明であるが、来歴を知りたいものである。

今度は逆にロシアが兄弟国であるウクライナに侵攻する結果となった。

2月24日に侵攻を開始し、直ぐにキエフの陥落が予想されたが、予想外のウクライナの善戦により進撃がとん挫しているようだ。

しかし、ウクライナ単独では自ずと限界があるだろう。

真に残念なことだが、これが現実世界であるということだ。

参考文献

WIRELESS SET No19 MARK Ⅱ ws-19_mk2_USER_1942https://drive.google.com/file/d/1FX6sZ0v4WvLHPr2oYg4ak4yOr1j9A03o/view?usp=sharing

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%B3%95

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます