日本陸海軍の採用した軍用通信型受信機の根本的な欠陥について

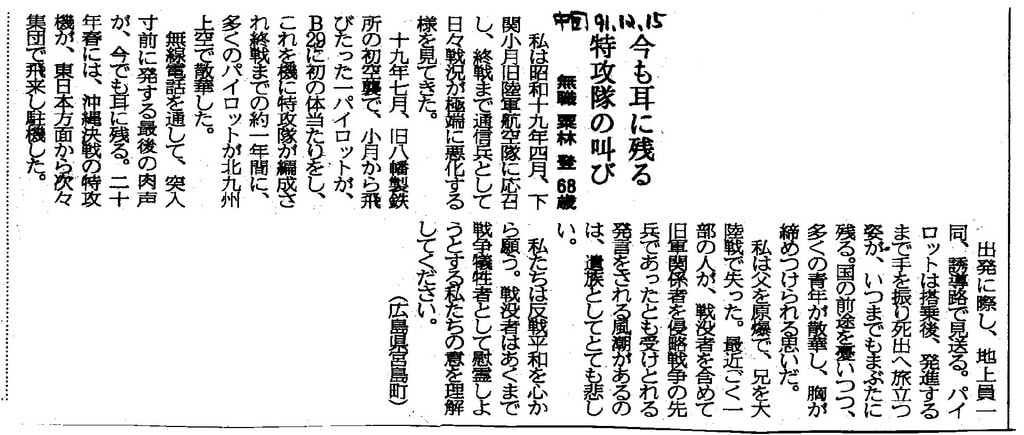

表記については、問題提起として「特攻 御田重宝 1988年11月 講談社」から関連事項を抜粋します。

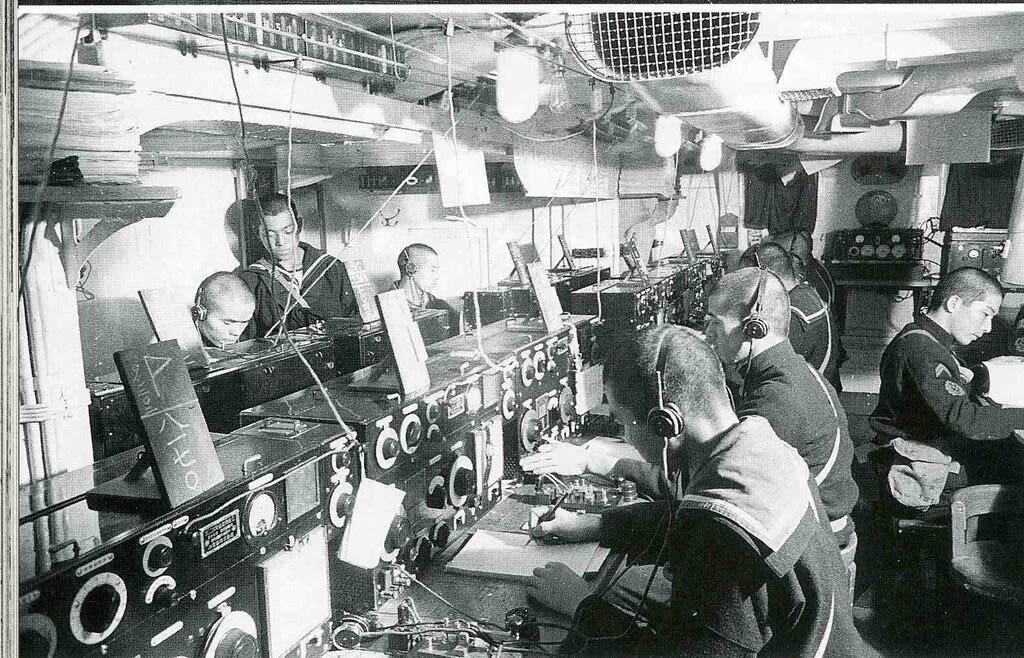

ここで日本の使っていた受信機(通信用)について書きますと、戦後、呉海軍工廠の無線関係の人たちが、米軍は日本海軍の受信機を見て、大変お粗末なのに笑った、と言っていました。

しかし送信機には大変感心して持って帰ったそうです。昭和21年、第二復員局に勤め、駆逐艦「夏月」(復員船として使用)に乗っていた時に聞きました。私はカラーテレビの修理技術者として生活していますが、今考えると、まことにお粗末です。

「大和」の通信機室では一波帯ごとにコイルセグメント(区分け)を取り換えていたのです。それが四つぐらいのボックスになっており、これを四、五本の足が付いていました。したがって一艦(小型艦)五台あっても、各自違った波長受信を持っており、まことに面倒なもので、現在のラジオのようにスイッチ一つの切り替えでパチパチと中波、短波、超短波など自由に切り替えることはできなかったのです。

それでは、これから日本陸海軍の代表的な受信機を見ることにします。

海軍

92式特受信機

海軍の代表的な受信機で各種艦艇は勿論のこと陸上の通信部隊に採用されています。

・ダイヤルは目盛から読み取った数値から校正表により実際の使用周波数を知ることが出来る。

・バンド変更は、6個のコイルパックを交換する必要がある。

・本機は周波数の変動が少なく、大変安定的な運用ができることが最大の長所である。

問題点

・軍隊での実際の運用では、使用周波数が事前に決まっており、その周波数に調整された受信機を配備しており、戦艦などの旗艦の通信室では受信機が十数台並べて運用するため、ダイヤルの直読方式やバンド切替の問題は発生しないはずであると海軍では終戦まで考えていたのである。

・この背景としては、昭和12年前後の日本の電子通信の工業技術では、ストレート受信機からスーパーヘテロダイン方式の受信機に転換することは可能でしたが、周波数直読の精度が保証できないことやバンド切替の機械的スイッチ機構では長期運用での接触不良などの問題で採用に二の足を踏んでいたのも事実であろう。

・こういった無線運用の思想に対して米軍の調査団は笑ったという訳である。

・無線通信運用を考えれば、戦場における不確定要素に対応するための随時の周波数変更のためのダイヤルの周波数直読やバンド切替SWによる簡単なバンド変更が如何に重要な受信機の要素であることの認識が必要である。

・しかも、日本海軍のコイルパックは受信機毎に調整しており、同種のコイルパックを他の受信機に使用することができない。したがって、10台の受信機には10台のコイルパックが必要なのに狭い艦内に無用ながら場所を確保することになる。

・要は、日本海軍には無線運用に関する先進的な取組みに欠けていたといことになる。

・したがって、受信機に関してはメーカーに対する要求仕様が常に低レベルのものだったのだろう。

・もう一つは海軍技術研究所と海軍工廠のみで完結する組織で、外部のメーカーの意見をくみ取らないクローズな組織体だったのかもしれない。

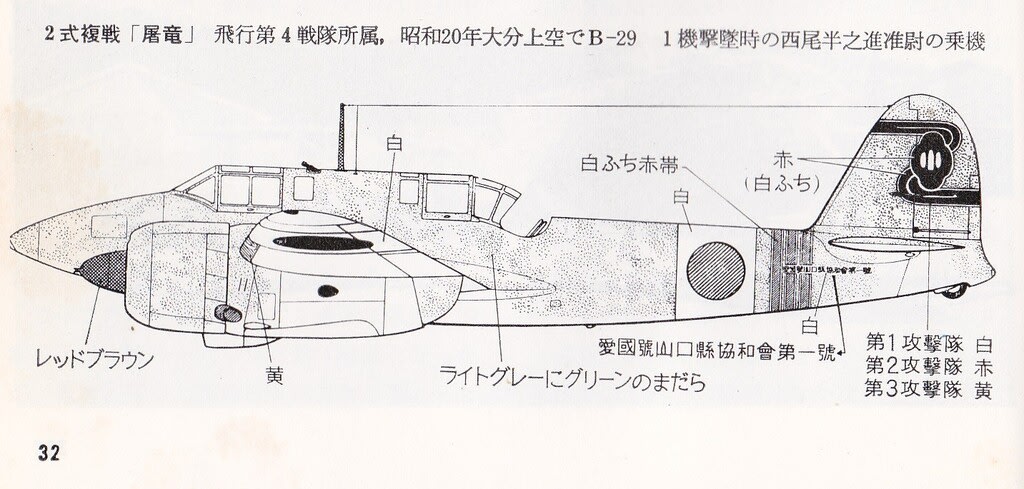

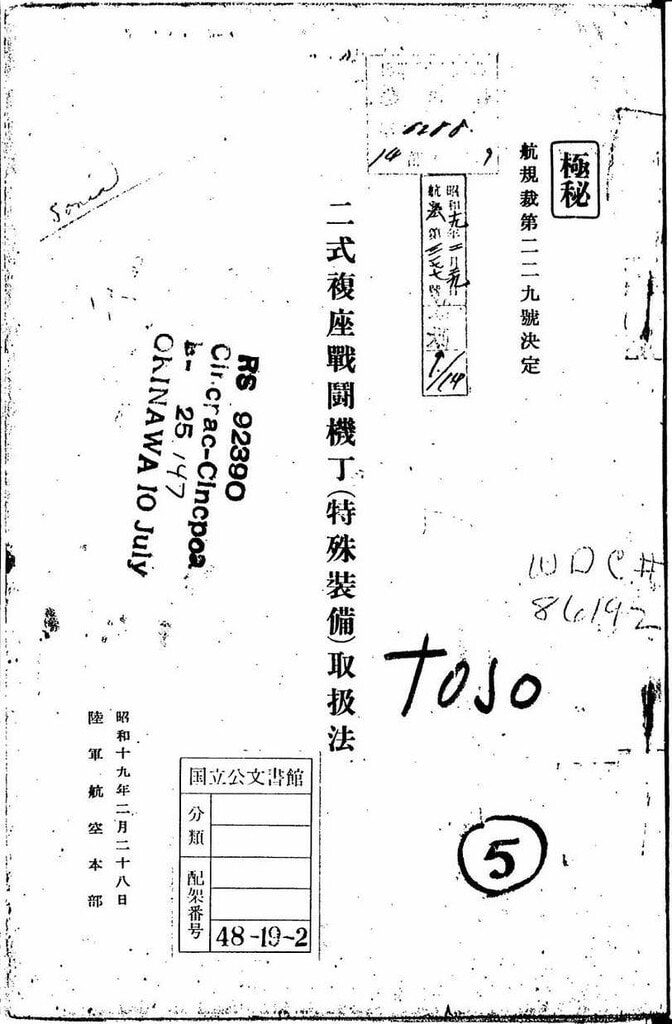

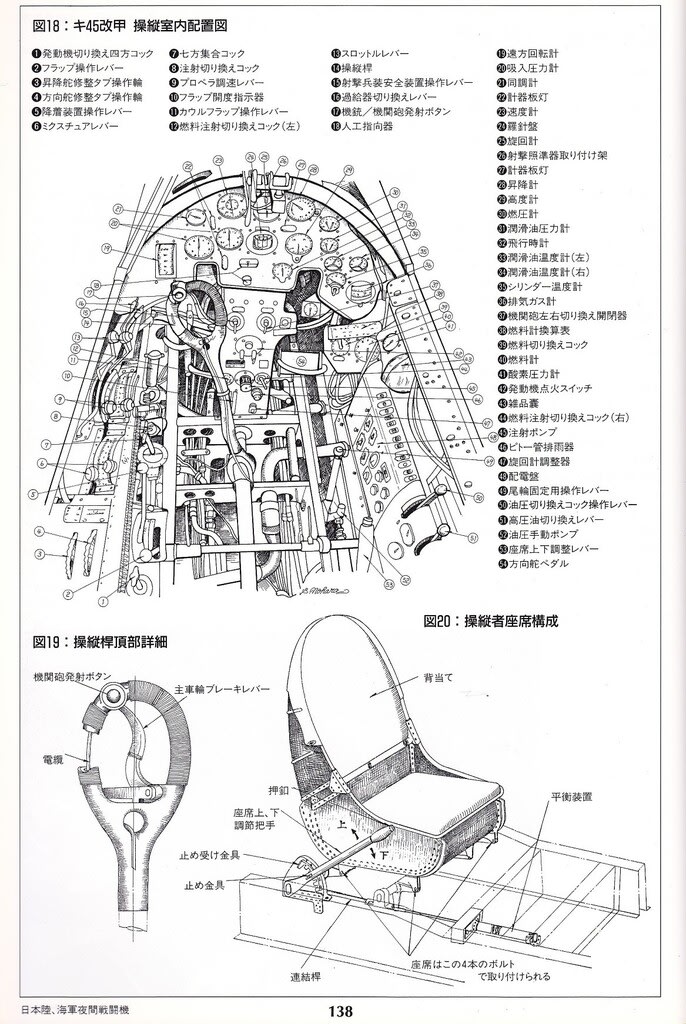

・このような発想は陸軍も同様であり、しかも陸軍では航空機の無線機もコイルパック方式を採用している。いったい戦闘機のパイロットはどのようにしてコイルパックの交換ができるのでしょうか。

陸軍航空隊の地1号受信機

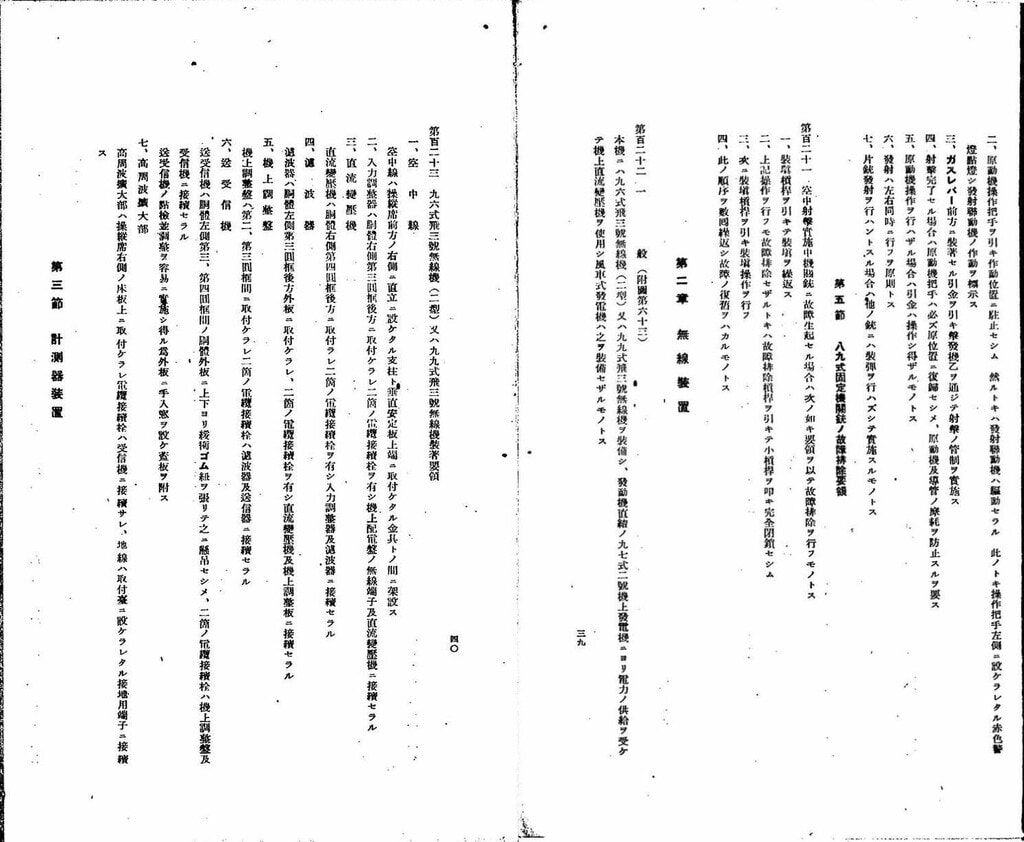

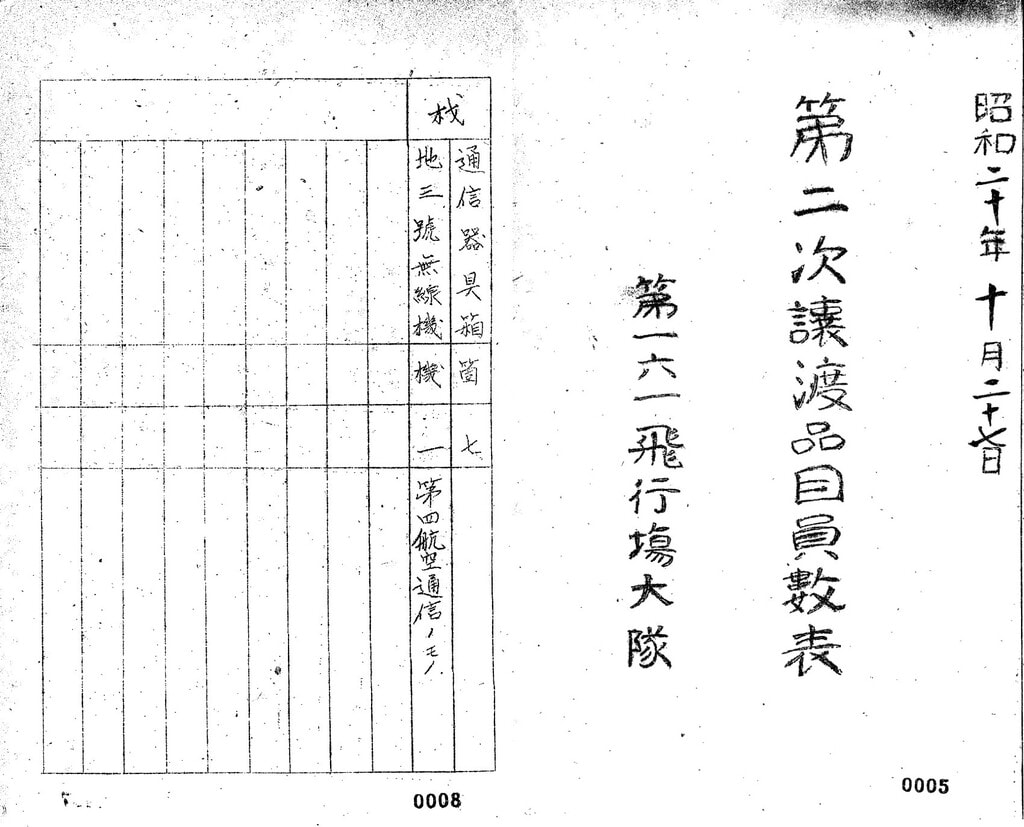

陸軍 航空機用無線の飛5号無線機受信機

戦時中の上記問題を排した例外的な受信機の紹介

・陸軍 特殊無線機甲短波受信機 傍受用機材

敵無線通信を傍受し、通信系の判定、内容の解読等の手段によりその配備、編成、企図を察知することを目的として傍受用機材が制定された。

短波受信機は受信周波数を8バンドターレットコイルによる切替、低バンドにおいては、中間周波数は455Kcを仕様するIF3のシングルスーパーであるが、高バンドにおいては第1、第2中間周波変成器を2Mc台に切替、第2中間周波増幅真空管を第2周波数変換菅として動作させるダブルスーパー方式となっている。

この切替はターレットコイルの切換と共に、カムによって自動的に行われる。

本機のダイヤル目盛は本写真からでは判断できないが、たぶん直読式ではないようだ。

松下無線株式会社 RM-40L型中長波電信電話受信機 昭和19年8月製

本機は、戦時標準船用受信機として製造されていたが、軍からは大枠の概略仕様のみで製造時の詳細は各社の判断となっており、松下も独自の製造をおこなったものである。

このため、軍の受信機の設計思想は全くなく、むしろ民間ラジオそのものの発想で製造されている。

周波数は直読式であり、バンド切替もコイル内臓式で簡単である。

本来は軍の受信機もこの発展系となれば、米軍のものと同じ受信機を作ることができたはずなのですが・・・。

ここで、参考に戦時の米軍の受信機の写真を掲載する。

これらの資料から、受信機の根本的な原因は、軍のメーカーに対する要求仕様があまりにも無線通信運用を軽視したものだったことが原因と思われる。

しかしながら、大手の軍需メーカーの東芝、日本電気や日本無線などは意見具申もなく単に製造部門として機能しただけなのだろうか。

最後発の松下や日立なども軍需生産では既設無線機の製造に専念している。

ただし、軍の要求仕様がない製品では、本来のラジオメーカーとして受信機の機能を生かした製品を開発している。

戦時中のラジオ 放送局型第123号受信機(NHKにより仕様の標準化されたラジオ)

制定 昭和15年(1940)10月

特徴 山間僻地においても受信出来るよう、高周波増幅付きの再生式グリッド検波で感度向上を図った。

初期型、後期型、末期型に分類できる。

真空管 高周波増幅 12Y-R1リモートカットオフ特性による音量調整

検波 12Y-V1による再生式グリッド検波、抵抗容量結合方式

低周波増幅 12Z-P1による低周波電力増幅

整流 24Z-K2による倍電圧整流

安定抵抗管 B-37によるフィラメント電圧の安定供給

では、軍が消滅した終戦後数か年での業務用の通信型受信機の開発状況を概観しよう。

--------------------------------------------------------------------------------

幻のレーダーウルツブルグ 津田清一 からの抜粋

昭和21年6月10日、日本水産㈱の梅田一正無線監督と大洋漁業㈱の並木文雄無線監督の2人が、重大な要件を以て中島社長に会いに三鷹工場に来た。社長とで重大要件を伺った。その要件とはGHQが、日本の飢餓を救う目的で南氷洋捕鯨2船団の出動を関係各国と交渉し、やっと了解が得られた、とのことであった。そして11月に出港する事となったむねが伝えられた。

その2船団の無線装置を「全部日本無線が設計生産し装備工事と逓信局の電波検定を受けてもらいたい。工期はわずか5か月だが、無理を承知で頼みにきた」ということであった。

昭和23年2月、GHQは外貨獲得のため岡山県玉野市の三井造船所で優秀船7,800トン2隻の建造を明示、これをデンマークに輸出する事となった。

無線機はRCA、マルコーニ、東芝、日本無線の競争だったが、日本無線に決まって忙しくなった。750W中波送信機、500W短波送信機、50W非常送信機、全波受信機2台、SOS受信機、SOS自動電鍵、方向探知機、400HZDC440VMG、等であった。

-------------------------------------------------------------------------------

JRC 日本無線 NMR119型 全波受信機 昭和22年7月製造

受信方式は、ストレート型いわゆる1-V-2の高周波増幅1段、検波、低周波増幅2段の簡素なものだが、使用真空管は最新型のGT管を採用している。写真ではプロペラマークの東芝製の6SJ7のようである。

これから、真空管構成は以下のように想定される。

RF(6SJ7)、検波(6SJ7)、低周波増幅(6SJ7)、低周波電力増幅(6V6)

真空管に関しては、時期から見て、どう考えてもライセンス生産ではなく、海賊版のようである。(戦後こんなに早期にGT管を採用したのか少し疑問は残るのですが・・)

また、このような簡易受信機は、戦後外洋の漁船団に搭載されていたのでしょう。

本機は横ダイヤルの無周波数直読とバンド切替SWを装備している。

参考として電子掲載する管の歴史からの抜粋

GT管も1948年にトランスレス受信機用のシリーズが東京芝浦と川西機械から発売された。それぞれ、周波数変換管12G-C5、高周波5極管12G-R6、2極3極管12G-DH3、出力5極管30G-P9、半波整流管30G-K5のシリーズである。

このほか6.3VのGT管も移動無線用として各社で試作された。

周波数変換管6G-C5、高周波5極管6G-R7、ビームパワー管6V6-GT、双2極管6H6-GTなどである。

1949年になると、GT管の本格的な国産化が開始され、周波数変換管6SA7-GT、可変増幅5極管6SK7-GT、双2極3極管6SQ7-GT、全波整流管6X5-GTなど次々に国産化された。

NMR125型中短波受信機 日本無線 昭和23年6月製造

受信方式は、高1中2のスーパーヘテロダイン方式である。

使用真空管はすべてGT管を採用しており、パネルの表記は英語となっており、海外使用を想定していようだ。

本機は円形ダイヤルの周波数直読とバンド切替SWを装備している。

占領下のためか銘板はケースの背面に秘かに配置されているが、メーカー名などは日本語となっている。

波803全波受信機 日本無線 昭和24年10月製造

NMR125型中短波受信機の同一構成となっているが、使用真空管はGT管ではなくST管が採用されている。

また、パネルの表記は全て日本語となっており、国内使用を想定するとともに、ST管使用による安価を狙っているように思える。

銘板もパネル正面に堂々と設置している。

結語

戦時中の軍用受信機と業務用更には民生用ラジオ開発動向を紹介した。

更に終戦から数か年での我が国の受信機の開発動向を紹介したが、いずれもアメリカの技術導入により開発されたものではなく、国内の元軍需生産企業の技術力で開発したものである。

ということは、戦時においてもこの程度の受信機は簡単に製造することが可能であったということである。

この原因は一重に軍の無線通信運用に関する理解不足と技術に対するチャレンジ精神の欠如といったところでしょうか。

心配なのが、戦時のこの受信機の開発動向と今日の日本の電子産業の歩みが同じように見えることである。

愚痴ですが・・・・

今日、日本の電子産業の企業の衰退は目を覆いたくなるほどである。

スマートフォンからの大手各社撤退を皮切りに、シャープの台湾企業の買収、各社液晶テレビ生産からの撤退、果ては台湾企業による半導体企業の日本誘致など数えればきりがない。

このような状況の中で、日本で大規模に半導体を生産しても、国内ではもはや大きな需要は考えられない。

パソコン、スマートフォンも液晶TVなども国内生産はしていないのだ。

自動車産業が使用する半導体があればいいだけなどだが、数年前この虎の子国内半導体生産会社が火災を生じたが、ほかの国では、半導体工場でのこんな火災の話を聞いたことはない。

もはや日本では半導体を生産する能力も資格もないということなのか。

もう一つ言わせてもらえば、36年前、国は営利目的で公社の民営化をおこなった結果、これ以降暫時研究開発力は低下してしまった。

民営化は営利目的しかない目のない会社になりさがり、今日の日本を形成しているようだ。

参考文献

特攻 御田重宝 1988年11月 講談社

幻のレーダーウルツブルグ 津田清一 昭和56年12月 CQ出版

電子管の歴史 岡村総吾 昭和62年11月 オーム社