アルバムの修復作業記録 その4 2015年11月20日

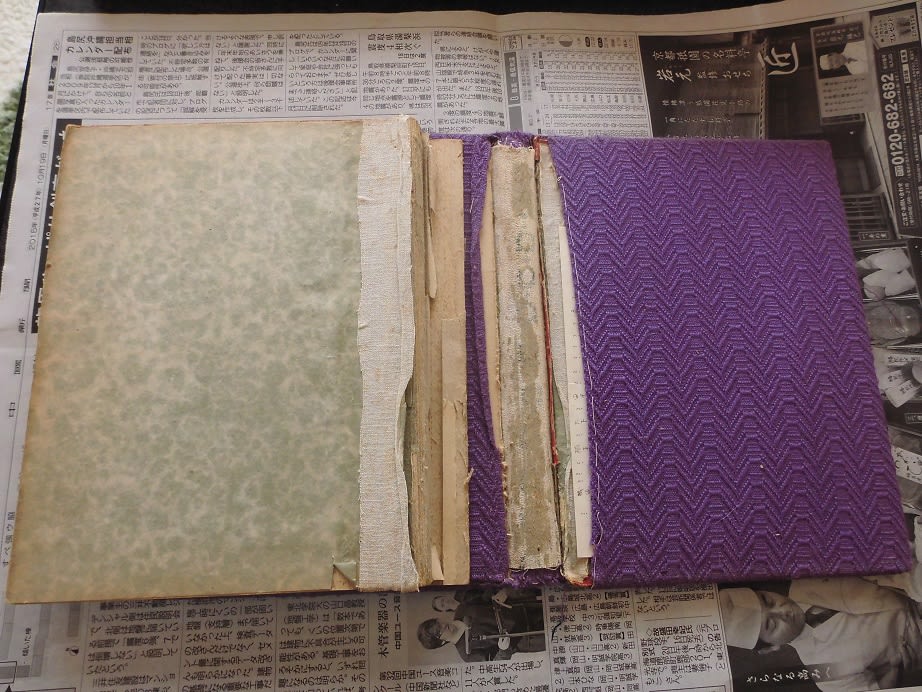

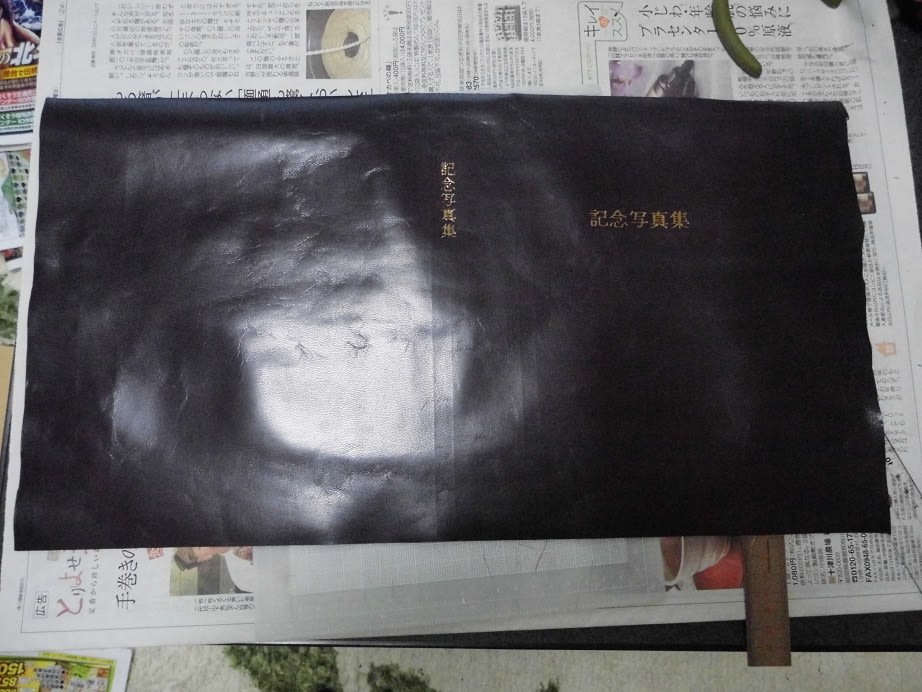

次の赤色のアルバムは以下の理由により少し難関です。

A4版の規格と思っておりましたが、A4版より横幅が13mm長いことが判明しました。

これでは、A4版の規格サイズの黄ボール紙が使用できません。

また、見返し用の用紙もA3版の規格では使用できません。

しかたないので、アルバムの横を13mm切断するこことしました。

このため、アルバムの写真で切断面に引っかかる部分は貼り替えすることにしました。

この対応策で、A4版の規格の材料が使用できるこことなりましたが、大切な品に傷をいれることとなりました。

修復については、このパターンのものは製本と同じ技法が適用できそうです。

①アルバムを解体し、本体部に背固めを行います。

②乾燥したら、天と地は必ずヤスリかけをします。

③本体部には、見返し、花布、寒冷紗、クータを貼り合わせます。

④表紙を作成します。角と背バンドの位置には、革すきが必要です。

⑤最後に、表紙と本体部を合体し、乾燥したら完了です。

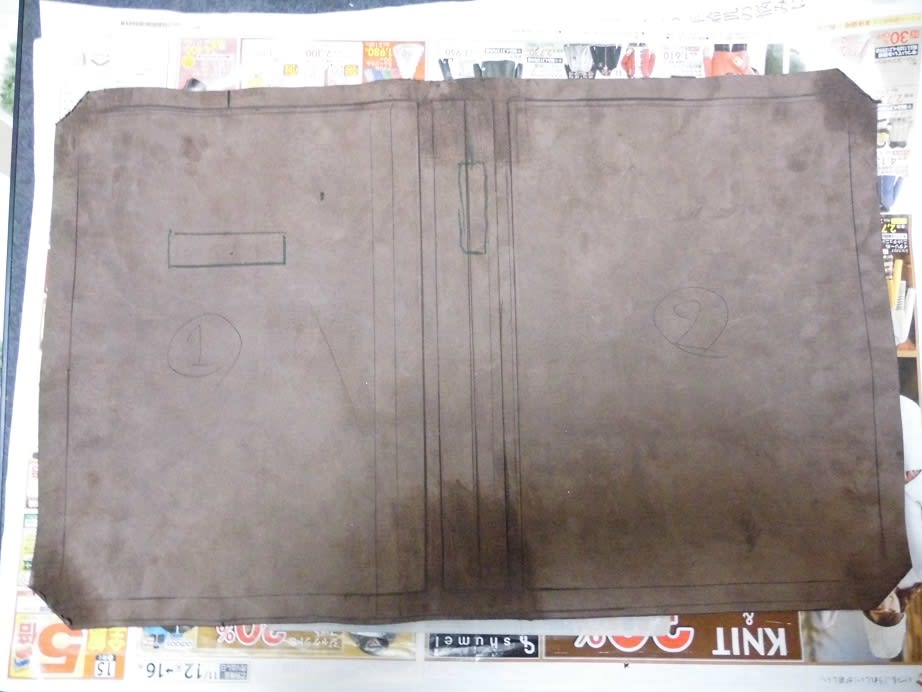

反省点

本体部の13mmの切断には、カッターを利用しましたが、材料が硬化している割に柔らかく、少し力を入れすぎたため、切断ず少し斜めとなりました。

本体部のカッターによる切断は、力まず1枚づつ切断するように心がける必要があります。

広島手製本倶楽部は以下のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/book_index.html