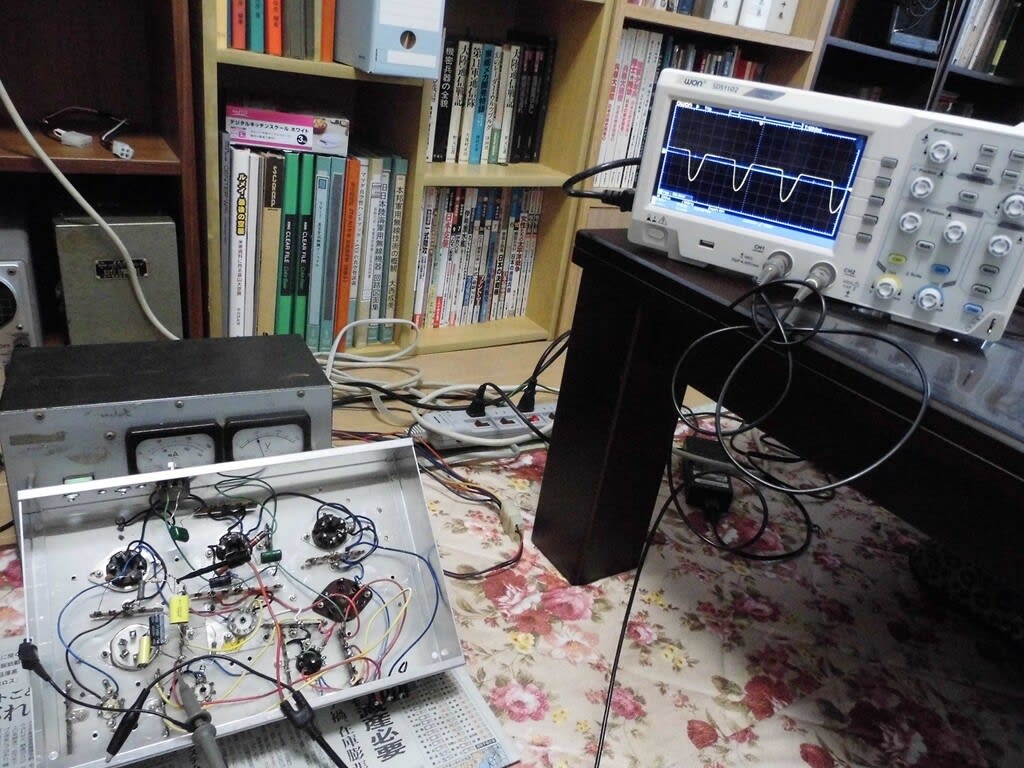

13号電探送信機(トリオTR-2改造)の作業記録 その3(令和3年01月23日)TR-2#2号機の送信部の修復作業

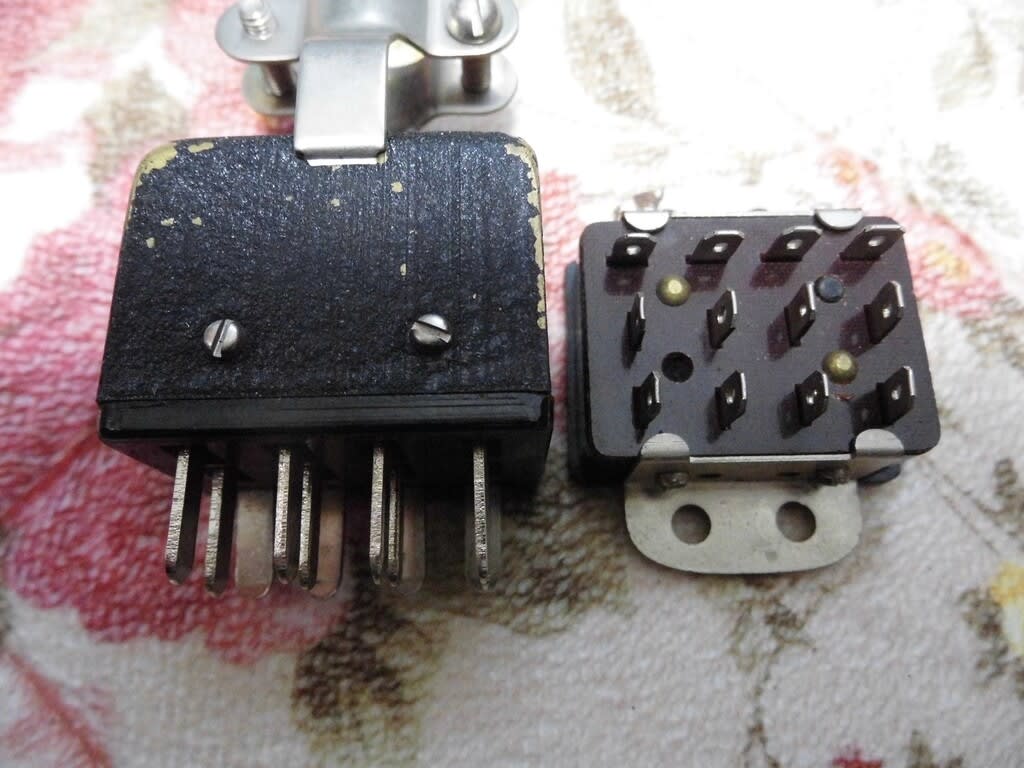

マイク送受切替SWを動作しても、送受切替ができません。

配線を追っていくと、マイクコネクター端子での接続がトリオのマイク接続規格から変更されていました。

前所有者はトリオのマイクではないものでインターフェースが異なっていたので改造したようです。

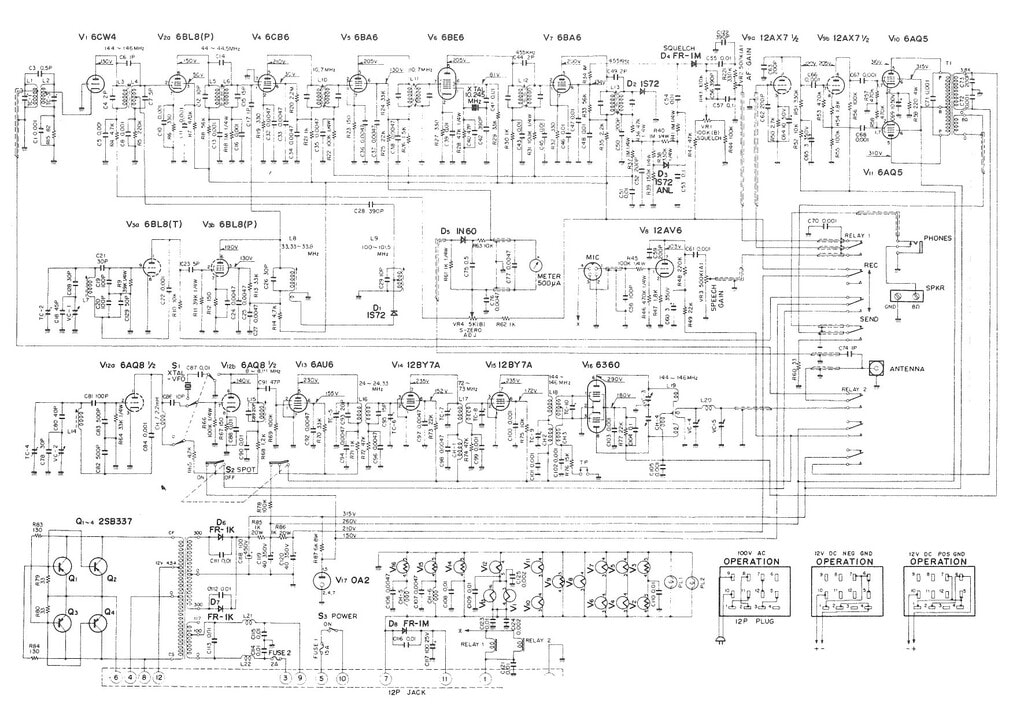

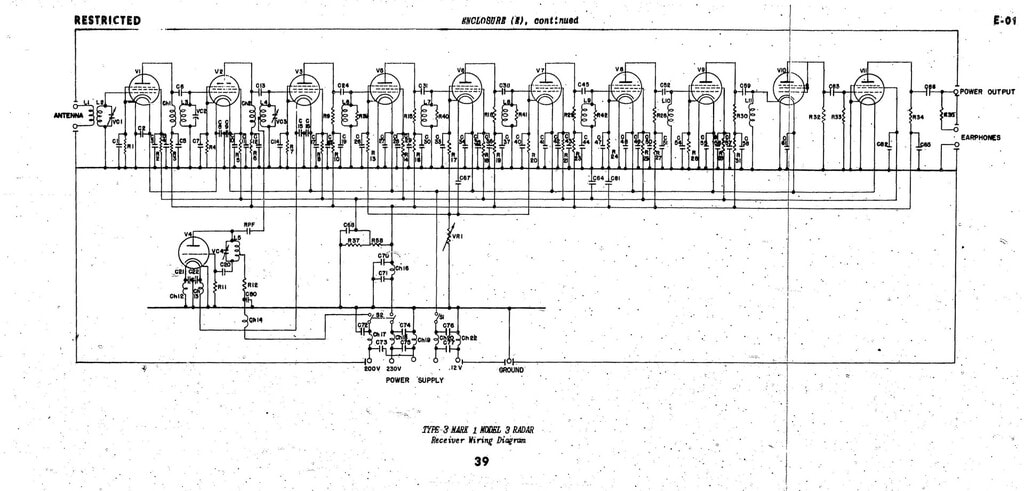

送信部の真空管は終段の6360を除き未使用品に交換して初期試験を実施しましたが、送信電波は確認できません。

しかたないので、各段の真空管の電圧が規定値であるかの測定をしたところ最終逓倍部の12BY7Aの電圧が規定値から大幅に外れています。

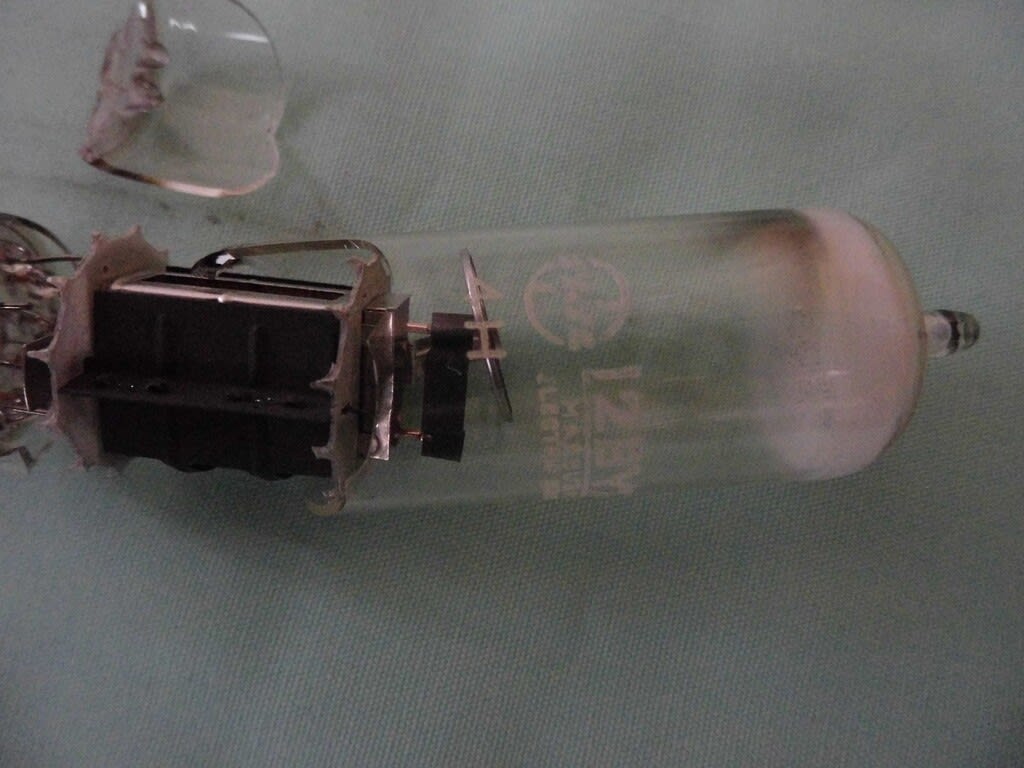

翌日再度電圧測定しようとしたところ、今度は送信時にカチカチと音が発生したのでリレー関係の故障と思っていたら、なんと最終逓倍部の12BY7Aの電極から断続音がするとともにグロー発光する事態となっていました。

12BY7Aの予備在庫がないことからネットで注文するはめになりました。

さらに翌日、本機をみると該当の12BY7Aのゲッターが白濁しています。

真空管を外そうとすると、外被のガラスが割れが生じていました。

長期保存ではありますが未使用品の12BY7Aであることから安心していましたが、メーカーをみると松下さんでした。

こんなひどい真空管の経験は初めてです。

注文した12BY7Aが到着したので、再度電圧測定を行い送信電波試験をしたましたが電波は全く出ません。

前所有者により送信部の真空管12BY7Aの2本と送信管6360が欠落していたことが気にかかっていましたが、どうも同調用のコアーやトリマーを勝手にいじっているようです。

50年前では測定器もデップメーターぐらいしかなく、この辺を触るのはことはご法度のばすですが・・・・

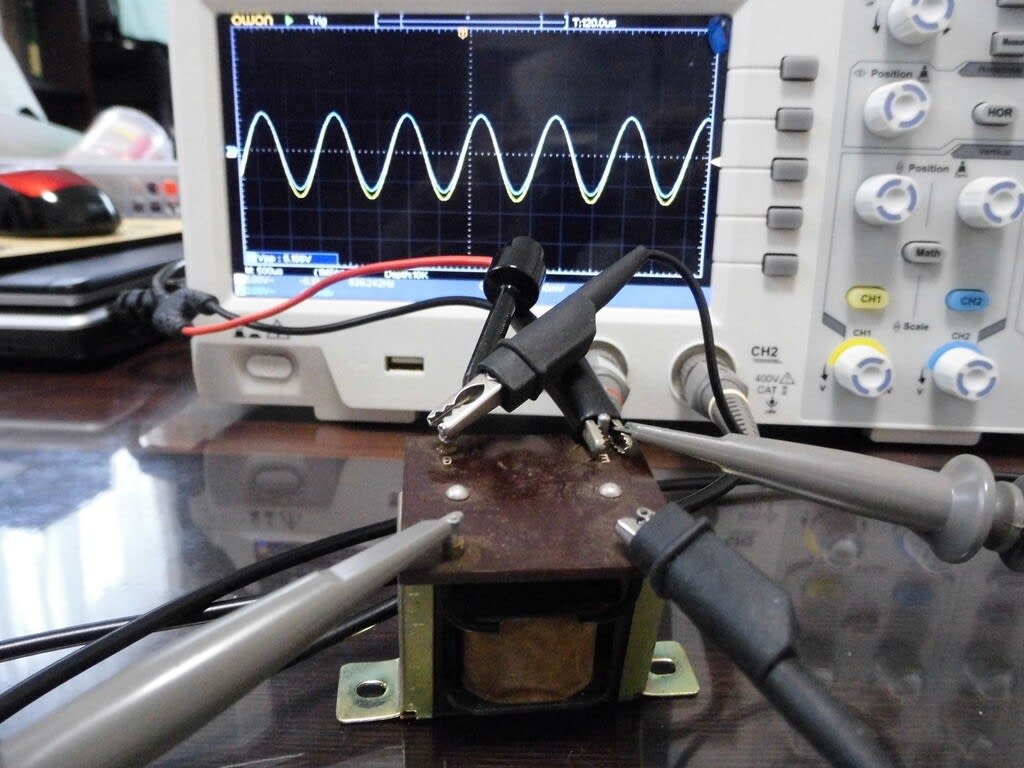

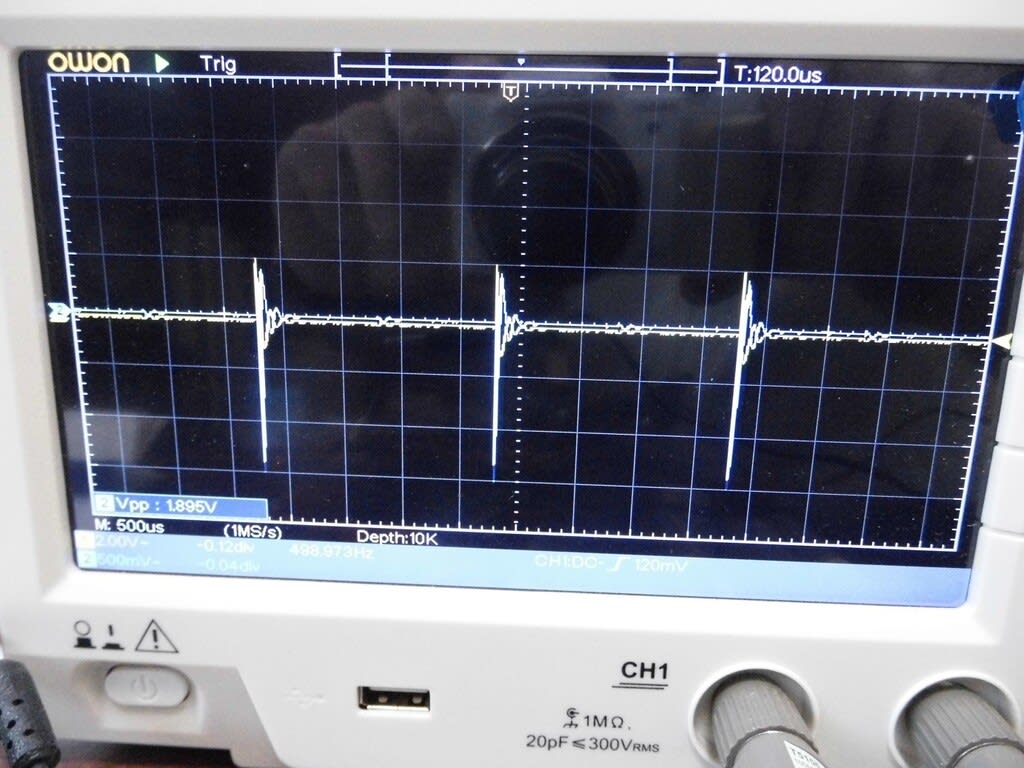

とはいっても、こちらも中国製の安価のデジタルオシロ(測定周波数は明示されておりませんが、100Mhz程度が限界のようです)とデップメーターしかありません。

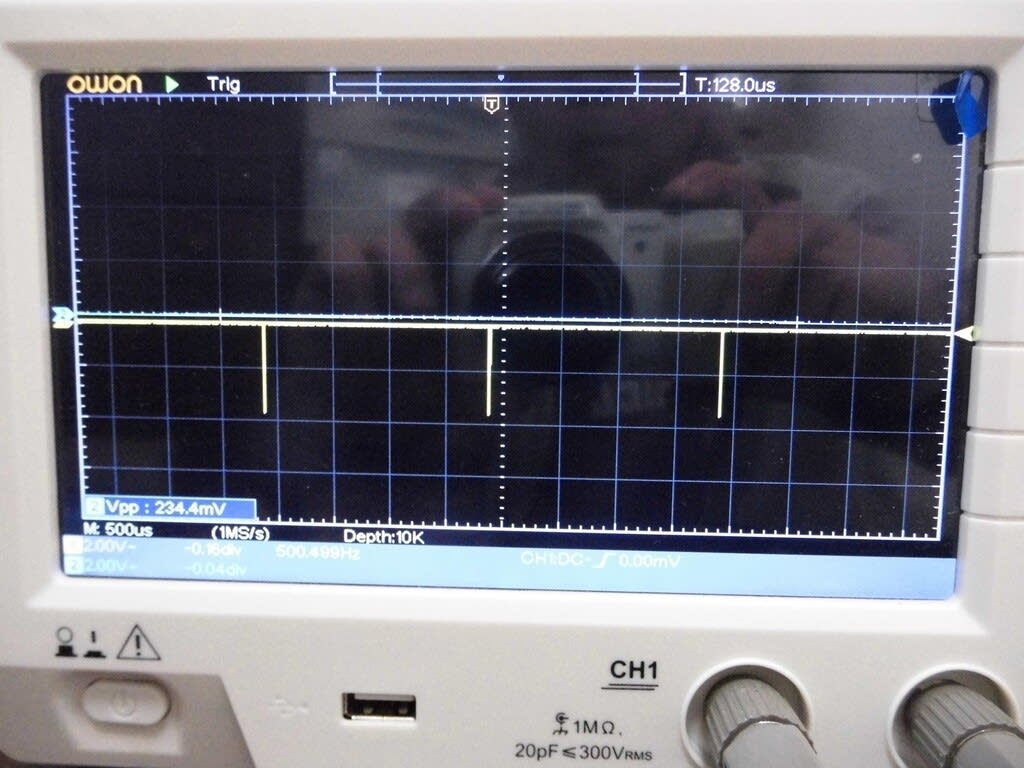

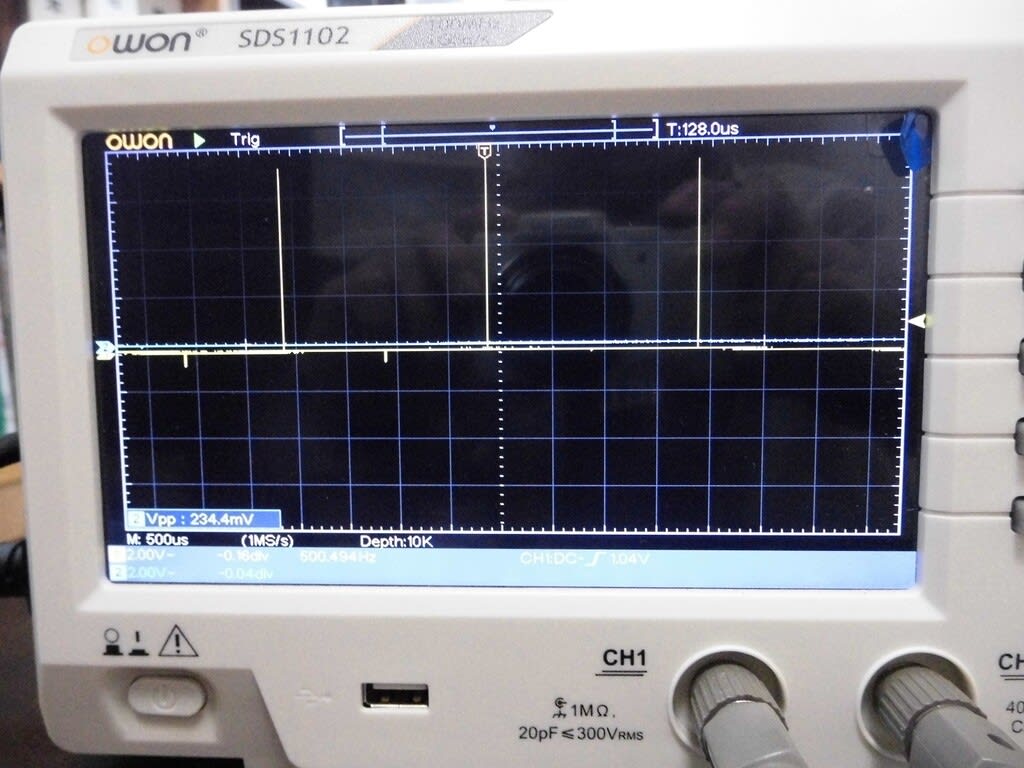

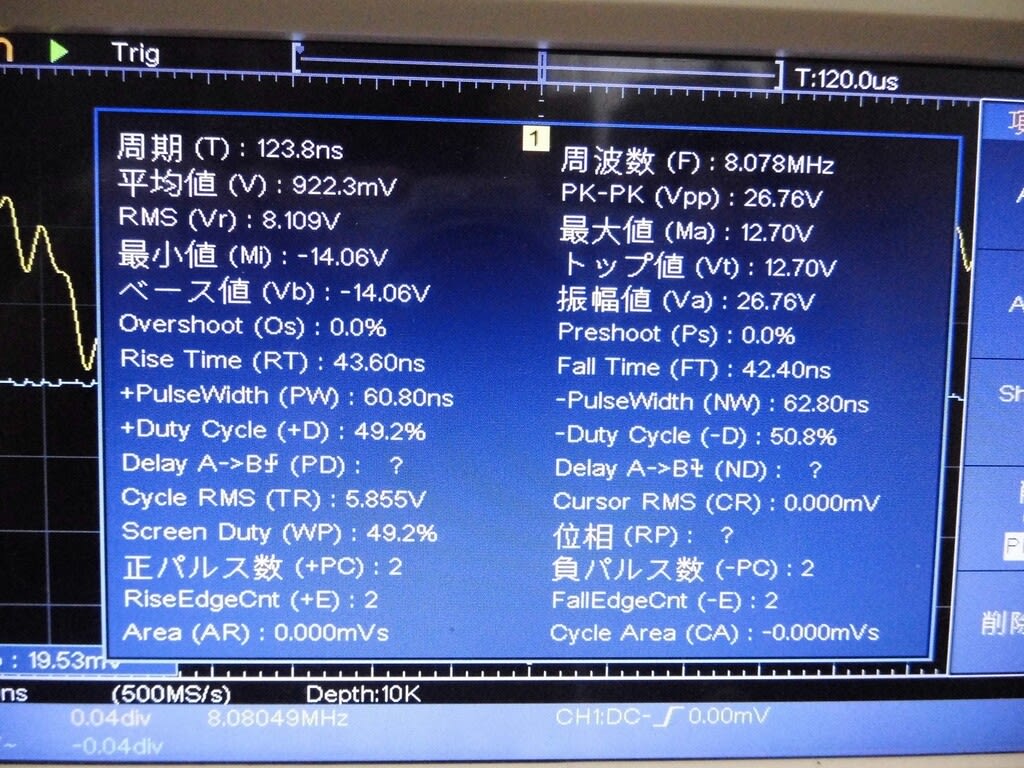

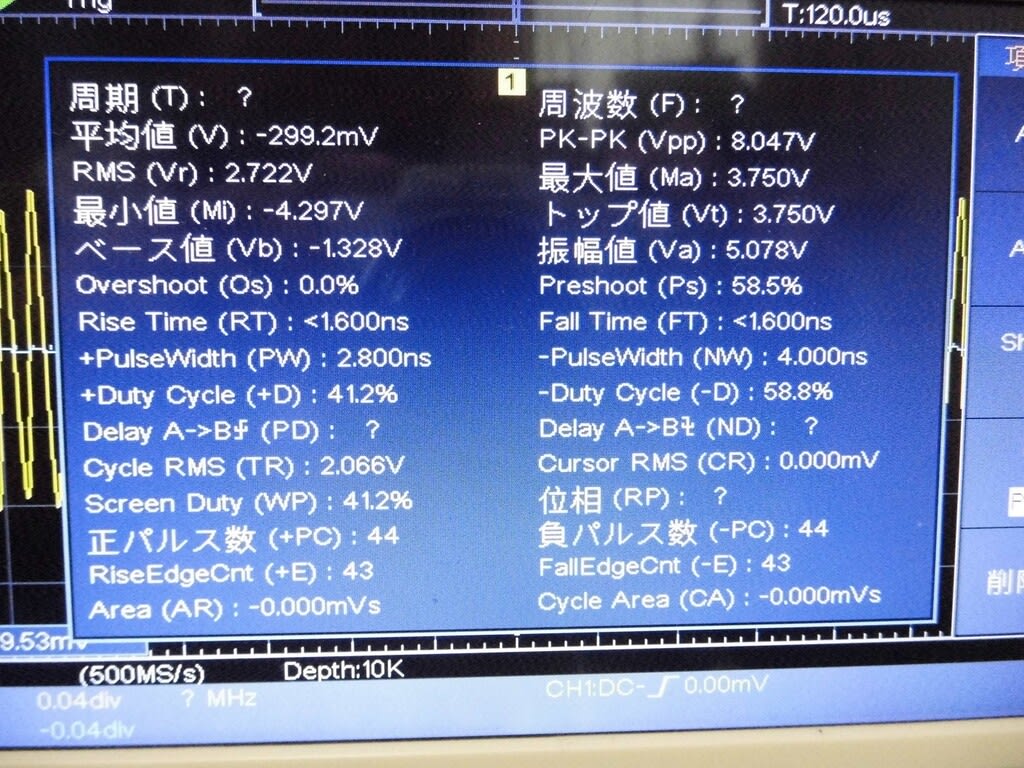

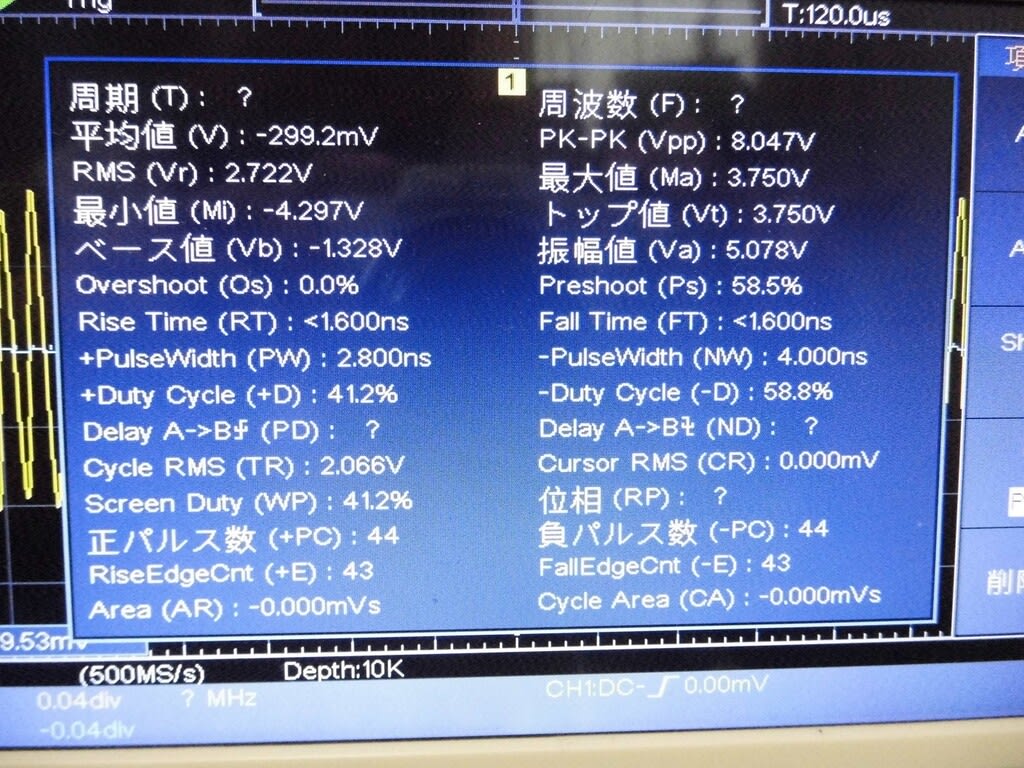

試しに、各段の発振周波数をオシロで測定すると、

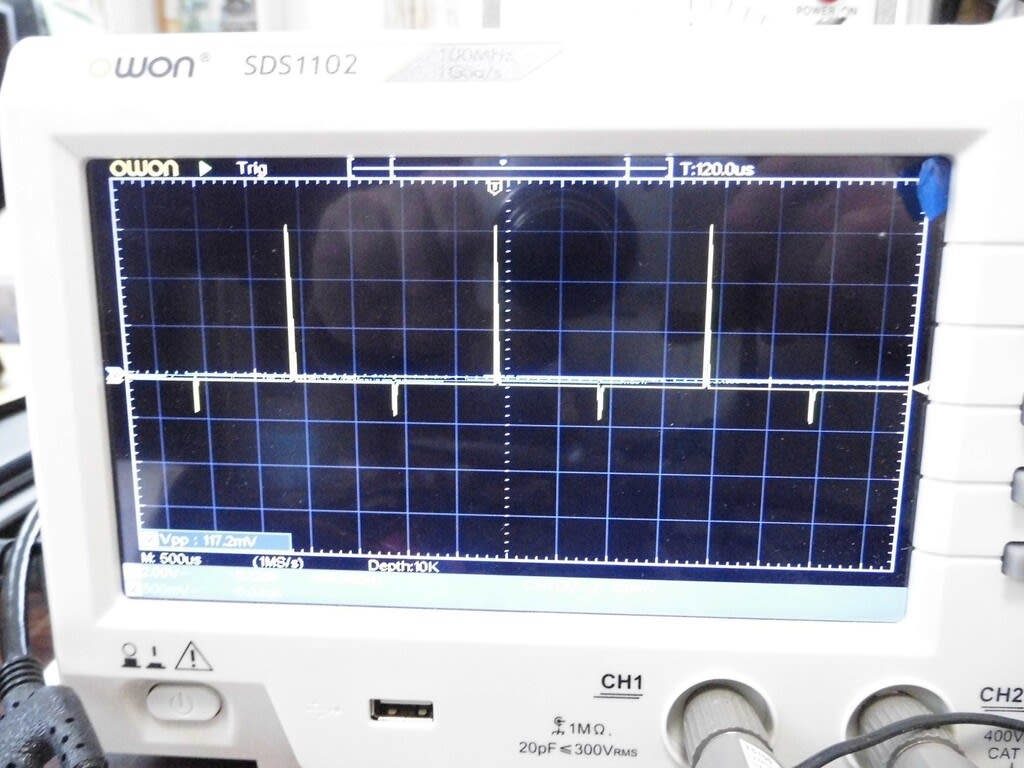

原発振の8Mhz(但し原発振の周波数が大巾に狂っています)と、次段の3逓倍の24MhzまではOKですが、それ以降の逓倍段の72Mhzの測定ができませんでした。

各段のチューニングを実施し、72Mhzまではデジタルオシロで同調を確認し、最後の2逓倍部はデップメーターで144Mhzを確認しましたが、終段の6360が動作していません。

終段の回路には特段問題はありませんが、6360のP、G2の電圧は規定値以上を示してますが、何故か電力増幅していません。

6360は最初から欠落していたので、事前にネットで購入しておりましたが、6360の真空管の不良も考慮して、再度購入するこことしました。

マイクコネクター接続部

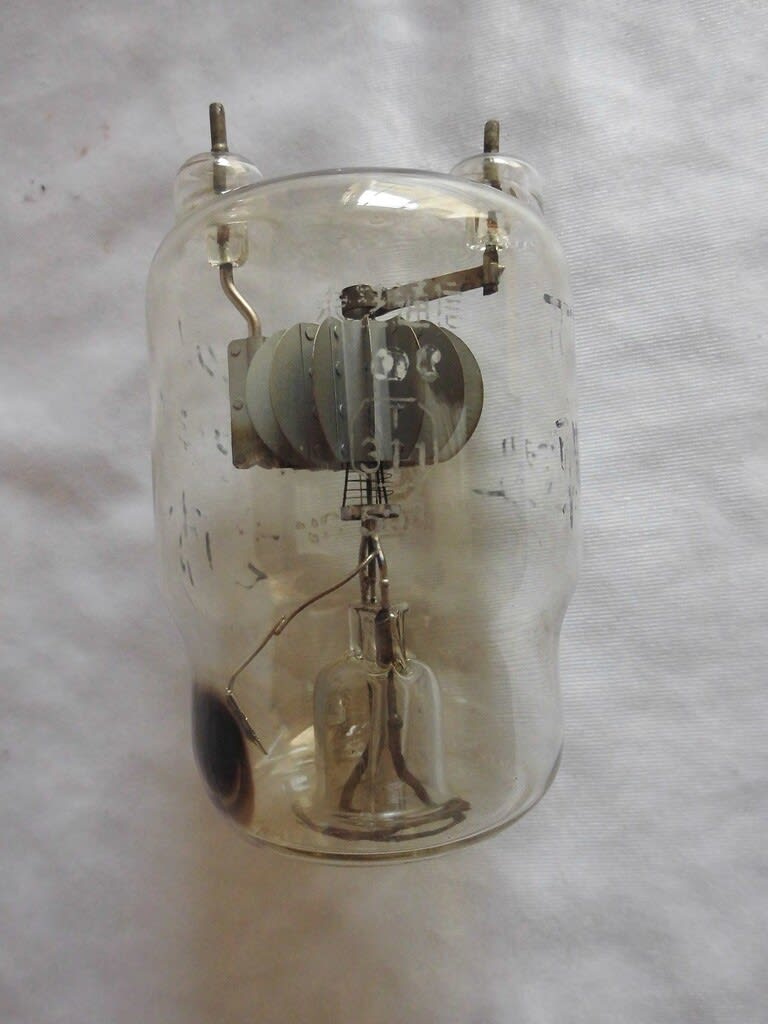

送信用VFO部

12BY7Aのグロー状態

12BY7Aのガラス部損傷状態

原発振8Mhz VFO動作(メモリ145Mhzに合わせて、発振周波数8.078Mhzであることから18倍すると145.404Mhzで約0.4Mhzのずれを調整)

6AU6 3逓倍部

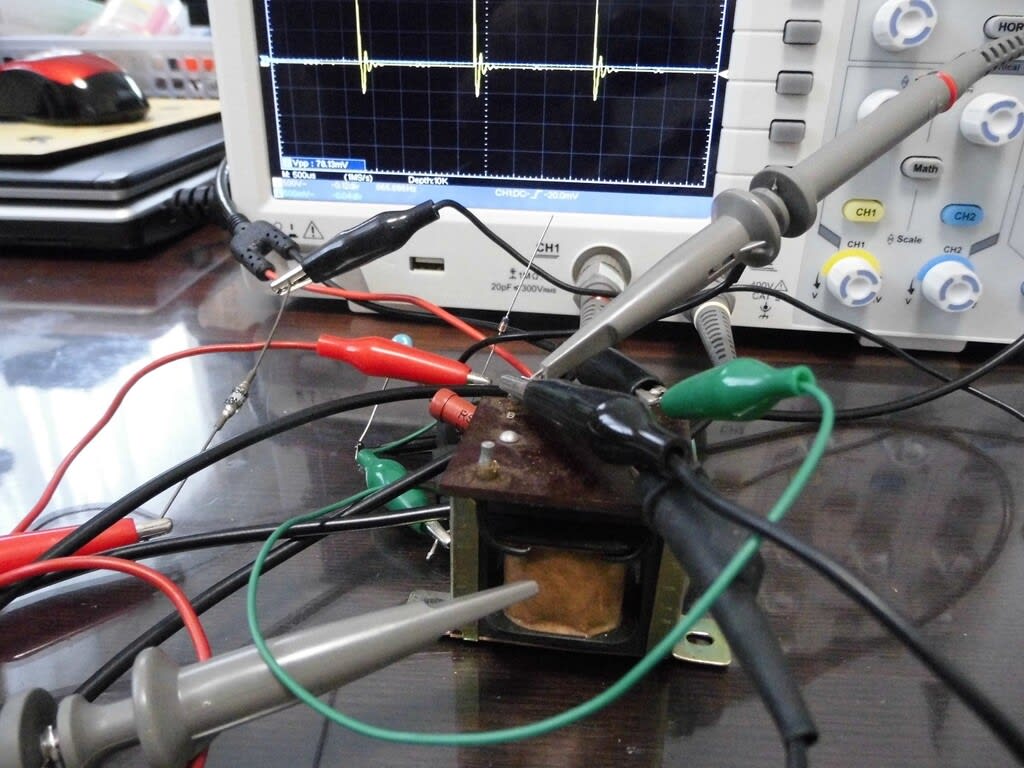

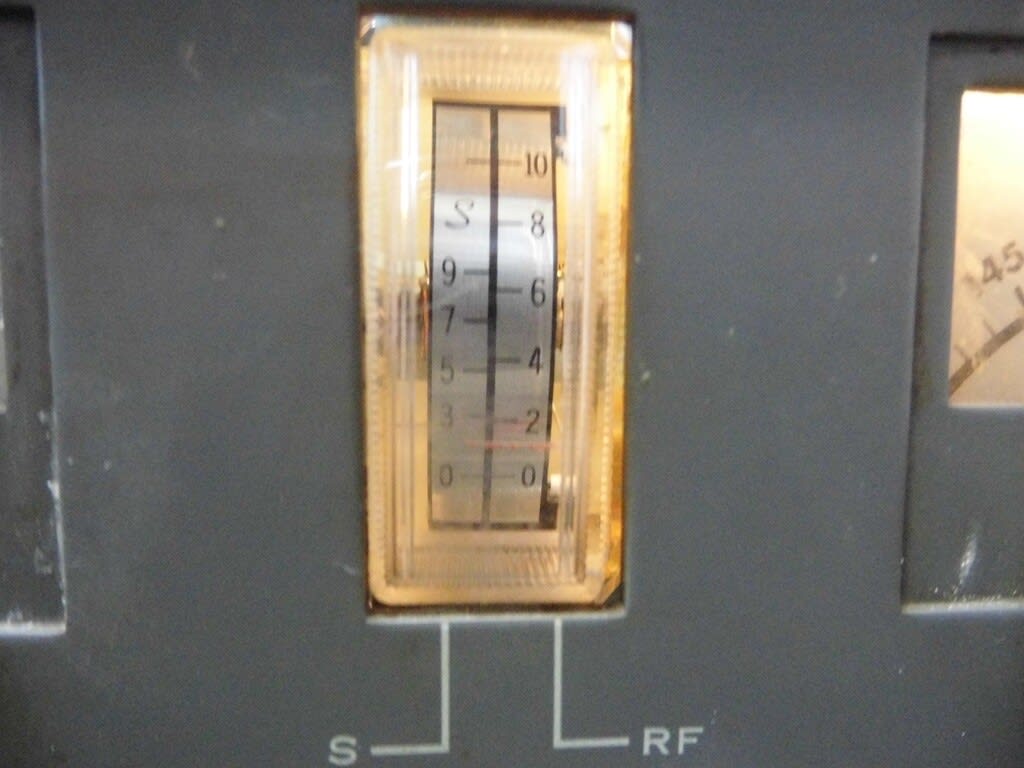

12BY7A 3逓倍部

12BY7A 2逓倍部

終段6360入力部

終段6360陽極部(全くパワー出ず)

終段の想定される問題個所

終段6360入力部トリマー調整部(最後にこの箇所の調整を行いやっとパワー回復)

終段6360陽極部(ここも大幅にいじられていた)

リレーの接続箇所も問題個所と疑っていた

SWR計で出力「5W」を確認

RF計は動作せず(たぶんダイオードの不良のようだが・・)

やっと送信パワーを確認しましたが、変調部の動作が不良のようです。

まだまた、先は永そうです。

電探試作計画 http://minouta17.web.fc2.com/aradar_prototype.html

仮称3式1号電波探信儀3型取扱説明書 https://drive.google.com/file/d/1F2Dz1-FBhtMl6tSRAvVtdSy9KuU2AXAo/view

広島戦時通信技術資料館は下記のアドレスです。 http://minouta17.web.fc2.com/