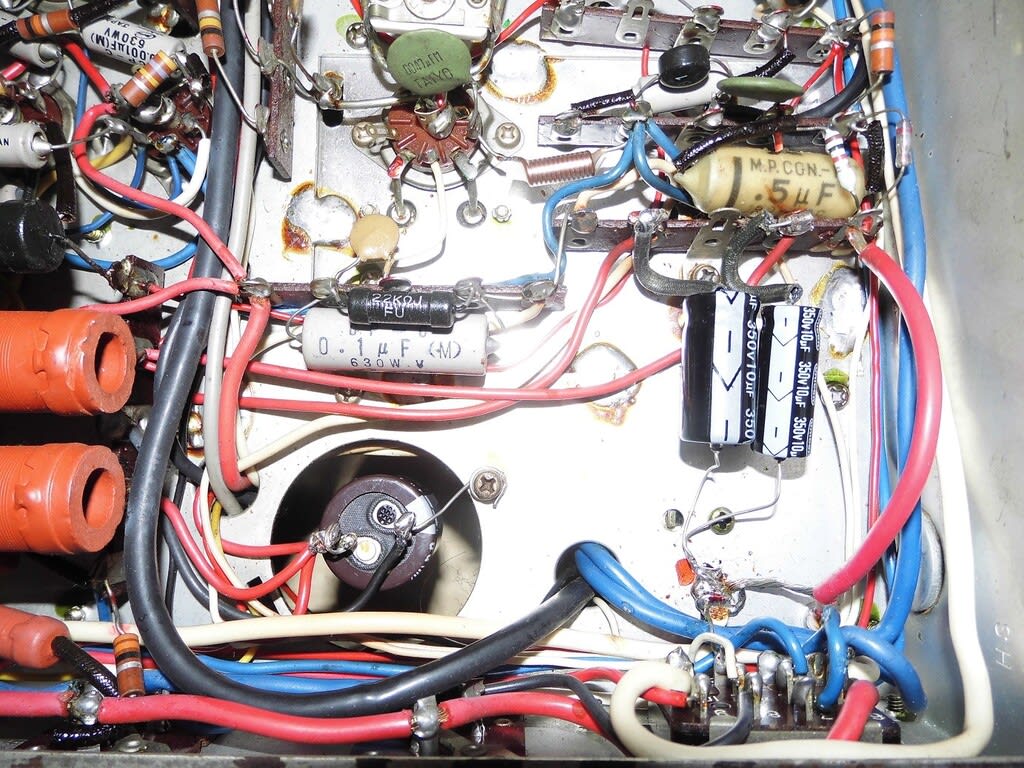

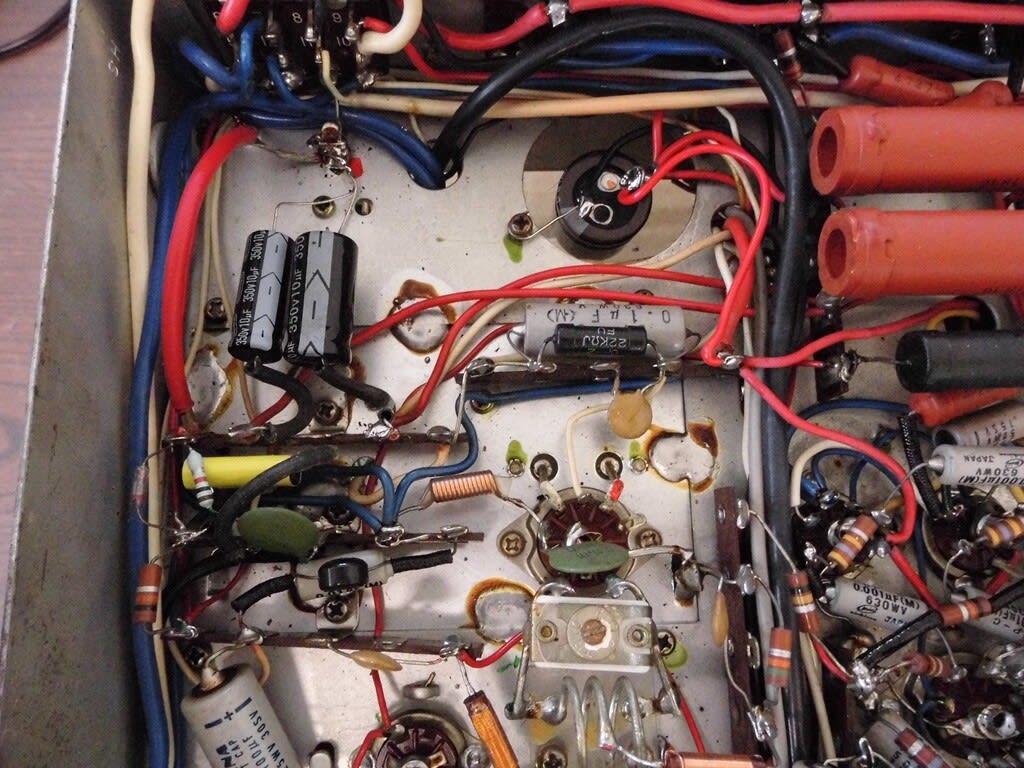

13号電探送信機(トリオTR-2改造)の作業記録 その8(令和3年02月14日)TR-2#2号機の終段部の改造作業

逓倍部の12BY7Aのカットオフ対策を実施しました。

しかしながら、今度は送信パルスが発生しません。

微弱の残留電波逓倍前の72Mhzがオシロで観測できます。

問題は変調部でのパルスが短すぎ、逓倍部と終段部を同時にドライブすることができなかったようです。

変調部のパルス幅を加変調気味に増加させると、なんとか送信パルスを発生させることができました。

ただし、送信パルスとしてのシャープさがなくなり、パルス幅も大きくなることからこの方式を採用することは断念しました。

総ての改造を基に戻し、不完全な送信パルスですが、当面この不完全なパルスを試験用レーダー用の送信パルスとします。

逓倍部の12BY7Aのカットオフ対策後の波形

当初の変調部のパルス

変調部を加変調気味に増加させた波形

終段のみカットオフ対策した波形

電探試作計画 http://minouta17.web.fc2.com/aradar_prototype.html

仮称3式1号電波探信儀3型取扱説明書 https://drive.google.com/file/d/1F2Dz1-FBhtMl6tSRAvVtdSy9KuU2AXAo/view

広島戦時通信技術資料館は下記のアドレスです。 http://minouta17.web.fc2.com/