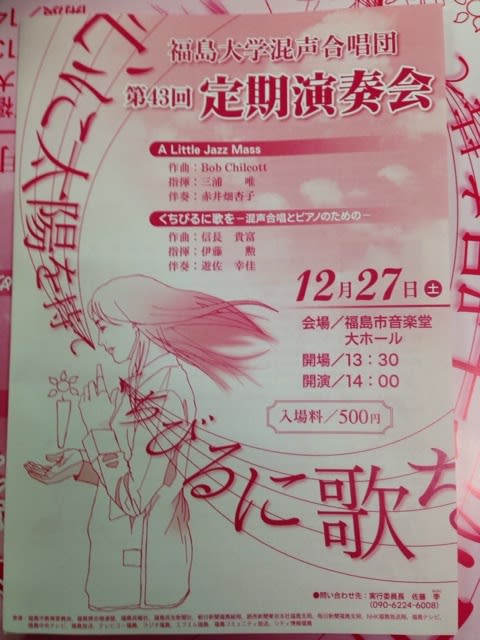

先日告知した福島大学混声合唱団の定期演奏会に行ってきました。

昨日 Facebook のほうで、元 「文化創造論」 受講者であり、私の Facebook 友達でもある団員が、

リマインドの告知を行ってくれていました。

「今更すぎる宣伝をします。

明日、福島市音楽堂にて福島大学混声合唱団第43回定期演奏会があります。

開演は14時!!

大学合唱のピリオドになるのかと、思ったら昨日から妙に涙もろくなってます私ですが、

自分の4年間をできる限り表現できるよう、精一杯歌いたいと思います。

よろしくお願いします!!」

まあ大した宣伝効果はないのは承知の上で、私もこの告知を Facebook でシェアしてあげました。

すると彼からすぐにこんなコメントが返ってきました。

「小野原先生

シェアありがとうございます!

団員一同精一杯演奏いたします。

ご来場お待ちしております!」

このコメントを見て私はビックリしてしまいました。

もともとの告知のときは 「精一杯歌いたいと思います」 と書いてくれていて、

それなら素直に聞き流す (=読み飛ばす) ことができたのですが、

今回のコメントでは 「団員一同精一杯演奏いたします」 と書いてあります。

えっ、合唱って歌うんじゃないの

「演奏」 しちゃうの

もう頭のなかが 「???」 です。

そこですぐにヤホーで 「とは検索」 をしてみました。

「演奏とは」 で検索をかけてみるとウィキペディアの 「演奏」 の項目がヒットして、

その冒頭の概説の部分にちゃんとこう書いてあるではありませんか。

「演奏 (えんそう) とは、音楽行為の中で音を出す行為をいう。

なお、『奏』 の漢字を含んでいるが、演奏には楽器を奏でるばかりでなく、

歌を歌う行為も含まれる。」

おおおっ、なんてこったい

そうだったのかあ。

半世紀以上こんな基本的なことを知らないままだったあ

そういえば今回のコンサート、最初から 「第43回定期演奏会」 と命名されていたじゃないですかっ

いやいや今回ばかりでなく、このブログで告知するようになった2012年も2013年も

ちゃんと 「定期演奏会」 と銘打たれていたじゃありませんか。

迂闊だったなあ。

皆さんわかりましたか、合唱も演奏なんですよ。

いや合唱ばかりでなく、沢田研二の独唱だって演奏なんですよ。

みんなちゃんと覚えておきましょうね。

(え? 知らなかったの私だけなんですか )

)

さて、その 「演奏」 会、とてもよかったです。

全日本合唱コンクール全国大会で銀賞を獲得したという腕前は本物でした。

しかも、うちの混声合唱団の演奏会は真面目に音楽を演奏するだけでなく、

漏れなく小芝居も付いてきます。

全部で4ステージあるうちの第3ステージでは、

4年生たちがディズニーのキャラクターに扮したうえで笑える小芝居を披露してくれました。

美女と野獣、白雪姫、その継母、アリス、チェシャ猫、うさぎ、ピノキオ、ジミー、

そして何と言っても今年の話題を独り占めした雪の女王エルサ。

毎年毎年、4年生たちがこの小芝居に命をかける意義はちょっとわかりかねますが、

私のような素人にとってはコンサートのなかのこうした息抜きの時間はとても大事です。

どんなに上手くても、真面目な演奏ばかり聴かされているとつい眠くなってしまいますから。

今年も熱演をありがとうございました。

そして、第3ステージで緊張をほぐしたあと、クライマックスの第4ステージを迎えます。

信長貴富作曲の混声合唱とピアノのための組曲 「くちびるに歌を」 です。

そのうちの4曲が演奏されましたが、その美しいハーモニーに鳥肌が立ってしまいました。

そして、その最後の曲の歌詞がまさに今回のコンサートのサブタイトルである、

「くちびるに歌を持て 心に太陽を持て」 でした。

しかも、この2つのフレーズの後に 「ひとのためにも言葉を持て」 というフレーズが続きます。

嵐が吹こうと、吹雪が来ようと、地上が争いで満たされようと、

くちびるに歌を持て、心に太陽を持て、ひとのためにも言葉を持て、

とメッセージが投げかけられるのです。

これはまさに 「茶色の朝」 に生きる私たちにこそ必要なメッセージだと思いました。

クスッと笑わされたあと、とても哲学的・倫理学的な気分を高揚させられて演奏会は幕を閉じました。

このイヤな1年を吹っ切るにふさわしい、そして私の52歳の年を締め括るにふさわしい演奏でした。

混声合唱団の皆さん、本当にありがとうございました 。

。

昨日 Facebook のほうで、元 「文化創造論」 受講者であり、私の Facebook 友達でもある団員が、

リマインドの告知を行ってくれていました。

「今更すぎる宣伝をします。

明日、福島市音楽堂にて福島大学混声合唱団第43回定期演奏会があります。

開演は14時!!

大学合唱のピリオドになるのかと、思ったら昨日から妙に涙もろくなってます私ですが、

自分の4年間をできる限り表現できるよう、精一杯歌いたいと思います。

よろしくお願いします!!」

まあ大した宣伝効果はないのは承知の上で、私もこの告知を Facebook でシェアしてあげました。

すると彼からすぐにこんなコメントが返ってきました。

「小野原先生

シェアありがとうございます!

団員一同精一杯演奏いたします。

ご来場お待ちしております!」

このコメントを見て私はビックリしてしまいました。

もともとの告知のときは 「精一杯歌いたいと思います」 と書いてくれていて、

それなら素直に聞き流す (=読み飛ばす) ことができたのですが、

今回のコメントでは 「団員一同精一杯演奏いたします」 と書いてあります。

えっ、合唱って歌うんじゃないの

「演奏」 しちゃうの

もう頭のなかが 「???」 です。

そこですぐにヤホーで 「とは検索」 をしてみました。

「演奏とは」 で検索をかけてみるとウィキペディアの 「演奏」 の項目がヒットして、

その冒頭の概説の部分にちゃんとこう書いてあるではありませんか。

「演奏 (えんそう) とは、音楽行為の中で音を出す行為をいう。

なお、『奏』 の漢字を含んでいるが、演奏には楽器を奏でるばかりでなく、

歌を歌う行為も含まれる。」

おおおっ、なんてこったい

そうだったのかあ。

半世紀以上こんな基本的なことを知らないままだったあ

そういえば今回のコンサート、最初から 「第43回定期演奏会」 と命名されていたじゃないですかっ

いやいや今回ばかりでなく、このブログで告知するようになった2012年も2013年も

ちゃんと 「定期演奏会」 と銘打たれていたじゃありませんか。

迂闊だったなあ。

皆さんわかりましたか、合唱も演奏なんですよ。

いや合唱ばかりでなく、沢田研二の独唱だって演奏なんですよ。

みんなちゃんと覚えておきましょうね。

(え? 知らなかったの私だけなんですか

)

)さて、その 「演奏」 会、とてもよかったです。

全日本合唱コンクール全国大会で銀賞を獲得したという腕前は本物でした。

しかも、うちの混声合唱団の演奏会は真面目に音楽を演奏するだけでなく、

漏れなく小芝居も付いてきます。

全部で4ステージあるうちの第3ステージでは、

4年生たちがディズニーのキャラクターに扮したうえで笑える小芝居を披露してくれました。

美女と野獣、白雪姫、その継母、アリス、チェシャ猫、うさぎ、ピノキオ、ジミー、

そして何と言っても今年の話題を独り占めした雪の女王エルサ。

毎年毎年、4年生たちがこの小芝居に命をかける意義はちょっとわかりかねますが、

私のような素人にとってはコンサートのなかのこうした息抜きの時間はとても大事です。

どんなに上手くても、真面目な演奏ばかり聴かされているとつい眠くなってしまいますから。

今年も熱演をありがとうございました。

そして、第3ステージで緊張をほぐしたあと、クライマックスの第4ステージを迎えます。

信長貴富作曲の混声合唱とピアノのための組曲 「くちびるに歌を」 です。

そのうちの4曲が演奏されましたが、その美しいハーモニーに鳥肌が立ってしまいました。

そして、その最後の曲の歌詞がまさに今回のコンサートのサブタイトルである、

「くちびるに歌を持て 心に太陽を持て」 でした。

しかも、この2つのフレーズの後に 「ひとのためにも言葉を持て」 というフレーズが続きます。

嵐が吹こうと、吹雪が来ようと、地上が争いで満たされようと、

くちびるに歌を持て、心に太陽を持て、ひとのためにも言葉を持て、

とメッセージが投げかけられるのです。

これはまさに 「茶色の朝」 に生きる私たちにこそ必要なメッセージだと思いました。

クスッと笑わされたあと、とても哲学的・倫理学的な気分を高揚させられて演奏会は幕を閉じました。

このイヤな1年を吹っ切るにふさわしい、そして私の52歳の年を締め括るにふさわしい演奏でした。

混声合唱団の皆さん、本当にありがとうございました

。

。

。

。

。

。

わああああ うああああ うっひゃあああ。とても分かりやすく、聞きやすかったです。なぜ勉強するのかということを、時代をさかのぼってさかのぼってサルのときから仮説をたてて考えることがおもしろく感じました。文化を大切にしろ大切にしろというけれど、どうして大切にしなければいけないのかということも理解できた。人間発達文化学類はやっぱり私の興味をもっていることを教えてくれる学類だと思いました。ありがとうございました!!!!」

わああああ うああああ うっひゃあああ。とても分かりやすく、聞きやすかったです。なぜ勉強するのかということを、時代をさかのぼってさかのぼってサルのときから仮説をたてて考えることがおもしろく感じました。文化を大切にしろ大切にしろというけれど、どうして大切にしなければいけないのかということも理解できた。人間発達文化学類はやっぱり私の興味をもっていることを教えてくれる学類だと思いました。ありがとうございました!!!!」