先日

「第45回 伝統工芸 日本金工展」 のことをご紹介したときに、

「どこかのタイミングで見に行ってみたいものです」 なんて書きましたが、

そういうのって言うまでもなくただのリップサービスで、

実のところ 「本当に行ける」 とか 「本当に行こう」 なんて微塵も思っていなかったわけですが、

一昨日思いがけず東京で時間が空いてしまったので本当に行ってきました、足立区の石洞美術館。

京成線の千住大橋駅というのはまったく初めて聞いた駅でしたが、

日暮里から京成線に乗り換えて3駅のところにありました。

東京23区内の、山手線日暮里駅からもそんなに離れていないところなのでまさかとは思いつつも、

名前を聞くかぎりつい横穴式の石洞の施設を期待していましたが、

やはりそんなわけはありませんでした。

しかし、付近の街並みからは完全に浮いた素敵な建物でした。

そして入口部分はちょっとだけ石洞風。

中は撮影禁止だったのでご紹介することができませんが、

そんなに広すぎず、展示を見ながら自然と1階から2階へ上がってゆける造りの、

とてもいい雰囲気の美術館でした。

今回は、「第45回 伝統工芸 日本金工展」 の受賞作と入選作を中心に、

あとは重要無形文化財保持者や審査員らの作品147点が展示されていました。

いやあ見に来てよかったです。

ひとりで心ゆくまで楽しませていただきました。

こういう工芸品の展覧会はたいへん私向きかもしれません。

純粋な美術品よりも、自宅で使えるかどうか、どんなふうに使いたいか、

本当に欲しいかどうか、売ってもらえるとしたらいくらだったら買いたいか、

そんなことを考えながら見て回ることができ、

最終的に1個もらえるとしたらどれをもらおうかなあなどと、

意味もなく悩みまくりながら何度も行ったり来たりしていました。

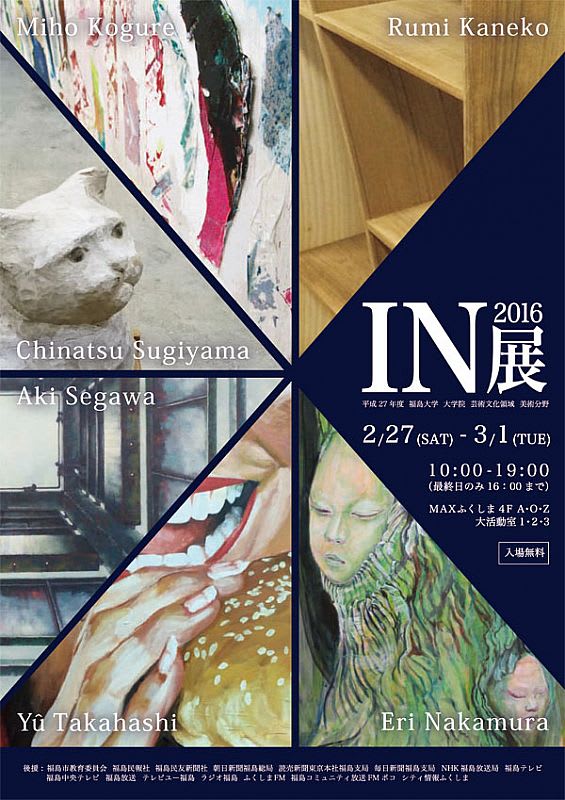

で、けっきょくこんな物まで買ってしまいました。

美術館とか行ってこういうカタログ的なものを購入したことなんてほとんどないんですけど…。

こないだの

フェルメール展でも手ブラで帰ってきたし。

だけど、とにかく楽しかったのでぜひブログネタにしようと思い、

でも館内で作品の写真を撮ることは不可だったから、どうしても欲しくなってしまったのでした。

あの卒業生からチケットはいただいていたので (入館料500円)、

この1,000円のパンフレットを買っても大した出費ではないなという打算も当然ありましたし。

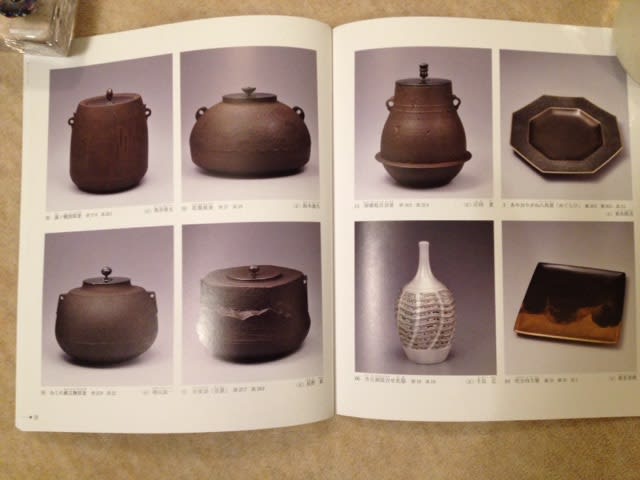

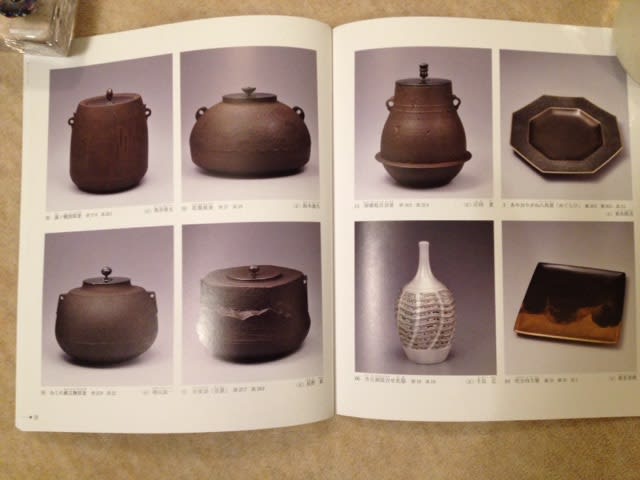

中にはこんな感じで全展示作品が掲載されています。

このページは茶道用のお釜がたくさん載っていますね。

作品としてはこうした茶道具と花器が一番多く、

その次がブローチや帯留めなどの装飾品、そして食器類、香合や小箱などという感じでした。

私、こう見えて大学生時代には

茶道を習っていたことがあるので、茶道具には若干興味があります。

しかし、その場合も美術品としてではなく、実際に使ったらどうかという観点で見ていました。

こちら↓は今回の受賞作品のひとつです。

まん丸の手鞠状に仕上げて、蓋を曲線的な六角形にしてあるところなどとても素敵ですが、

これちょっとお湯汲みにくいだろうなあ、柄杓があの曲線部分に引っかかっちゃうんじゃないかなあ、

などと心配してしまうのでした。

審査員の方のこの作品↓も、

見ている分には、この 「○△□文」 がとてもいい感じでしたが、

やはり筒釜というのは細長い分、お湯を汲むときどうなんだろうなあと考えていました。

(まあ、久しくお茶を点てていませんので実際にやってみないとわからないんですが…。)

それよりはこちら↓のちょっと赤みがかったやつが使い勝手は一番よさそうでしたし、

一番のお気に入りはただの入選作のこちら↓でした。

この写真じゃわかりにくいと思いますが、

名前どおり手前部分に岳景が立体的に浮き彫りにされています。

これは欲しいですねえ。

最後まで悩みましたが、もうお茶やらないしなあ、

炉に炭をくべて、お釜でお湯沸かしてる余裕ないもんなあ、

卒業生にもらったティファールの電気ケトルで十分だよなあ、

と、うじうじと考え続けて最後の一個に選ぶのはあきらめました。

(最後の一個に選ばれたからといってどうということはないのですが…)

が、まあそれくらい気に入っていたということです。

茶道具といえば、このお茶入れ↓も素敵でした。

今までのお釜の写真と比べて縮尺がわからないかもしれませんが、これは小さな物です。

「杢目金打出茶器」 と名前が付けられていますが、

「杢目金」 とは 「種類の異なる金属板数十枚を、原子拡散反応を応用して接合加工し、

圧延切削を繰り返して文様を作り出す技法」 のことであり、

「打出」 とは 「金属の板を叩いて部分的に地金を延ばして三次元の立体にする技法」 だそうです。

「ちょっと何言ってるかわからない」(by サンドイッチマン) ですが、

さすがは受賞作だけあってとても繊細な造りです。

ただこれもお抹茶なんてうちではもう飲まないからなあ。

飾っておくだけでも素敵かもしれませんが、こういう物は使ってナンボだからなあ。

別の使い道もなさそうだしなあ。

というわけでこれも残念ながらまさおさま賞には落選です。

この表紙に載っていた小箱↓。

これも堂々の受賞作で、金と黒の色使いがとてもいいんですが、

パソコン全盛の時代にこれをどう使えばいいのか思いつかなかったので落選。

同様にこちら↓も、

「切嵌象嵌接合 (きりばめぞうがんはぎあわせ) 小箱」 というものだそうですが、

切嵌象嵌が 「金属の素地そのものを切り抜いて透かし、

そこへ別の金属を嵌め込み、鑞付けする技法」、

接合せが 「二種類以上の金属を鑞付けした金属の板を、打ち延ばして成形する鍛金技法」 だそうで、

きっとものすごい物なんだろうとは思いますが、やはりうちでは利用法が思いつかず落選です。

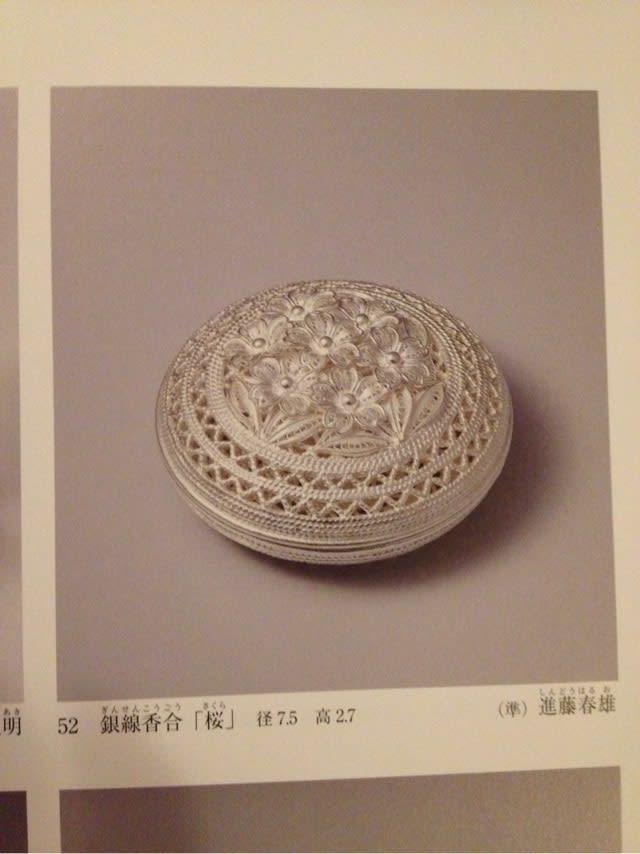

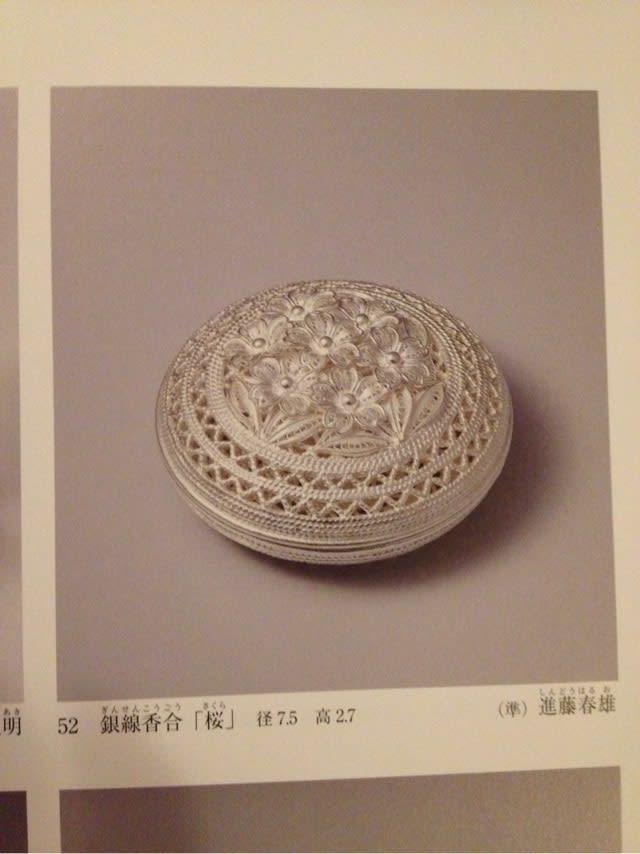

小物っていうことで言うとこれ↓もとってもキレイな作品でした。

細い銀線で編まれた香合です。

うちではお香とか焚いたりはしませんが、これならアクセサリー入れとかには使えそうです。

ただこういう造りだと、使ってるうちにこの細い銀線の隙間に埃やら汚れがたまってしまい、

この白銀の輝きがすぐに失われあっという間に黒ずんでいくんだろうなと想像できて却下です。

花器もたくさん出品されていましたが、

残念ながら私は

自然ギライで生花を活けたりもしないので、花器というだけで評価が下がります。

こちら↓は審査員の方の作品です。

造形的に素晴らしいし、色やデザインもいいのですが、

これってホントに花瓶にしか使えませんよね。

うちにはちょっと…。

それに比べるとこれ↓は!

大きさ的に言ってもひょっとするとティッシュボックスに使えるのではないかと思って、

相当何度も前を行ったり来たりして検討したのですが、

最終的に、下に穴が開いているわけではなくて、

ティッシュを入れるのもこの上の穴から入れなければいけないのだとすると、

ちょっと実用には供することができないだろうなと思いあきらめました。

あとは一輪挿しではなく、こういうドカンとした花器↓ですね。

あるいはこれ↓とか。

こういうのはワインクーラーに使えるんではないでしょうか?

色的には最初の金色のやつのほうが素敵ですが、

ちょっと底部が狭いのでワインボトルを入れたときのバランスが心配です。

黒っぽいほうは完全にワインクーラーとして使えるでしょう。

モダンなデザインもそこそこに素敵です。

最終選考に残るほどではありませんが、なかなかの佳作です。

しかしワインクーラーということで言うならば、

こんなの↓があって群を抜いていました。

これは花器ではなく、最初からワインクーラー、

しかもワイン一般ではなく、シャンパンだけ入れろというシャンパンクーラーだそうです。

これは本当に欲しかったですね。

でも銀製なんですか?

これ一体いくらなんですか?

しかもこの写真じゃわからないかもしれませんが、ものすごく厚いんです。

このパンフレット、大きさしか記してありませんが、どのくらいの重量なんでしょう?

日本金工展の主催者の皆さんには声を大にして言いたいです。

金工作品の紹介にあたってはぜひとも重さも開示してほしいと思います。

この展覧会ではすべての作品はケースのなかに入っていて、

私たちは実際に手に取って重さを計ってみることができないのですから、

どれくらいの重さかわからないじゃないですか。

重さがわからなかったら実生活で使えるか使えないかわからないじゃないですか。

ですから来年のパンフレットからはぜひ重量も表記するようにお願いいたします。

というわけで、このシャンパンクーラーは最有力候補だったんですけど、

その厚みからして私たち庶民に買えるかどうか、

また、非力な私がふだん実際に持ち運びできるかどうかがよくわからないということで、

今回まさおさま賞の受賞は逃してしまいました。

このようにうち使いということを考えるとやはりお皿などの食器類が一番欲しいところです。

食器はそれほどたくさん出品されていたわけではありませんが、どれも目移りするほど素敵でした。

例えば、この 「吹分四方盤」↓。

「吹分 (ふきわけ)」 というのは 「溶解した2種または3種 (白銅・真鍮・唐金など) を

一つの鋳型に順次流し込み、幻想的な模様を作り出す鋳造技法」 だそうで、

こんな金工の食器を見たことありませんし、大きさ的にも使い勝手がよさそうで、

値段次第ではぜひ買ってみたい代物でした。

それからこちら↓の八角皿。

そもそも八角形のお皿ってうちにはないので、メインの食事を盛るのにいい感じじゃありません?

お皿自体の色が濃いので何色の料理を載せればいいのか、

メインメニュー用だとすると人数分 (少なくとも6枚) 揃えたいところだけど、

そんなに買ったらいくらになるか想像もつかなかったので最終選考までは残りませんでしたが、

ぜひ欲しい品のひとつではありました。

それに比べるとこちら↓はそれほど大きな作品ではなく最初から5点セットでした。

いろいろな使い方ができそうですし、1枚1枚少しずつ模様が異なっていて、

これもけっこう最後まで選考に残っていましたが、5枚組というのが最終的に引っかかりました。

和皿って5枚セットのものがよくありますが、洋テーブルって6人掛けが基本ですから、

今後は和皿も6枚セットを基準に作成してほしいものだと思います。

この日本金工展では一般の部のほかに一昨年から 「21+部門」 というのを設けて、

21世紀にふさわしい新しい金工を創作する若手 (学生~30歳未満) を奨励しているのだそうです。

そちらはやはり一般の部とはだいぶ作風の違う作品が並んでいました。

例えばこれ↓。

ブローチだそうですけど、今どきの女性はこういうのを付けて街を練り歩くのですか?

これ、ネズミの腹かっさばいて内臓が見えてますよね?

昨年 「はじまりの美術館」 で

こういう感じの美術品が展示されていたらしいですけど、

これを一般女性が普段使いしちゃうんですか?

さすがにこういうのをプレゼントして喜んでもらえる相手は思い当たりませんでしたが、

しかし、今どきの若者の感性にまったく付いていけないというわけでもありません。

例えば、「21+部門」 の最優秀作品はこれ↓でした。

折り紙のように見える小皿です。

これはとても素敵でした。

物を載せる部分がとても狭いので、刺身醤油のお皿くらいにしか使えないかもしれませんが、

ムリヤリに用途を考え出してでも使ってみたいお皿で、これは最後まで選考に残りました。

同じ形ではないものの6枚セットというのも現代的でいいですよね。

最終的には、この6枚をどうやって収納したらいいんだ、というのがネックになって、

残念ながらまさおさま賞の受賞には至りませんでしたが、素敵だったことに嘘偽りはありません。

食器部門での最優秀作品 (まさおさまのみ認定) はこちら↓でした。

これも 「21+部門」 の入選作ですが、これはまるで木のお皿のように見えます。

これは扇形のお皿5枚1組のセットです。

その5枚を丸く並べると全体としてこういう感じになるのです。

これはいろんな使い方ができますね。

お正月のおせち料理とかにもいいかもしれません。

5枚重ねてコンパクトに収納できるのも高得点です。

できれば6枚セットのほうがよかったのですが、

いろいろ計算した上で、6等分ではなく5等分にしたのでしょう。

この写真ではわかりにくいと思いますが、十二支の絵柄が江戸時代っぽくてそれも素敵です。

こちらにまさおさま賞を贈りたいと思いますが、こちら↓も捨てがたかったです。

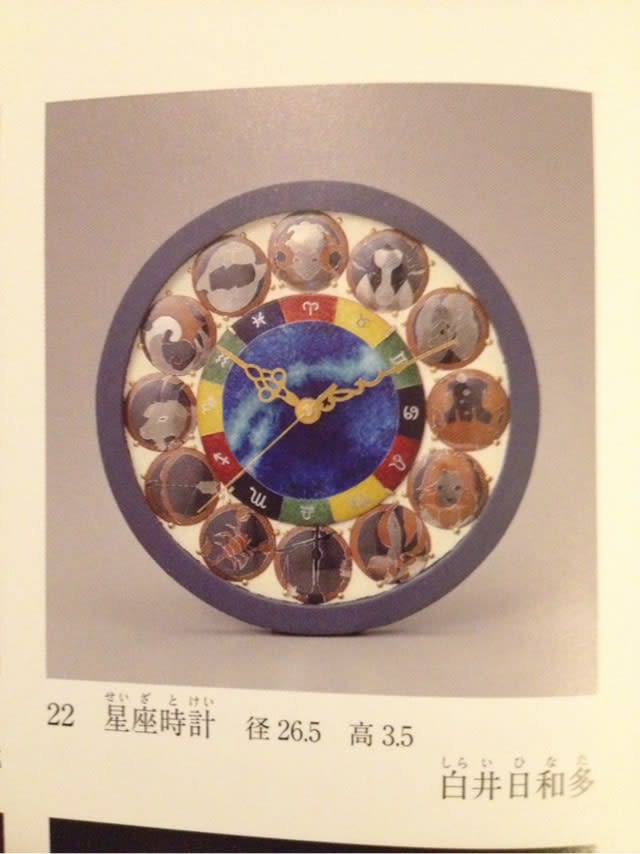

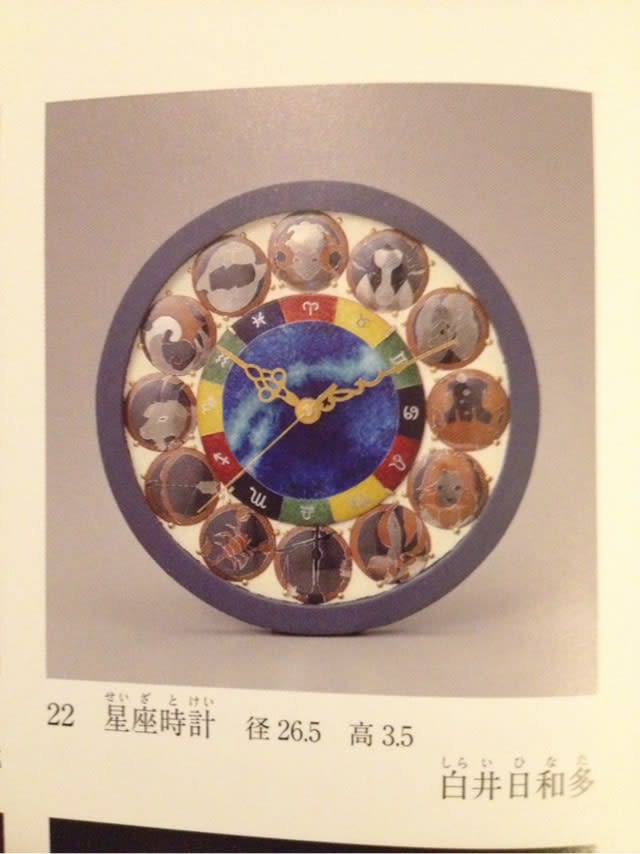

これも 「21+部門」 の入選作で、星座の時計です。

ホロスコープというのは1~12の数字と正確に対応しているわけではありませんが、

我が山羊座が12に充てられて、この作品の頂点に君臨しているというのも、

高評価を得られたポイントでした。

協議の結果、十二支皿は一般の部で、

星座時計は新人の部でそれぞれまさおさま賞をお贈りすることになりました。

さて、こんなふうにどれが一番使いたいか、どれを一番買いたいかなどと考えながら、

石洞美術館でのんびり時間を過ごさせていただいたわけですが、

今回、わざわざ千住大橋まで足を伸ばしたのはそんな物見遊山のためではありません。

もっと直接的な目的があったのであって、それを果たさないことには帰るわけにはいきません。

それは大きな謎を解くという使命です。

そうです。

あの卒業生です。

この方↓ですね。

この人は学生・院生時代、エッチングによる版画作成を専門としていたはずなのですが、

その人がなぜ今回このような展覧会のチケットをわざわざ送ってきてくれたのでしょうか?

知り合いにむりやり買わされて、売りつける相手も見つけられず、

しかたなく先日

ブログ記事に取り上げてあげたお礼に私にタダでくれたのでしょうか?

それとも二足のわらじで、エッチングついでに金工作品にまで手を広げ、

せっかく出来上がったので日本金工展に応募してみたら入選しちゃったということなのでしょうか?

答えはこちらでした。

おおっ、ちゃんと入選しとるやないかっ

しかも 「21+部門」 ではなく、一般部門のほうでした。

素晴らしいっ!

おめでとうございます

せっかくですのでもうちょっとアップにしてみましょう。

写真をアップで撮ってるだけなので、本物の味はあまりよく伝わらないかもしれませんが、

青銅花挿 「ついり」 です。

今回の展覧会のなかでもひときわ異彩を放った作品でした。

金工作品ってほぼ大概、金か銀か黒か赤なんですよ。

その中で唯一この青い花挿は別次元の作品として存在していました。

この青というか水色によって、雨の色なのか紫陽花の色なのか、

梅雨入り (

ついり) を表しているのでしょう。

残念ながらこれが花器であって、花を挿す以外に用途がなさそうだというだけの理由によって、

今回まさおさま賞の受賞は逃してしまいましたが、

そんなことがこの作品の価値を貶めるものでないことは言うまでもありません。

今後も精進して、ぜひ来年以降はお皿や酒器等の制作にも挑戦してみてください。

とても楽しい時間をありがとうございました。

この日本金工展、6月19日まで開催されているようです。

皆さまもぜひ石洞美術館に足を運んでみてください

。

。 。

。

。

。 。

。

これってエイプリルフールネタですよね?」 とか、

これってエイプリルフールネタですよね?」 とか、

。

。

。

。