製作地 日本 東北地方

製作年代(推定) 19世紀後期 明治時代

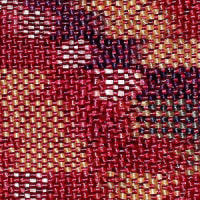

素材/技法 木綿、天然藍、紅花染め / 筒描、型染、帯布は両面染め

サイズ 幅65cm(二枚接ぎ)、全長4m80cm(帯先から帯先の最長部)

中央の”腹掛け”部分と胴体に巻き付けて垂らす4本の”帯飾り”の全形を備えた、全長4m80cmに達する堂々たる「結い上げ・馬掛け布」の完品です。

腹掛け部分には筒描により”源氏車””唐草”が大ぶりに力強く染め描かれ、帯飾りには型染により”亀甲に四方花菱”が連続模様として端整に染め表されたもので、手紡ぎ・手織りの質感豊かな木綿地を彩る天然藍の色味は深くかつ瑞々しく、帯の分かれ部分に付された紅花染めのマチ布は絶妙な華やぎを加えており、祝祭時に豊穣・幸福の祈りとともに紺屋への特別な発注で手掛けられた種類の染織品に固有の濃密な精神性と色香が作品全体から薫ってまいります。

昭和初期に日本が戦時体制に入ると東北地方の農耕馬は軍用馬として徴用され、また紺屋において贅沢な筒描の製作もほぼ行われなくなったため、東北の馬掛け布製作の伝統は戦後の復興期までは一旦途切れてしまいました。 明治期の未だ馬が農耕の場面で日常的に活躍していた時代の馬掛け布であり、馬に対する並々ならぬ想いが伝わる、古き良き地方染織の逸品です。

●本記事内容に関する参考(推奨)文献