おはようございます。祇園祭の京都に来ています。昨日は、時々、雨の降る中でしたが、植物園で紅筋山百合を見たり、もちろん、宵宵山を巡ったりと楽しみました。それらは、帰宅後にレポすることとして、今日は、溜まっている展覧会の紹介となりまする。

横浜の三渓園には紅葉の時期などによく訪ねている。ここは原三渓が1906年に造園し、国の重要文化財12棟を含む17棟の古建築が移築されている。2006年には国の名勝となっている。苑内の展示室では原三渓自作の作品や茶道具やコレクションの一部を見ることができる。ということで、ある程度のことは知っているが、今回、彼の、コレクター、茶人、アーティスト、そしてパトロンとしての活躍の全貌を知る機会が巡ってきた。

横浜美術館での原三渓の美術/伝説のコレクション展である。はじめに原三渓の履歴を簡単に記しておきたい。

原富太郎(1868-1939)は、慶応4年に岐阜県柳津町で生まれる。その後、上京し、東京専門学校を卒業、跡見女学校の教師となる。1892年、横浜の豪商、原善三郎の孫と結婚、原家に入り、実業家として成功する。もともと美術に造詣が深く、古美術などの蒐集を始めたが、35歳のとき、一万円で、今回の目玉作品である、孔雀明王像を井上馨から購入し、コレクターとして知られるようになる。43歳から、天心を通して、安田靫彦、前田青邨ら青年日本画家を支援。55歳のときには関東大震災の復興会長として横浜の復興に力を尽くした。68歳の頃、矢代幸雄が中心になって、原三渓のコレクションを基に美術館創建運動が起こる。夢はかなわず、70歳で亡くなられる。

本展は、原三溪の「コレクター」「茶人」「アーティスト」「パトロン」としての業績を各章別に、国宝や重要文化財の名品30件以上を含む三溪旧蔵の美術品、そして、茶道具約150件などが展示される。

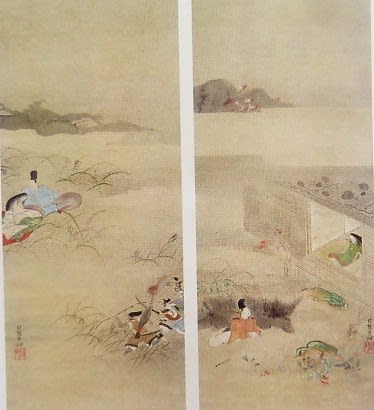

プロローグでは、全体像が紹介され、コレクターとして乾山の作品や、アーティスト三渓の白蓮図、パトロンとして観山の十六羅漢、今村紫紅の伊達政宗などが展示される。

第1章 三渓前史/岐阜の富太郎

三渓が子供時代から目にした親戚関係にある高橋杏村ら画家たちの作品が並ぶ。

第2章 コレクター三渓

この章が本展の中核。国宝・孔雀明王像(東博)もここ。ただこれは前期のみ展示。後期は愛染明王(細見美術館)。国宝・寝覚物語絵巻(大和文華館)も後期展示。

以下の画像は、ちらしに載っているもの、あるいは、以前の展覧会でここに載せているものです。

重文・伝源頼朝坐像(東博)

光琳 伊勢物語図/武蔵野・河内越

重文。伝毛益 蜀葵遊猫図

賀茂競馬図 賀茂競馬図屏風 江戸 久隅守景?

ほかに、酒井抱一が所持していた円山応挙の美人画や、渡辺崋山、玉堂の作品も。国宝・古今和歌集巻第五(高野切)、国宝・伝藤原伊房・万葉集巻第九(藍紙本)など豪華な写本も。

第3章 茶人三渓

志野茶碗・銘梅が香(↓)、井戸茶碗・銘君不知、黒織部茶碗、信楽茶碗、茶杓、ラッカ香炉など。茶人間の書簡も。

第5章 パトロン三渓

三渓の援助を受けた著名な日本画家の作品がずらり。観山は”白狐”(東博)。下の写真は東博で撮ったもの。重文の”弱法師”は後期展示。

菱田春草は”賢首菩薩”。下の写真は東近美の春草展から。

大観の遊刃有余地

ほかに、雅邦の狙公、安田靫彦の五合庵の春、古径の出湯、青邨の湯治場など。

素晴らしい展覧会でした。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!

祇園祭宵山から

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます