先月、横浜そごう美術館で”鴨居玲展”をみたときに、気になっていたことがあった。それは、鴨居玲が、40歳で大阪で個展を開催したときの図録に司馬遼太郎が寄稿していて、また、この展覧会の”酔候え”という作品に”憂きもひととき、うれしきも、思いさませば 夢候え 酔候え 踊り候え”と司馬遼太郎の”妖怪”の一節が添えられていたことであった。司馬遼太郎と鴨居玲の関係を知りたくなった。

それで、まず、未読だった司馬遼太郎の”妖怪”を読んでみた。室町末期の混沌した時代相を背景に、足利義政の正妻、日野富子と今参りノ局(側室)の相争う物語だが、実在しない、先の将軍の御落胤という熊野の源四朗を登場させている。さらに、司馬の作品としては珍しい、唐天子という妖怪も”名脇役”として出てくる。今参りの局にとりつき、自由に彼女や源四朗を幻戯(めくらまし)で操ることを柱に、この時代の移り変わりを面白く描いている。久しぶりに司馬の作品を読み(街道をゆくは時々よんでいるが)、さすが、歯切れのいい文章と、物語の展開の面白さに堪能した。

その”妖怪”に、先の”憂きもひととき、うれしきも、思いさませば 夢候え 酔候え 踊り候え”の言葉も出てくる。せつなの悦楽だけに人生の意義を見出そうとする、いかにも乱世の無名な詩人が詠いあげた”夢候よ”の一節である。

鴨居玲が、この本を読んだのか(昭和42,3年の読売新聞の連載小説だった)どうかは知らない。もちろん、本の後記にも鴨居玲の記述もない。両者のかかわりがわからないまま、数日過ぎた。

ある日、逗子図書館で、美術本コーナーの中に、なななんと、司馬遼太郎の名前が目に入った。”司馬遼太郎が愛した世界展”の図録で、神奈川近代文学館(1999年)版のものだった。そこには、司馬が好きだった画家が7名ほど載っていて、その中に、鴨居玲の名前をみつけたのだ。美術通には知られていることかも知れないが、ぼくは、大発見でもしたようにうれしかった。

司馬は大阪の産経新聞につとめていたが、そのとき1年ほど、美術評論を担当してたのだそうだ。そのときは、ある絵を評論するときに、あれこれ文献を読んで、”頭”で記事にしていたが、その担当からはずれたときから、裸眼で美術を楽しめるようになったそうだ。その裸眼でみて、好きになった画家たちが、鴨居玲の他、須田国太郎、八木一夫、三岸節子、三岸 好太郎、須田剋太、秋野不矩(ふく)だった。ぼくは、恥ずかしながら秋野不矩しか知らない。秋野不矩はぼくも好きだ。ほかの画家たちの展覧会があったときには、是非、観に行こう。

鴨居玲の司馬による評論があった。要約するとこんな記述だった。”あの時期、画壇は、かっての日本的ファシズムの時代に似ていて、鴨居のような画家には絵を止めること以外の自由はなかった。きらびやかな才能をもつ画家だが抽象画の全盛時代の時流には合わなかった・・・人間の根源的な恐怖として老醜があり、古い紙のように、ひからびた人生の記憶だけがあり、それらの無明のあつまりが、懸命に美になろうとあがいている”

”秋野評”。世界の絵画の中で、清らかさを追求してきたのは、日本の明治以降の日本画しかないと私はみている。いきものがもつよごれを、心の目のフィルターでこしにこし、ようやく得られた、ひとしずくが、美的に展開される、それが日本画である。その不易の旗手が秋野不矩である。秋野の絵画は松園の血脈をひいいていると私は思っている。詩的緊張が清澄を生むという稀有の系譜である(原文のまま)

さすが、司馬遼太郎だと、思って読んだ。おわりに、司馬好みの画家たちの絵を載せますのでご観賞ください。

。。。。。

須田国太郎(窪八幡)

八木一夫(ザムザ氏の散歩)

三岸節子(花)

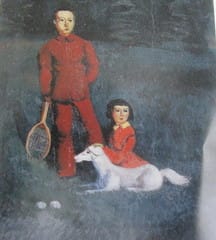

三岸好太郎(ラケットをもつ少年と少女と犬)

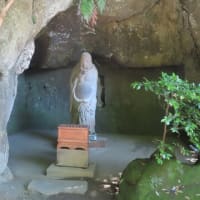

須田剋太(東大寺正面)

鴨居玲(私の村の酔っぱらい)

秋野不矩(ウタガギリ僧房Ⅱ)

それで、まず、未読だった司馬遼太郎の”妖怪”を読んでみた。室町末期の混沌した時代相を背景に、足利義政の正妻、日野富子と今参りノ局(側室)の相争う物語だが、実在しない、先の将軍の御落胤という熊野の源四朗を登場させている。さらに、司馬の作品としては珍しい、唐天子という妖怪も”名脇役”として出てくる。今参りの局にとりつき、自由に彼女や源四朗を幻戯(めくらまし)で操ることを柱に、この時代の移り変わりを面白く描いている。久しぶりに司馬の作品を読み(街道をゆくは時々よんでいるが)、さすが、歯切れのいい文章と、物語の展開の面白さに堪能した。

その”妖怪”に、先の”憂きもひととき、うれしきも、思いさませば 夢候え 酔候え 踊り候え”の言葉も出てくる。せつなの悦楽だけに人生の意義を見出そうとする、いかにも乱世の無名な詩人が詠いあげた”夢候よ”の一節である。

鴨居玲が、この本を読んだのか(昭和42,3年の読売新聞の連載小説だった)どうかは知らない。もちろん、本の後記にも鴨居玲の記述もない。両者のかかわりがわからないまま、数日過ぎた。

ある日、逗子図書館で、美術本コーナーの中に、なななんと、司馬遼太郎の名前が目に入った。”司馬遼太郎が愛した世界展”の図録で、神奈川近代文学館(1999年)版のものだった。そこには、司馬が好きだった画家が7名ほど載っていて、その中に、鴨居玲の名前をみつけたのだ。美術通には知られていることかも知れないが、ぼくは、大発見でもしたようにうれしかった。

司馬は大阪の産経新聞につとめていたが、そのとき1年ほど、美術評論を担当してたのだそうだ。そのときは、ある絵を評論するときに、あれこれ文献を読んで、”頭”で記事にしていたが、その担当からはずれたときから、裸眼で美術を楽しめるようになったそうだ。その裸眼でみて、好きになった画家たちが、鴨居玲の他、須田国太郎、八木一夫、三岸節子、三岸 好太郎、須田剋太、秋野不矩(ふく)だった。ぼくは、恥ずかしながら秋野不矩しか知らない。秋野不矩はぼくも好きだ。ほかの画家たちの展覧会があったときには、是非、観に行こう。

鴨居玲の司馬による評論があった。要約するとこんな記述だった。”あの時期、画壇は、かっての日本的ファシズムの時代に似ていて、鴨居のような画家には絵を止めること以外の自由はなかった。きらびやかな才能をもつ画家だが抽象画の全盛時代の時流には合わなかった・・・人間の根源的な恐怖として老醜があり、古い紙のように、ひからびた人生の記憶だけがあり、それらの無明のあつまりが、懸命に美になろうとあがいている”

”秋野評”。世界の絵画の中で、清らかさを追求してきたのは、日本の明治以降の日本画しかないと私はみている。いきものがもつよごれを、心の目のフィルターでこしにこし、ようやく得られた、ひとしずくが、美的に展開される、それが日本画である。その不易の旗手が秋野不矩である。秋野の絵画は松園の血脈をひいいていると私は思っている。詩的緊張が清澄を生むという稀有の系譜である(原文のまま)

さすが、司馬遼太郎だと、思って読んだ。おわりに、司馬好みの画家たちの絵を載せますのでご観賞ください。

。。。。。

須田国太郎(窪八幡)

八木一夫(ザムザ氏の散歩)

三岸節子(花)

三岸好太郎(ラケットをもつ少年と少女と犬)

須田剋太(東大寺正面)

鴨居玲(私の村の酔っぱらい)

秋野不矩(ウタガギリ僧房Ⅱ)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます