おはようございます。

今、藤沢浮世絵館で、広重の張交(はりまぜ)東海道図絵の一揃い15枚が展示されている。張交(はりまぜ)絵とは、一枚の紙面を大小異なる形で区切り、それれぞれに異なる絵を描いて組み合わせたもの。ここでは、東海道五十三次宿場町の風景、名産、物語が、1枚の中に3~5宿づつ描かれている。

大判縦1枚 縦37.8 横25.8で、製作時期は安政3年(1856)、広重の没年2年前(59歳)の作である。板元:山口藤兵衛で山藤版と呼ばれるシリーズである。

館内は撮影可能で、それぞれの作品に詳しい説明がつけてある。知らないことも多く、勉強になった。では、お江戸日本橋から出発しましょう。

東海道張交図会 日本橋 品川 川崎(山藤版)

日本橋:初松魚、品川:停泊する廻船 川崎:大師河原酒戦の図(慶安元年(1648)に行われた川崎大師河原の酒量を競う酒合戦の様子)

東海道張交図会 加奈川 程かや 戸塚 藤沢(山藤版)

神奈川:浦島太郎伝説をもつ浦島寺(現・慶運寺)の故事、程かや:橋脚(帷子川に架かる帷子橋の橋脚)、戸塚:大坂の景色(富士見の名所)、藤沢:照天姫(小栗判官の恋人)

東海道張交図会 平塚 大磯 小田原 箱根(山藤版)

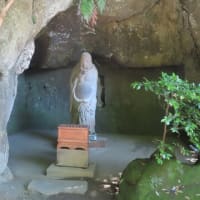

平塚:高麗寺山 花水橋 唐土が原、大磯:鴫立沢・西行法師の像(現在も鴫立庵では西行法師の像が安置されている)、小田原:梅(梅干)・いかたゝき(塩辛)、箱根:塔之沢 湯亭(箱根七湯の一つ)

東海道張交図会 三嶋 沼津 原 吉原(山藤版)

三嶋:女達三島のおせん(歌舞伎の演目の登場人物)、沼津:愛鷹山(富士山の右)、原:竹取の翁 かぐや姫を得る(現在の富士市から原にかけての伝承)、吉原:浮島が原(富士市と沼津市の海岸地帯に広がる沼)

東海道張交図会 蒲原 由井 興津(山藤版)

蒲原:岩淵より不二河眺望(富士川)、由井:倉沢おどりの図(現在、倉沢の地名は残っているが踊りは残っていない)、興津:田子の浦の景(田子の浦にうちいでて見れば白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ(山部赤人)

東海道張交図会 江尻 府中 鞠子 岡部(山藤版)

江尻:三保之浦 羽衣之松(三保の松原と天女の羽衣伝説)、府中:芸妓(府中宿の二丁町の遊郭にちなんで、芸妓の後ろ姿が描かれている)。鞠子:とろゝ汁(梅若菜まりこのやどのとろろ汁;芭蕉)、岡部:宇津の山越え(鞠子宿と岡部宿の間の峠)

東海道張交図会 藤枝 嶋田駅 金谷(山藤版)

藤枝:座頭の背に乗る喜多さん(東海道中膝栗毛の場面)、島田:浄瑠璃「朝顔日記(生写朝顔話)宿屋の段」、金谷:大井川の遠岸(大井川の右岸の金谷坂の上から富士山を望む)

東海道張交図会 日坂 懸川 袋井(山藤版)

日坂:南北朝時代の武将、楠木正成と息子の正行の対話の場面、掛川:秋葉道四十八瀬越え(秋葉神社の参詣路にある三倉川の風景。「四十八瀬」とは三倉川のことで、人々はこの浅瀬をいくつも越えて秋葉神社へと向かった。袋井:桜ヶ池の龍神の伝説

(つづく)

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます