宮城県美術館に付設して佐藤忠良記念館がある。宮城県黒川郡生まれの佐藤忠良から寄贈された作品をもとに、1992(平成2年)にオープンしたとのこと。

彼の作品は、あちこちで見かけ、ぼくも好きな彫刻家だが、こうして、まとめて観るのは初めて。今回の特集展示のテーマは”さまざまな顔”ということで、文字通り、様々な顔が展示されている。”母の顔”からはじまって、忠良の出世作となった”群馬の人”、また、若い女、やせた女、中学一年生・ミナ、幼女。さらに、画家・又造、脇田さん、陸奥雄先生。多種多様な顔が、多種多様な見学者と対峙している(笑)。気に入った顔とにらめっこしている人もいる。撮っておきたいのがいっぱいあったが、撮影禁止で、残念。

佐藤はロダン、マイヨール、デスピオらの”生命主義”の作品に感銘を覚えて、彫刻家を志したという。ロダンは憧れの人だったのだ。そのロダン美術館の招きで、1981年で個展を開いている。ロダンにもたくさんの顔作品があるが、ぼくは、マルセイユの劇場に出演していた花子(太田ひさ)の顔が好き。彼女をモデルにして、5年間で、顔、全体像など58点もの作品を残している。佐藤も当然、これらを観ていて、参考にしていただろう。

こうして、東北ゆかりの作家の作品を、東北で観るのはいいもんだ。

。。。。。

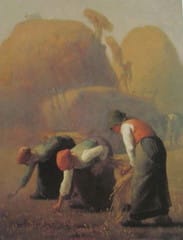

ロビーと庭園の彫刻が撮影OKでしたので、ぼくの好きな、ロダン風女性美の作品のいくつかを。もう、外は暗くなりはじめていた。

帽子・立像

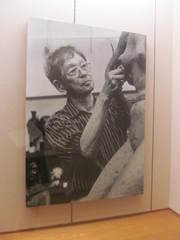

制作中の佐藤忠良

展示室を外からみる。こうゆう展示室がいくつもある。とても立派な記念館だった。