長年グリーンマックス(GM)のキットの箱絵、組立説明図を手がけられ、近年では鉄道模型趣味(TMS)誌での連載で親しまれていた小林信夫さんが亡くなりました。今月発売のTMS誌上にも製作記事が掲載されており、編集後記で訃報について触れられていましたので、急なことだったのでしょうか。

氏の名前を知ったのはだいぶ後になってからでしたが、GMキットの箱は、車輛、ストラクチャー問わずその昔は氏のイラストが描かれていました。

(今では完成見本の写真が使われるので、こうしたイラストの箱絵ではありません)

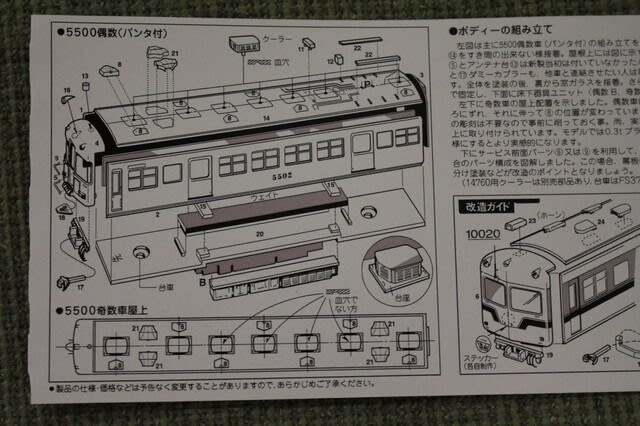

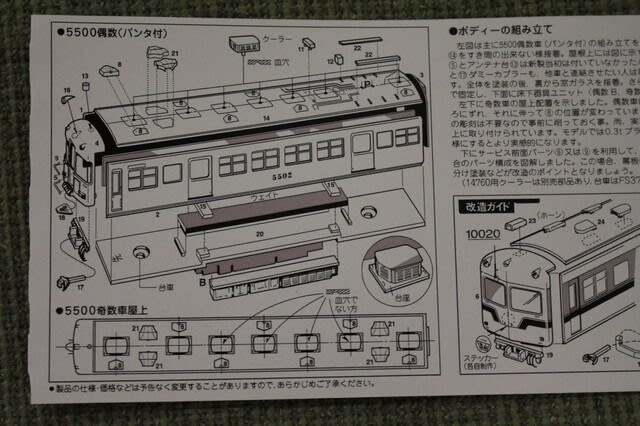

また、車輌キットの組み立て図やイラストなども手掛けていましたので、GMキットのあるところ氏のイラストあり、という感じでした。

私が思い出深いのは、お名前はクレジットされていないものの、氏の才気が誌面すべてにあふれていた「G.M. CRAFTSMANS MANUAL」(GMマニュアル)という86年刊行の本でした。全般に工作ガイド的な役割の本ではあり、当時のGMのカタログと同じ横長の判型が特徴でした。

この本で特に印象に残っているのは、実感的な河川の表現(これは河川だけでなくその周辺の構造も含めて、という意味です)について解説した「川をレイアウトする」という記事と、Nゲージのサイズに近いスケールの飛行機模型を採り入れた「1/144スケールノススメ」でした。

(河川敷のトロッコとその働きについても触れられていました)

川と河川敷には何があるのか、どうしたらリアルで自然な風景になるかなど、いまでも大いに参考になります。

(このイラストが、以前もブログで描きました「在日米軍トマソン基地」の構想に刺激を与えております)

学生時代、鉄道研究会のレイアウトに「空港」や「飛行場」、「基地」を出現させたものです。巻末にはその時点で入手できる旅客機のキットガイドも出ていました。

近年ではTMS誌で身近な材料から作る模型の記事を執筆されていたのを思い出します。身近な材料、というのが実は一番難しく、そこから生み出される自由型の車輌を見るにつけ、自分ではこんな風には作れないよなあ、と思うことばかりでした。

また、トミーテックの「ノスタルジック鉄道コレクション」のイメージイラストも描かれていたので、ご覧になった方もいらっしゃるでしょう。

この細密感がありながらどこか楽しいイラストと会うことができないのは甚だ残念ではあります。小ネタのように仕込んであったりする乗り物などを見つけるのも楽しみでした。来月のTMS誌上でこれまでの足跡も含めた記事が掲載されるそうですので、それを読みながら改めて故人を偲ぶことといたしましょう。

(「この部分自作した方が速い」というフレーズで、この車輛を問わず、どれだけのファンがチャレンジしたことか・・・。