残暑厳しきというか、暦の上では9月ではありますが、まだまだ暑い日が続いています。そんな夏の終わりの週末、家族で秩父に行ってきました。お目当ては西武鉄道の特急ラビューです。

2019年デビューだそうですが、なかなか乗る機会に恵まれませんでした。豚児も遠出ができるようになりましたし、先日テレビ番組「新・美の巨人たち」でも特集されていたというのもありまして、乗ってみようとなったわけです。発売日に予約を取ったところ、西武鉄道の係員の方から「お子さんがいらっしゃるのなら、先頭車の最前列が空いてますけど、とりましょうか」というありがたい申し出があり、ぜひ、となりました。こうして、ラビューの先頭車最前列での旅が始まりました。

(ちちぶ号、入線です)

噂には聞いていましたが、本当に大きな窓です。

列車は池袋を発車、池袋線内を走っていきます。先頭車の1C席(通路側)ですと、ちょうどすれ違う列車が良く見えます。

池袋線は40000系が多いですね。20000系、30000系の多い新宿線とは対照的です。

いまどきの鉄道車輛だなと感じたのは運転席とその周辺の広さです。前面展望とは言っても、窓ガラスまでだいぶ離れている印象をうけました。

乗務員扉から先頭部を見ていただくとその大きさ、サイズ感がお判りいただけますでしょうか。

所沢を過ぎ、稲荷山公園では入間基地の敷地を通過します。C-2輸送機が駐機しているのが見えましたし、隊員がランニングしている姿も見えました。

飯能に着きました。ここで進行方向が変わり、私たちの車輌が最後尾になります。前面展望は拝めず、乗務員室にはガラスにスクリーンがかかります。

その代わり、モニターに後ろに流れていく風景が映し出されます。ここからは山岳路線に入ります。美しい緑の景色の中をゆっくり上っていく感じです。

ラビューどうしのすれ違いもありました。窓が大きいおかげで、通路側に座っていても景色が良く見えます。

横瀬には各種車輌が保存されており、架線柱がかかっていますが、こんな車輛も。

(写真は上り列車から撮影)

西武秩父に定刻通り到着です。反対側のホームに移って、編成の全景を収めてみました。

先頭車のアップです。

西武秩父駅も商業施設や温泉施設などが作られ、駅に併設のフードコートで腹ごしらえをして、近辺を散策です。豚児が歩いて行けそうなところで、ということで秩父神社にお参りしました。冬の秩父夜祭でおなじみの神社です。途中、秩父鉄道の踏切を渡りますが、秩父鉄道の貨物列車も見かけました。シャッターチャンスに間に合わなかったのですが、コンテナ貨車しか知らない豚児には新鮮だったようです。

駅に戻る途上でこちらに立ち寄り、コーヒーと甘味を賞味しました。

豚児は自家製のプリンを食べて大満足だったようです。私たちも美味しいアイスをいただきました。西武秩父駅周辺は本川越駅ほど「観光地化」されておらず、散策を楽しみました。

ちなみに駅前にはこんな食事処もありました。

(店名が「駅前」とはストレートですね)

帰りは各停で飯能まで。4000系、好きな形式で模型も持っています。ボックスシートののんびり旅行もいいものです。

4000系の塗装、西武バスなどにも使われていますね。緑と赤のラインはその昔、ライオンズのユニフォームにも使われていました。

飯能駅はムーミンバレーパークの最寄駅ということで、ムーミンゆかりのフィンランドにちなんだポスターが掲示されています。

この後は急行などを乗り継いで帰宅しました。西武秩父駅でお土産に地元産の肉厚のシイタケを買いました。油で炒めた後、おろし醤油というシンプルな味付けでいただきましたが、とても美味しかったです。

ラビューの感想になりますが、西武鉄道のフラッグシップトレインという感じがいたしまして、先輩の10000系が登場時に「通勤特急」というか、よりカジュアルな方向を目指していたのとは反対に「今までにない列車を作ろう」としたことが伝わってきます。鉄道車輛のデザイン経験のない、建築家の妹島和世氏に依頼したというのも、よくありがちな外部のデザイン事務所に丸投げしておしまい、というのではなく関係者全員にとって冒険だったとは思いますが、それがうまくいったようにも感じます。シートのモケットも黄色をベースにしつつ、グレーの糸を織り込んでいるとのことですが、秩父線開業時に投入された昔の西武101系の黄色とベージュ塗装へのオマージュにも感じられます。秩父までの一時間あまりを退屈せずに、快適に過ごせる車輌という感じがいたしました。私鉄の特急車は各社ともに行先や沿線の特性を意識したものが生まれ、それぞれ魅力的ではありますが、西武鉄道も「乗りたくなる、憧れる」特急を作ったのだな、という気がいたしました。

(ブルーリボン賞受賞の記載も車体外装に入っています)

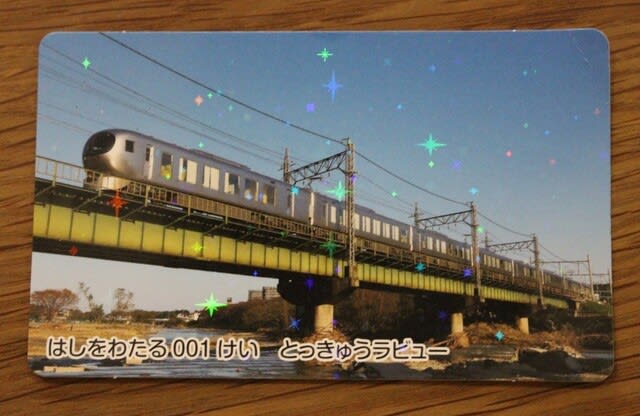

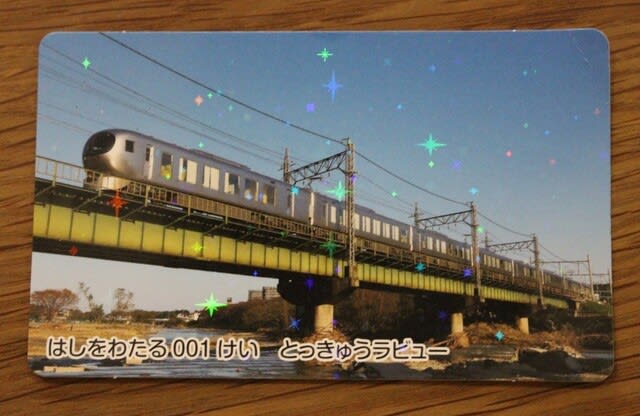

今回、小さな乗客の皆様には、きらきら光るラビューのカードもいただきました。ありがとうございます。

豚児もさることながら、親二人も大いに楽しんだ秩父行きでした。今回は秩父駅周辺しか見ておりませんが、またラビューに乗って、もう少しいろいろ見て回りたいと思いました。

2019年デビューだそうですが、なかなか乗る機会に恵まれませんでした。豚児も遠出ができるようになりましたし、先日テレビ番組「新・美の巨人たち」でも特集されていたというのもありまして、乗ってみようとなったわけです。発売日に予約を取ったところ、西武鉄道の係員の方から「お子さんがいらっしゃるのなら、先頭車の最前列が空いてますけど、とりましょうか」というありがたい申し出があり、ぜひ、となりました。こうして、ラビューの先頭車最前列での旅が始まりました。

(ちちぶ号、入線です)

噂には聞いていましたが、本当に大きな窓です。

列車は池袋を発車、池袋線内を走っていきます。先頭車の1C席(通路側)ですと、ちょうどすれ違う列車が良く見えます。

池袋線は40000系が多いですね。20000系、30000系の多い新宿線とは対照的です。

いまどきの鉄道車輛だなと感じたのは運転席とその周辺の広さです。前面展望とは言っても、窓ガラスまでだいぶ離れている印象をうけました。

乗務員扉から先頭部を見ていただくとその大きさ、サイズ感がお判りいただけますでしょうか。

所沢を過ぎ、稲荷山公園では入間基地の敷地を通過します。C-2輸送機が駐機しているのが見えましたし、隊員がランニングしている姿も見えました。

飯能に着きました。ここで進行方向が変わり、私たちの車輌が最後尾になります。前面展望は拝めず、乗務員室にはガラスにスクリーンがかかります。

その代わり、モニターに後ろに流れていく風景が映し出されます。ここからは山岳路線に入ります。美しい緑の景色の中をゆっくり上っていく感じです。

ラビューどうしのすれ違いもありました。窓が大きいおかげで、通路側に座っていても景色が良く見えます。

横瀬には各種車輌が保存されており、架線柱がかかっていますが、こんな車輛も。

(写真は上り列車から撮影)

西武秩父に定刻通り到着です。反対側のホームに移って、編成の全景を収めてみました。

先頭車のアップです。

西武秩父駅も商業施設や温泉施設などが作られ、駅に併設のフードコートで腹ごしらえをして、近辺を散策です。豚児が歩いて行けそうなところで、ということで秩父神社にお参りしました。冬の秩父夜祭でおなじみの神社です。途中、秩父鉄道の踏切を渡りますが、秩父鉄道の貨物列車も見かけました。シャッターチャンスに間に合わなかったのですが、コンテナ貨車しか知らない豚児には新鮮だったようです。

駅に戻る途上でこちらに立ち寄り、コーヒーと甘味を賞味しました。

豚児は自家製のプリンを食べて大満足だったようです。私たちも美味しいアイスをいただきました。西武秩父駅周辺は本川越駅ほど「観光地化」されておらず、散策を楽しみました。

ちなみに駅前にはこんな食事処もありました。

(店名が「駅前」とはストレートですね)

帰りは各停で飯能まで。4000系、好きな形式で模型も持っています。ボックスシートののんびり旅行もいいものです。

4000系の塗装、西武バスなどにも使われていますね。緑と赤のラインはその昔、ライオンズのユニフォームにも使われていました。

飯能駅はムーミンバレーパークの最寄駅ということで、ムーミンゆかりのフィンランドにちなんだポスターが掲示されています。

この後は急行などを乗り継いで帰宅しました。西武秩父駅でお土産に地元産の肉厚のシイタケを買いました。油で炒めた後、おろし醤油というシンプルな味付けでいただきましたが、とても美味しかったです。

ラビューの感想になりますが、西武鉄道のフラッグシップトレインという感じがいたしまして、先輩の10000系が登場時に「通勤特急」というか、よりカジュアルな方向を目指していたのとは反対に「今までにない列車を作ろう」としたことが伝わってきます。鉄道車輛のデザイン経験のない、建築家の妹島和世氏に依頼したというのも、よくありがちな外部のデザイン事務所に丸投げしておしまい、というのではなく関係者全員にとって冒険だったとは思いますが、それがうまくいったようにも感じます。シートのモケットも黄色をベースにしつつ、グレーの糸を織り込んでいるとのことですが、秩父線開業時に投入された昔の西武101系の黄色とベージュ塗装へのオマージュにも感じられます。秩父までの一時間あまりを退屈せずに、快適に過ごせる車輌という感じがいたしました。私鉄の特急車は各社ともに行先や沿線の特性を意識したものが生まれ、それぞれ魅力的ではありますが、西武鉄道も「乗りたくなる、憧れる」特急を作ったのだな、という気がいたしました。

(ブルーリボン賞受賞の記載も車体外装に入っています)

今回、小さな乗客の皆様には、きらきら光るラビューのカードもいただきました。ありがとうございます。

豚児もさることながら、親二人も大いに楽しんだ秩父行きでした。今回は秩父駅周辺しか見ておりませんが、またラビューに乗って、もう少しいろいろ見て回りたいと思いました。