Miles Davis / Someday My Prince Will Come ( 米 Columbia CL1656 )

このアルバムは、私にとってはB面トップの "Drad-Dog" を聴くためにある。当時のコロンビアの社長だったゴダード・リーバーソンの名前を

逆さ綴りにしたという意味のよくわからないタイトルのせいでこの曲の良さが人目を引かないが、これはマイルスの抒情性がよく出た名曲だ。

マイルスはアルバムの中にそれまで誰も取り上げなかった隠れた名曲をひっそりと潜ませることがよくあって( "Summer Night" だったり、

"Something I Dreamed Last Night" だったり)、本人もそういうのを愉しんでやっていたフシがあるけれど、この "Drad-Dog" もそういう1曲だ。

ウィントン・ケリーの音数の少ないピアノが美しく、この音の積み重ねが抒情性を帯びた曲想を形作っていく。ハンク・モブレーの柔らかい音色が

短く呟くのもいいアクセントになっている。コルトレーンが加わる硬質な曲との対比が際立つ。とかくモブレーの弱さが批判されるアルバムだが、

この楽曲に関してはモブレーでよかったのだと思う。

マイルスのアルバムのいいところは、こういう美しい音楽を常に忘れないところだったんだよなあと思う。これだけのメンバーが揃い、せっかく

逞しくなったコルトレーンを呼び寄せることができたんだから、もっとハードな演奏でアルバム全体を埋め尽くすことだってできたはずなのに、

そうはしなかった。冒頭のタイトル曲も可憐な曲想と骨太で硬派な演奏が上手く両立しているし、バラードの配置も忘れない。他のアーティストの

アルバムをたくさん聴けば聴く程、彼のアルバムのそういう特異性が傑出して見えてくる。こんなアルバムを作った人は他に誰もいないのだ。

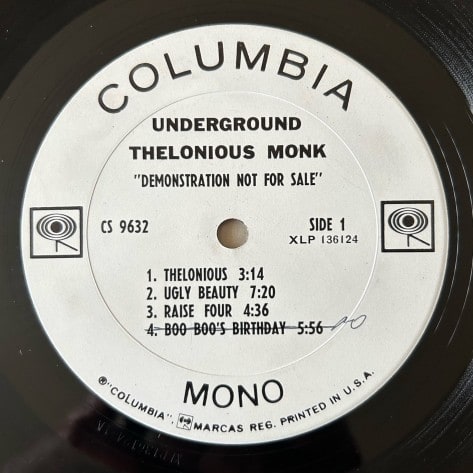

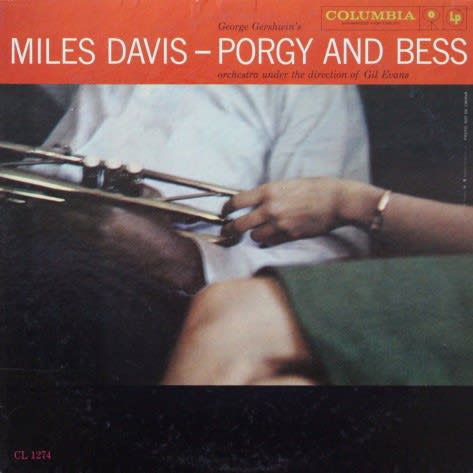

このレコードはマイルスのコロンビアの中でもダントツで音がいい。ちょうどプレス機の入れ替えやレーベルデザインの変更時期に製造された

関係でごく稀にCBSロゴのないレーベルや溝ありの個体が出てくるがそれらは単なるイレギュラープレスであり、この写真のようにCBSロゴが

あり溝のない形状のものがレギュラーのオリジナルということでいい。他のタイトルに比べてきれいな物があまり出てこない印象があるので、

価値があるのはそちらの方ではないか。