最近レコード屋に行ってお店のご主人と話しをしていると、例外なく村上春樹さんの「デヴィッド・ストーン・マーティンの素晴らしい世界」の

話しがまるで口裏を合わせたかのように出てくる。それぞれの文脈は違えどこれだけ複数の人から同時にこの話題が出てくるのだから、その

影響力はさすがだなあと思う。「じゃあ、クレフやノーグランのレコードは売れてます?」と訊くと、そこは意外とそうでもないらしい。

まあ、買う側も「本は本だし」ということでそこは冷静なのかもしれない。

DSMと言えばクレフやノーグランのレコードということになるけど、このレーベルのレコードについては昔から疑問に思っていることがあって、

それが長年未解決のままで残っている。

1.番号あり/なしのジャケットは2作品だけなのか?

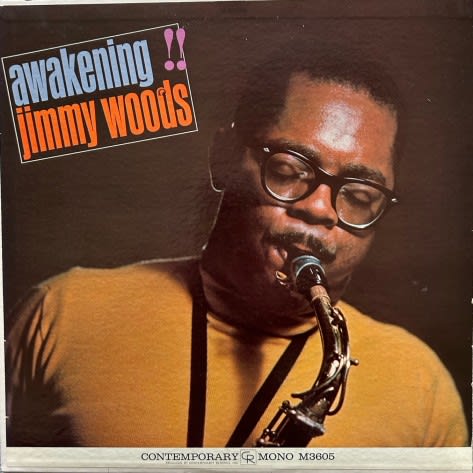

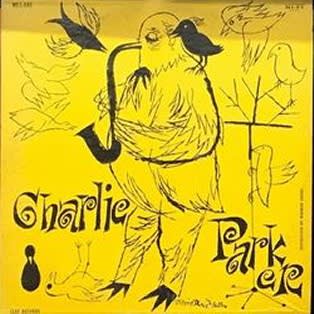

下のスタン・ゲッツとパーカーのレコードは、ジャケットの表面左上に「MG X-XXX」というレコード番号が書かれているものと書かれていない

ものの2種類があって、書かれていないタイプが初出だとされている。

きっと「やっべぇ、うっかり番号を入れるの忘れちゃったよ、まあ次から入れておけばいいよね、誰も気が付かないでしょ」みたいな感じだった

のだろうと思うけど、こういうのはよくわかるのである。だから番号なしが先というのはそうなのかなと私も思うんだけど、こういうのはこの

2タイトルだけなのか?というのがいつも疑問に思うこと。私自身はDSMジャケットなら何でも買うというタイプではないので、これ以外のものが

どうなっているのかがよくわからない。

2."Jazz Series" ロゴのあり/なしはどちらが初出か

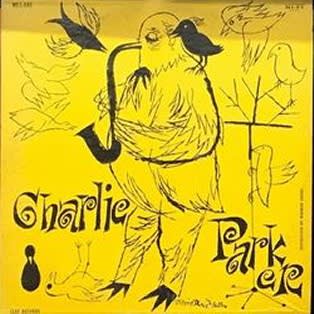

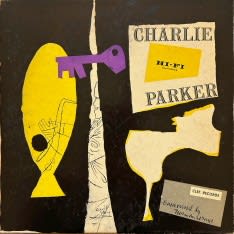

クレフ・レーベルには同一タイトルでトランペッターのイラストの腰あたりに "Jazz Series" というロゴがあるものとないものがある。

レーベル下部の "Jazz At The Philharmonic" ロゴについては最近よく言及されるけど、この"Jazz Series" についてはどちらが先なのだろう。

スタン・ゲッツの2枚の10インチには、この "Jazz Series" ロゴがあるものとないものが存在して、私はないタイプのほうが先だったのだろうと

思ったから、わざわざそちらを探して買った。

"Jazz Series" ロゴがないタイプが先だと思ったのにはいくつか理由がある。

・ロゴなしタイプの方が圧倒的に数が少ない

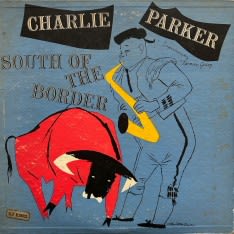

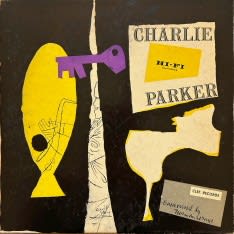

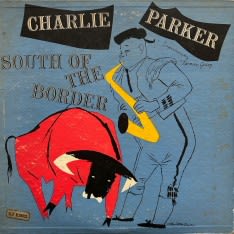

・パーカーを例に取ると、"S/T" はクレフがオリジナルで "Jazz Series" ロゴはないが、"South Of The Border" はマーキュリーが初出でクレフは

セカンドとなり、"Jazz Series"ロゴがある

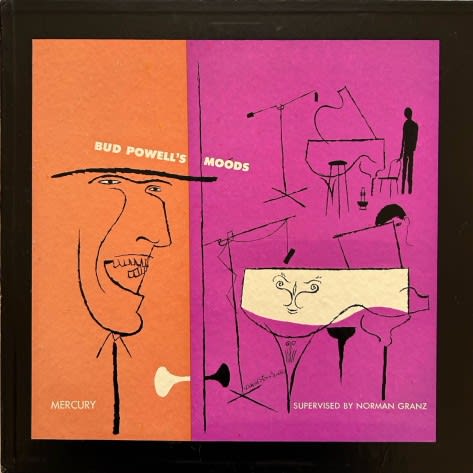

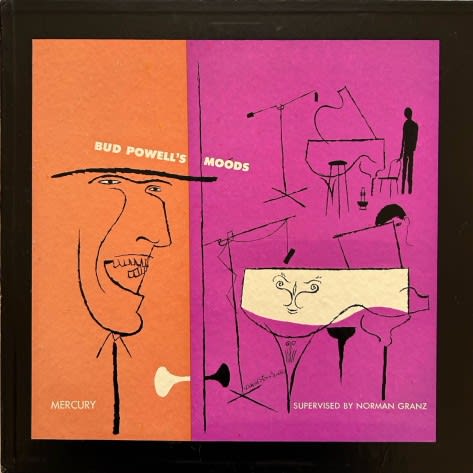

・バド・パウエルの "Moods" のように、クレフの前身であるマーキュリーにはこのロゴはない。このレーベルはマーキュリー→クレフ→ヴァーヴ

という変遷を辿るので、クレフの最初はマーキュリーのデザインをそのまま流用したのだろうと推測できる。

但し、このロゴがあってもなくても、盤の材質や形状、質感には何も違いはないし、音質もまったく一緒。なので、この件は特にこだわる

必要はない、というのが私の結論である。

3."Big Band" にはマーキュリー・レーベルが本当にあるのか

パーカーの "Big Band" の初出はマーキュリー・レーベルだという話があるが、私は40年近くレコード漁りをしていて、1度も見たことがない。

このレコードは愛聴盤なので見かけると必ずチェックしてきたが、そのすべてがクレフだった。本当にあるのだろうか?

また、村上さんはこのレコードを「10インチ盤」と書かれているが、これは12インチの間違いで、そこはご愛敬。そういう勘違いも含めて

レコードの話は楽しいのである。

話しがまるで口裏を合わせたかのように出てくる。それぞれの文脈は違えどこれだけ複数の人から同時にこの話題が出てくるのだから、その

影響力はさすがだなあと思う。「じゃあ、クレフやノーグランのレコードは売れてます?」と訊くと、そこは意外とそうでもないらしい。

まあ、買う側も「本は本だし」ということでそこは冷静なのかもしれない。

DSMと言えばクレフやノーグランのレコードということになるけど、このレーベルのレコードについては昔から疑問に思っていることがあって、

それが長年未解決のままで残っている。

1.番号あり/なしのジャケットは2作品だけなのか?

下のスタン・ゲッツとパーカーのレコードは、ジャケットの表面左上に「MG X-XXX」というレコード番号が書かれているものと書かれていない

ものの2種類があって、書かれていないタイプが初出だとされている。

きっと「やっべぇ、うっかり番号を入れるの忘れちゃったよ、まあ次から入れておけばいいよね、誰も気が付かないでしょ」みたいな感じだった

のだろうと思うけど、こういうのはよくわかるのである。だから番号なしが先というのはそうなのかなと私も思うんだけど、こういうのはこの

2タイトルだけなのか?というのがいつも疑問に思うこと。私自身はDSMジャケットなら何でも買うというタイプではないので、これ以外のものが

どうなっているのかがよくわからない。

2."Jazz Series" ロゴのあり/なしはどちらが初出か

クレフ・レーベルには同一タイトルでトランペッターのイラストの腰あたりに "Jazz Series" というロゴがあるものとないものがある。

レーベル下部の "Jazz At The Philharmonic" ロゴについては最近よく言及されるけど、この"Jazz Series" についてはどちらが先なのだろう。

スタン・ゲッツの2枚の10インチには、この "Jazz Series" ロゴがあるものとないものが存在して、私はないタイプのほうが先だったのだろうと

思ったから、わざわざそちらを探して買った。

"Jazz Series" ロゴがないタイプが先だと思ったのにはいくつか理由がある。

・ロゴなしタイプの方が圧倒的に数が少ない

・パーカーを例に取ると、"S/T" はクレフがオリジナルで "Jazz Series" ロゴはないが、"South Of The Border" はマーキュリーが初出でクレフは

セカンドとなり、"Jazz Series"ロゴがある

・バド・パウエルの "Moods" のように、クレフの前身であるマーキュリーにはこのロゴはない。このレーベルはマーキュリー→クレフ→ヴァーヴ

という変遷を辿るので、クレフの最初はマーキュリーのデザインをそのまま流用したのだろうと推測できる。

但し、このロゴがあってもなくても、盤の材質や形状、質感には何も違いはないし、音質もまったく一緒。なので、この件は特にこだわる

必要はない、というのが私の結論である。

3."Big Band" にはマーキュリー・レーベルが本当にあるのか

パーカーの "Big Band" の初出はマーキュリー・レーベルだという話があるが、私は40年近くレコード漁りをしていて、1度も見たことがない。

このレコードは愛聴盤なので見かけると必ずチェックしてきたが、そのすべてがクレフだった。本当にあるのだろうか?

また、村上さんはこのレコードを「10インチ盤」と書かれているが、これは12インチの間違いで、そこはご愛敬。そういう勘違いも含めて

レコードの話は楽しいのである。