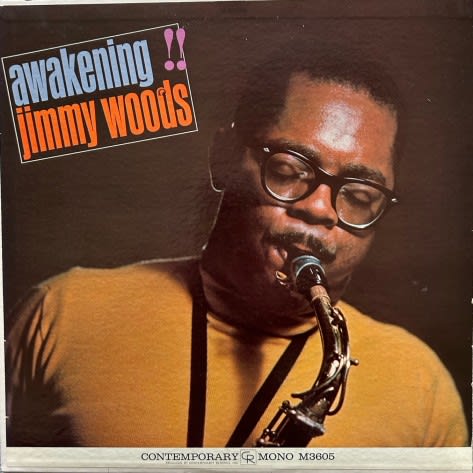

Jimmy Woods / Awakening ( 米 Contemporary Records M 3605 )

ジョー・ゴードンは最後のリーダー作にジミー・ウッズというアルト奏者を呼んだが、おそらくはこの時の演奏が注目されたのだろう、2か月後に

ほぼ同一のメンバーによる録音と別のメンバーによる録音が行われて1枚のアルバムが制作された。これがウッズの初リーダー作になる。

ジョー・ゴードンとの演奏は今度はジミー・ウッズ側から見た音楽という切り口になっていて、ジョー・ゴードンはサポートに回っている。

こちらもゴードンに倣ったかのようにウッズ自作のオリジナルが大半を占めており、意欲的な内容で聴き応えがある。楽曲はゴードンと同様に

ハード・バップからは脱した新しい感覚の音楽になっているが、ウッズ自身のアルトが同時期に出てきたドルフィーに少し似た演奏をしており、

ゴードンのアルバムよりも半歩先を行くような印象を覚える。

61年のゴードン他との録音では曲数が足りなかったのか翌年にワンホーンで追加録音をしており、ゲイリー・ピーコックが参加している。

こちらの演奏は先の録音のものとは少し雰囲気が違っており、しっとりとした抒情的な表情を見せている。そのせいでアルバムとしての統一感には

やや欠けるけど、こちらの演奏も見事な出来である。これだけで1枚作ってもらいたかった。

ジミー・ウッズもこの後もう1枚のリーダー作を作って、その後は途絶えてしまっている。レコード・デビューが遅かったのがまずかったのだろう、

60年代も半ばになるとこういう従来の主流的ジャズは急速に市場から締め出されるようになる。ちょうどその時期だった。どんなに優れた音楽が

出来ても、それは時代のニーズには合わないと見做されてレコードが作られることはなくなっていった。彼のこの後の足跡はよくわからない。

だからこうして辛うじて残されたレコードをコツコツと聴くしかないのだ。